第二章 原点への回帰:第二節 米子

私はただ神には一切が可能であると信じ、明晰な頭脳の復活を信じた。休むだけ休んで蘇り、キリスト者として生き直そうと思った。そして、勉強をやり直して医者になり、死んでいく人々と悲しみを共にして生きていこうと思った。それにしても、私は大学に進学していった同級生たちの流れから完全に落ちこぼれて、体制の外の人として歩き出だしていた。

勿論、クラスの人気者だった初恋の女が、私と絶望を共有しようとはしないで、私を独り置いて進学していくのは仕方のないことだった。彼女は体制の寵児となって、男友達の間をはしゃいで飛び回っていたが、そうやって女子大から大人へと絶望に向向かって、生きていくように思われた。

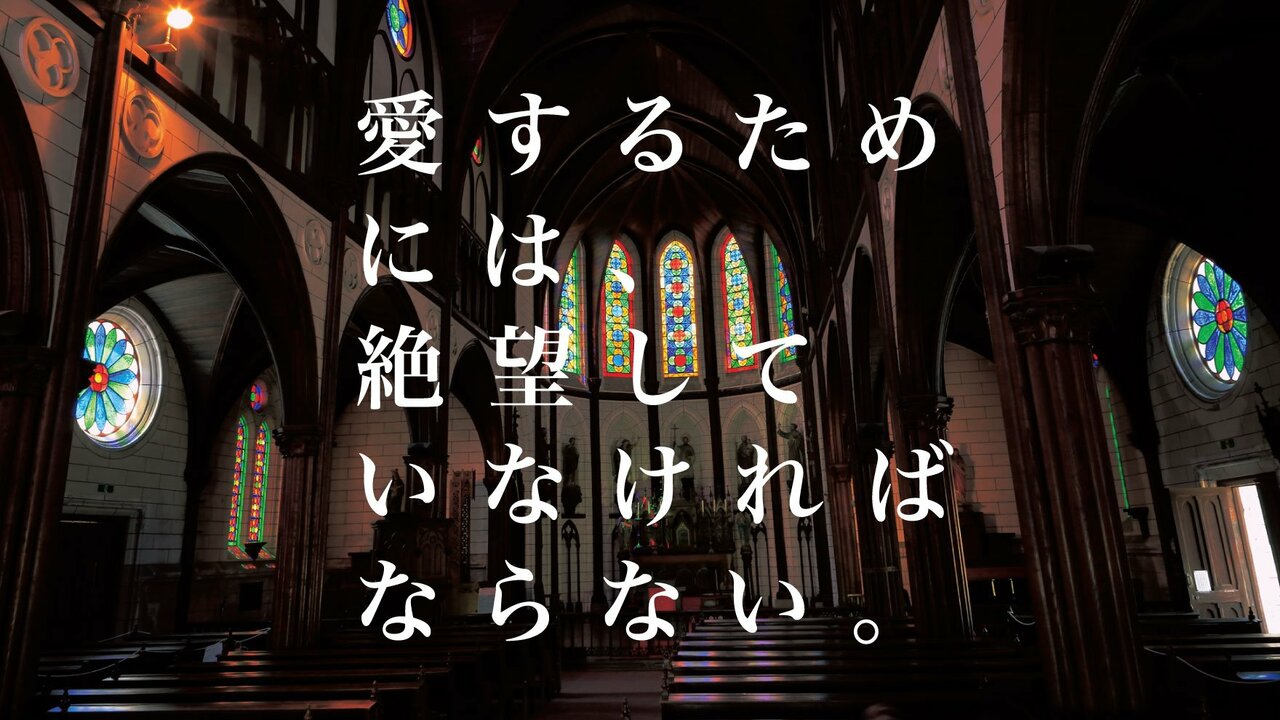

なぜなら、人を愛するためには、絶望していなければならないが、彼女は絶望しないことによって、愛することを知らないという絶望に陥っていくように思われたからだった。私はそんな彼女を去っていくに任せるより他はなかった。絶望の悲しみを共有できなければ、すべては無意味だったのだ。私はそうして彼女に別れの手紙を書いた。かくして、私の初恋は悲恋に終わったが、終生、心に疼いてやまない傷跡を残した。

(私はすべてを捨てて、死ぬほどに、彼女を愛したが、「愛することに愛されることが対応しなければ、その愛は不毛であろう」私は初恋の思いを断ち切るしかなかった。)

そうして、私は山深い故郷の片隅で、森の隠者のような静謐な生活に入ると共に、疲れた体を横たえて、体が強張るほどに眠り続けた。目ざめて朝の光を見てまた眠り、また目ざめて夕の光を見てまた眠った。日の出を見てから日の沈むのを見るまで、ほとんど体を動かさなかった。

心ゆくまで眠って起き出すと、それから読書と山歩きの日々となった。ホイジンガ―、ストリンドベリ、フローベル、モーム、……と。そして、読み疲れては、散歩に出て、誰もいない林道に遊んで、山中の谷川のほとりで小石を投げていた。

といっても、週に一度は米子のカトリック教会に通った。教会の人たちは私を迎え容れて温かだった。私はよく誰もいない教会の広場の芝生に寝そべって倦怠に身を任せ、まばゆい春の日差しを浴びながら、自分の存在感覚を味わっていた。