徳川の治世は終はり武士は 身の帯刀を蔵に納めし

*一八六七(慶応三)年、大政奉還。

**一八五三年七月八日(嘉永六年六月三日)、ペリー率いるアメリカ東インド艦隊の四隻の艦船が、江戸湾に来航した。翌一八五四年、再び来航したペリーとの間に日米和親条約が締結され、二百年以上にわたる鎖国が終わることとなった。

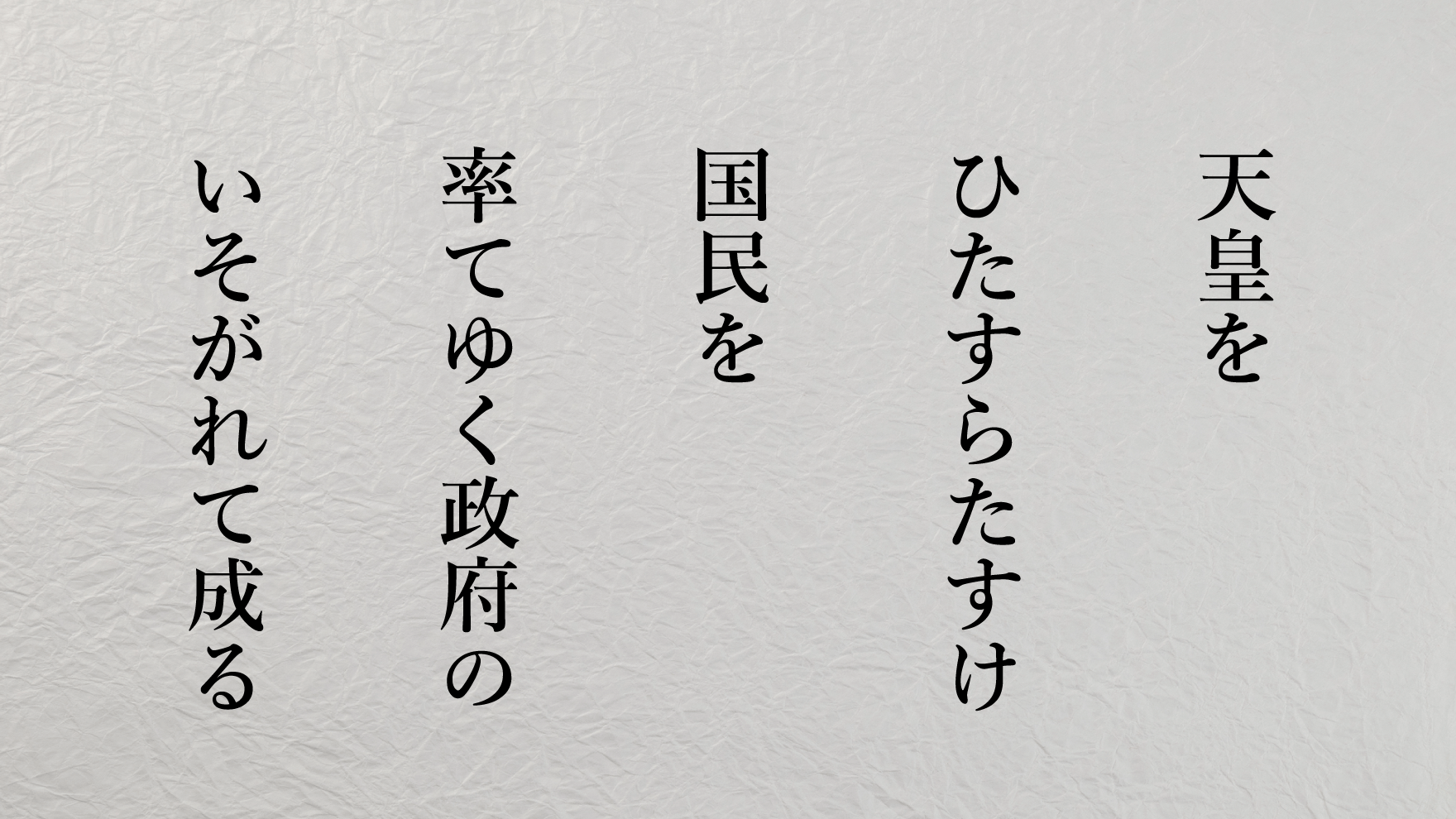

天皇をひたすらたすけ国民を 率てゆく政府のいそがれて成る

*一八六八年、明治政府の成立。

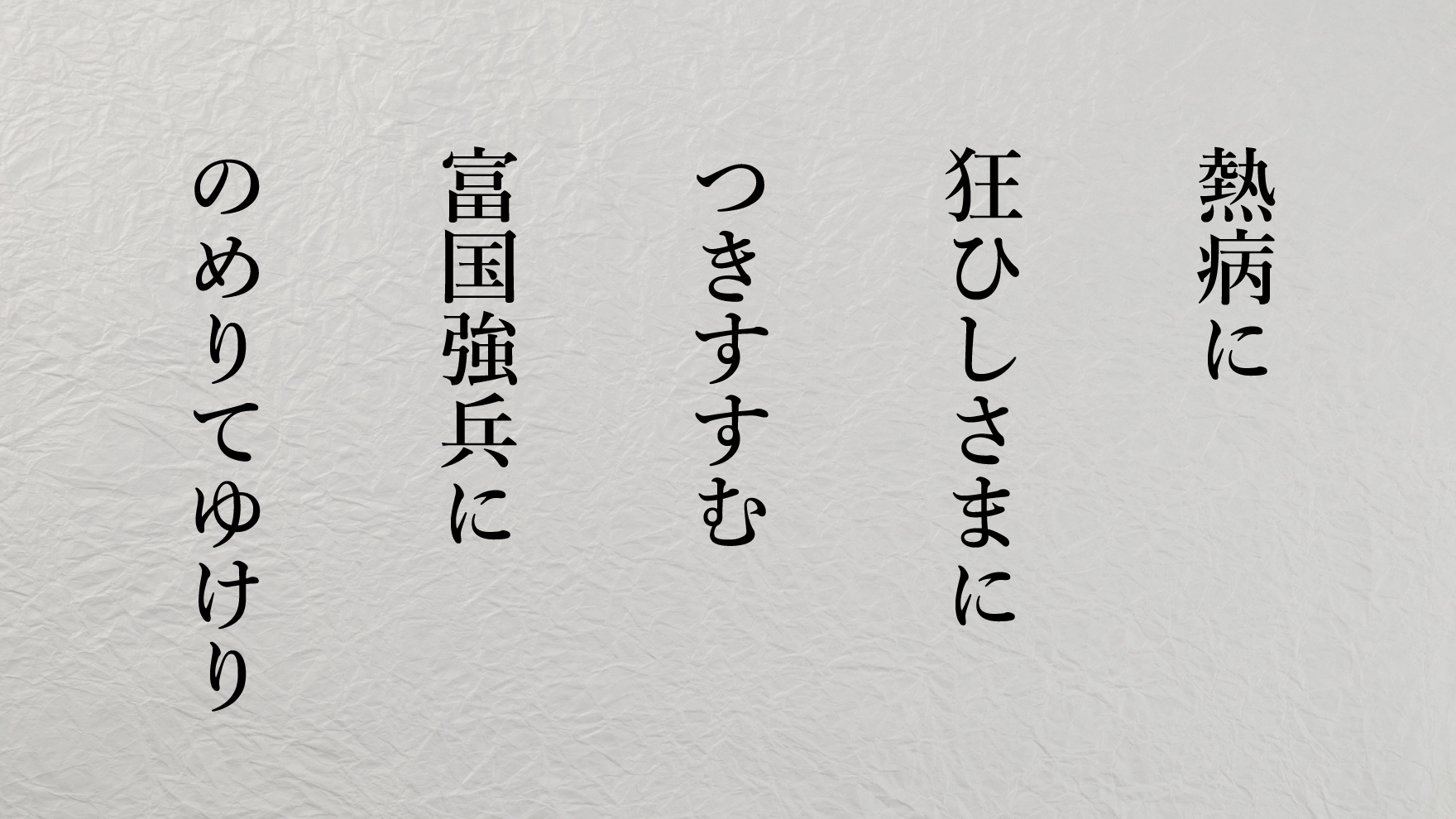

熱病に狂ひしさまにつきすすむ 富国強兵にのめりてゆけり

明治以降の日本の歩み

四季がある日本は移ろいやすいのだろうか。

行き交う人々の心や街の景色は千変万化で、過去はさらに記憶の彼方へ押しやられてしまっているかのよう。

だが、南の島々には、あの戦争を経ても変わらぬ日本の心が残されていた。

過去と現在、時間の結び目を探しながら、日本古来の清き明き心を見つける旅の歌短歌集を連載でお届けします。

徳川の治世は終はり武士は 身の帯刀を蔵に納めし

*一八六七(慶応三)年、大政奉還。

**一八五三年七月八日(嘉永六年六月三日)、ペリー率いるアメリカ東インド艦隊の四隻の艦船が、江戸湾に来航した。翌一八五四年、再び来航したペリーとの間に日米和親条約が締結され、二百年以上にわたる鎖国が終わることとなった。

天皇をひたすらたすけ国民を 率てゆく政府のいそがれて成る

*一八六八年、明治政府の成立。

熱病に狂ひしさまにつきすすむ 富国強兵にのめりてゆけり

明治以降の日本の歩み