【前回記事を読む】芥川龍之介をラブレター執筆に向かわせた九十九里。彼の多感な恋愛生活を映した「恋文」碑

九十九里の草庵「芥川荘」 芥川龍之介

【おとこの素朴な恋ごころ爆発】

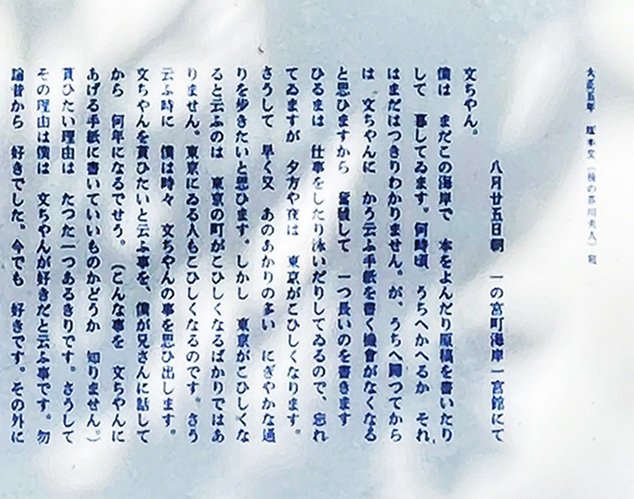

その恋文が、滞在した旅館・一宮館の離れの逍遙(しょうよう)林のなかに碑文で遺されている。著名作家というのはプライバシーも、ここまであからさまにすべてさらされるものなのだと驚かされるけれど、もちろん近親者からの許諾は得て遺されているものなのだろう。前掲の写真では内容までは不明だと思うので以下、拡大写真。

写真を拡大 〈芥川龍之介の妻への「恋文」碑文 筆者撮影〉

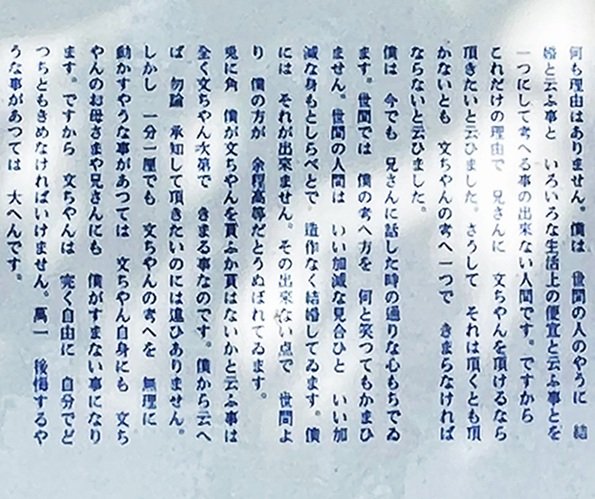

写真を拡大 〈芥川龍之介の妻への「恋文」碑文 筆者撮影〉

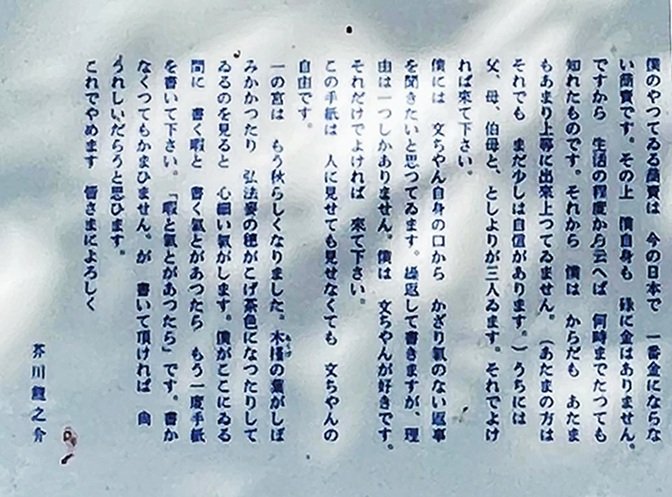

写真を拡大 〈芥川龍之介の妻への「恋文」碑文 筆者撮影〉

この恋文を寄せられた塚本文さんは、その後見事に陥落して芥川の妻となり、3人の子どもをもうけた女性。「食べてしまいたいくらい可愛い」という有名な言葉は、彼女を想定しての芥川龍之介の言葉とされる。

現代の状況の中での自然な文化淘汰の結果、この表現は、日本語の語彙(ごい)のなかに自然に受け入れられているけれど、初見のときに社会が示した反応がどうであったか、少し想像力を巡らせれば、作家たちがいかに日本語表現の拡張、革新に地道に取り組んでいたかがわかると思う。

なにしろこの時代には「国語審議会」的な機能・制度もなかった。ただ、ひとびとの「受容力」こそが最高の「審判」だったのだ。

この大正初期、日本語はどうしたら欧米文化を受容するに足る語彙の拡大をなし得るか模索していた。それこそ「文豪」という作家たちへの名称は、そういった未曾有の民族的な精神の拡張を成立させる革新的営為に対しての称号だった。