【前回記事を読む】25歳の芥川。後に文豪となる彼は、千葉県房総九十九里で、長文ラブレターを書いていた。それは若い男の素直で純粋な恋心の告白。

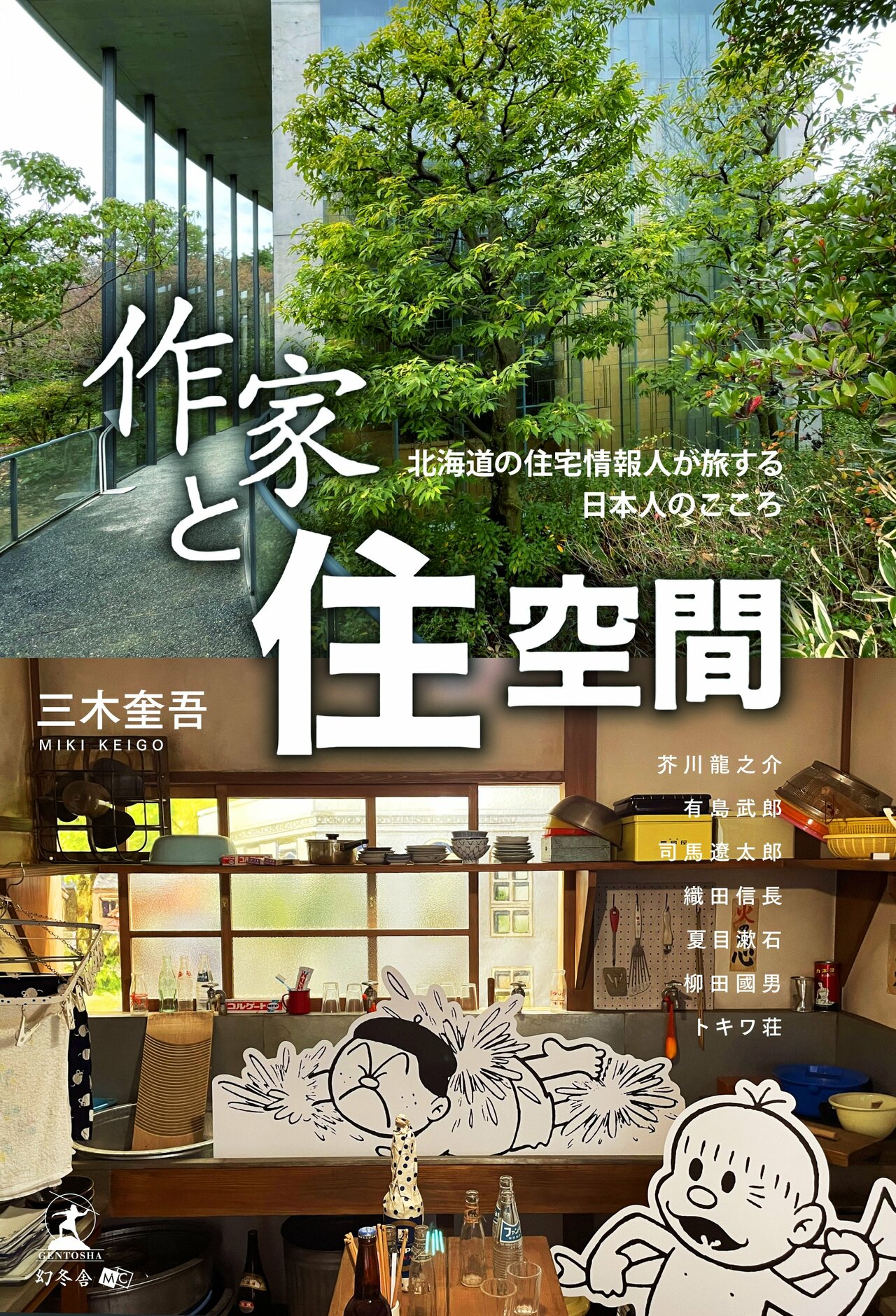

九十九里の草庵「芥川荘」 芥川龍之介

まぁ、微笑ましい。いつの世でも若い男女の恋愛こそが「生きる」根源的なパワーであることは自明。芥川の足跡を見ると、1916(大正5)年東京帝大在学中に発表した『鼻』が夏目漱石に評価され、文壇に登場とある。

この旅館滞在時期とみごとに重なっている。『鼻』はこの年2月に雑誌「新思潮」に発表されたので、漱石の激賞を受けて文壇各社がこの新進作家に注目し、激烈な「新刊」争奪戦が繰り広げられただろうことは想像に難(かた)くない。

想像だけれど、そのなかの1社が「夏まっ盛りの九十九里の旅館に籠もって、原稿書いてみませんか」みたいに「缶詰め」作戦に出たのかも知れない。その後の短編作品の量産ぶりを見ると蓋然性(がいぜんせい)は高いように思う。

「どうして25才の青年がこんな旅館に長期逗留できたのか?」という疑問をある方から提起されたけれど、背景などを考えてみるとこういった事情のように思われる。芥川は終生、この夏目漱石からの激賞に深く感謝し師弟関係を強く意識していることからも、この時期かれは自分の未来に対して、無限の可能性を感じていたに違いない。

そういう生命力の高まりがかれをラブレターの執筆に向かわせたのはある意味自然。かれの多感な恋愛生活は、著名作家として個人情報などの配慮は一切なく、今日白日の下にさらけ出されている。

江戸期の浮世絵作家、明治期の近代国家建設期の作家たちとも相違して、いわゆる大衆社会化のなかで、大正期以降の作家たちは今日社会のテレビ芸能「スター」のように扱われた存在だったのだと思う。

華やかな商業主義出版資本と作家の内面という点で、この点は興味深いものがある。やがて自死に至る「僕の将来に対する唯ぼんやりした不安」というものが、その後の日本の作家に色濃く広がっていく。なんとも言い難いものを感じてならない。