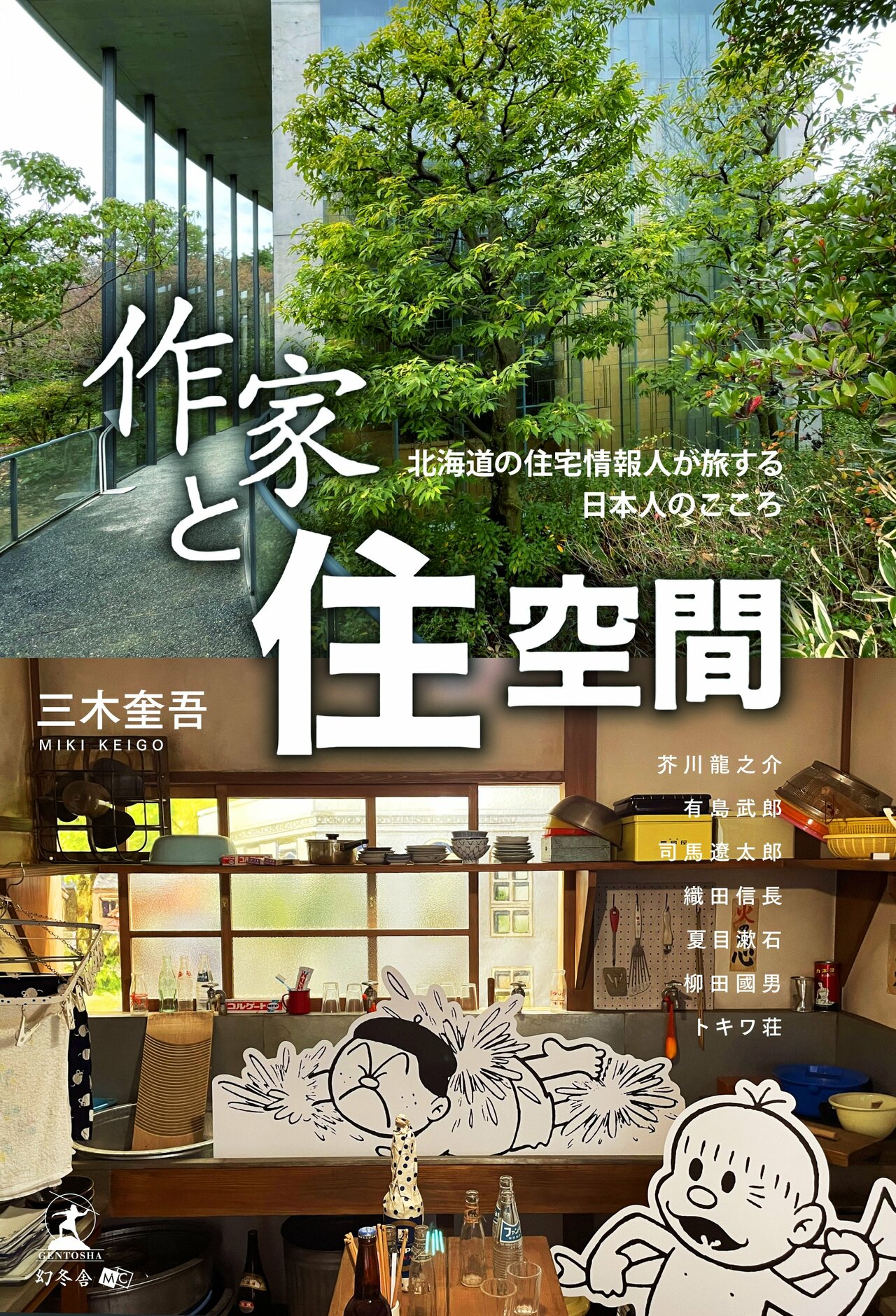

【前回記事を読む】作家の住まいから人間性を読み解く! 芥川龍之介をはじめとする表現者たちの住空間を実地取材と写真で掘り下げる

九十九里の草庵「芥川荘」 芥川龍之介

【芥川龍之介が妻に恋文を書いた九十九里の庵】

その賞の社会的影響力ひとつを取っても、芥川龍之介という天才は、奇跡のような存在だった。

わたしも小中学校の頃に教科書でその作品に慣れ親しんだ経験がある。その作品世界の深層的な奥行きから、人生のはるかな未踏の世界を感じさせてもらった記憶が強い。

近年になって北海道から関東へとビジネスを拡大させる機会があって、たまたま千葉県九十九里・一宮周辺に取材で行った。そこでかれに所縁のあるこの芥川荘の存在を知った。

明治になってそれまでの分権的な封建支配体制から中央集権的体制に変わって、日本語自体が「統一」されるようになって、いろいろな「文豪」が輩出してきた。共通言語と文化を作っていく過程でこういう「文化革命」があったのだと言える。

そういうなかでひとりの天才的存在として芥川は登場した。かれが東大に入学し作家活動を始めて以降、明治の文化革命の中で「日本言語文化草創」の中心的な存在として、当時の「日本文明の放電盤」〈のちに司馬遼太郎が『街道をゆく』シリーズで評した言葉〉としての東大と日本文学そのものを率いていた夏目漱石は、芥川を激賞して引き立てたとされている。

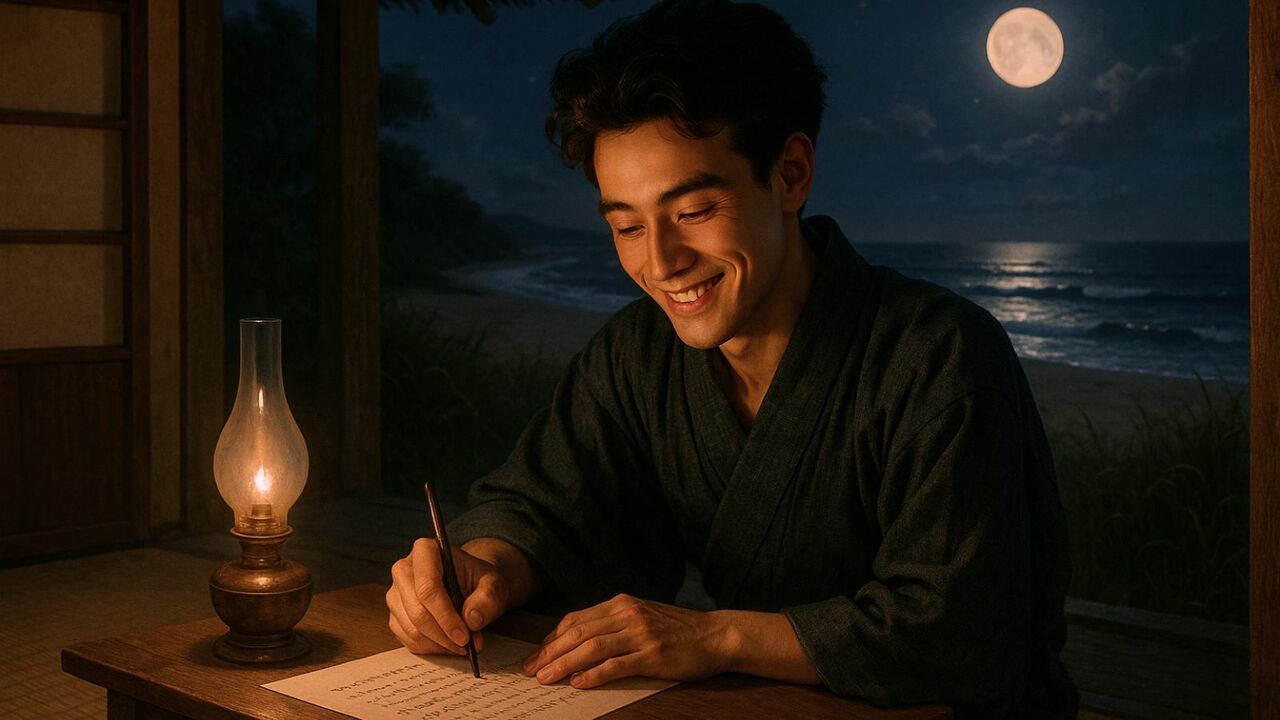

その彗星のような芥川25才の夏、かれは当時ようやく鉄道路線が東京から延伸してきて「観光地」化しはじめてきていた九十九里の浜辺の旅館「一宮館」の離れに逗留し作品創作活動に明け暮れていた。

そして後に夫人となる「文ちゃん」に長文のラブレターを書いた。

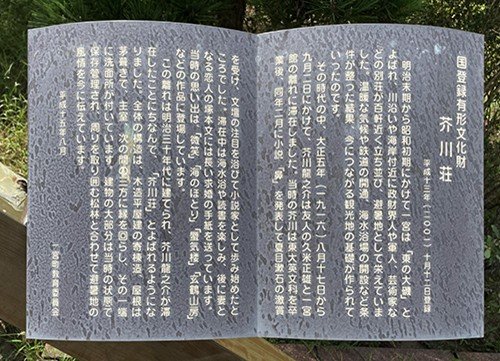

文豪のラブレターって、どんなものと思いきや、それは25才の若々しい男の率直で純粋な恋心の告白。あとでふれる写真の石碑にその全文が遺されているので参照いただきたい。千葉県房総九十九里という、いかにも天地の生命力が感受されるような土地で、当時の日本文学界の期待の星であった芥川が恋文に率直な思いを綴った。

その場となった庵のような空間。鴨長明が『方丈記』を書いたとされる「方丈の庵」のように、建築と言語表現との関係を彷彿(ほうふつ)とさせてくれる。人と住まいの相関性の探究という意味で強い印象を受けた。

上の芥川の写真は、その背景とか年齢の感じとか、この芥川荘での執筆当時の雰囲気と似つかわしい。