三右衛門氏定の最期

慶長の末から元和の初めにかけてのこの時期は、日本列島に大雨洪水が多発した。当年・元和三年(一六一七)も、江戸の隅田川、安芸国広島、日向国飫肥(おび)などで洪水が起き、それぞれの城下町に甚大な被害が及んでいる。

この年の四月一〇日。仙台城前を流れる広瀬川は、前日からの大雨で水かさを増し、濁流が轟音を立てていた。

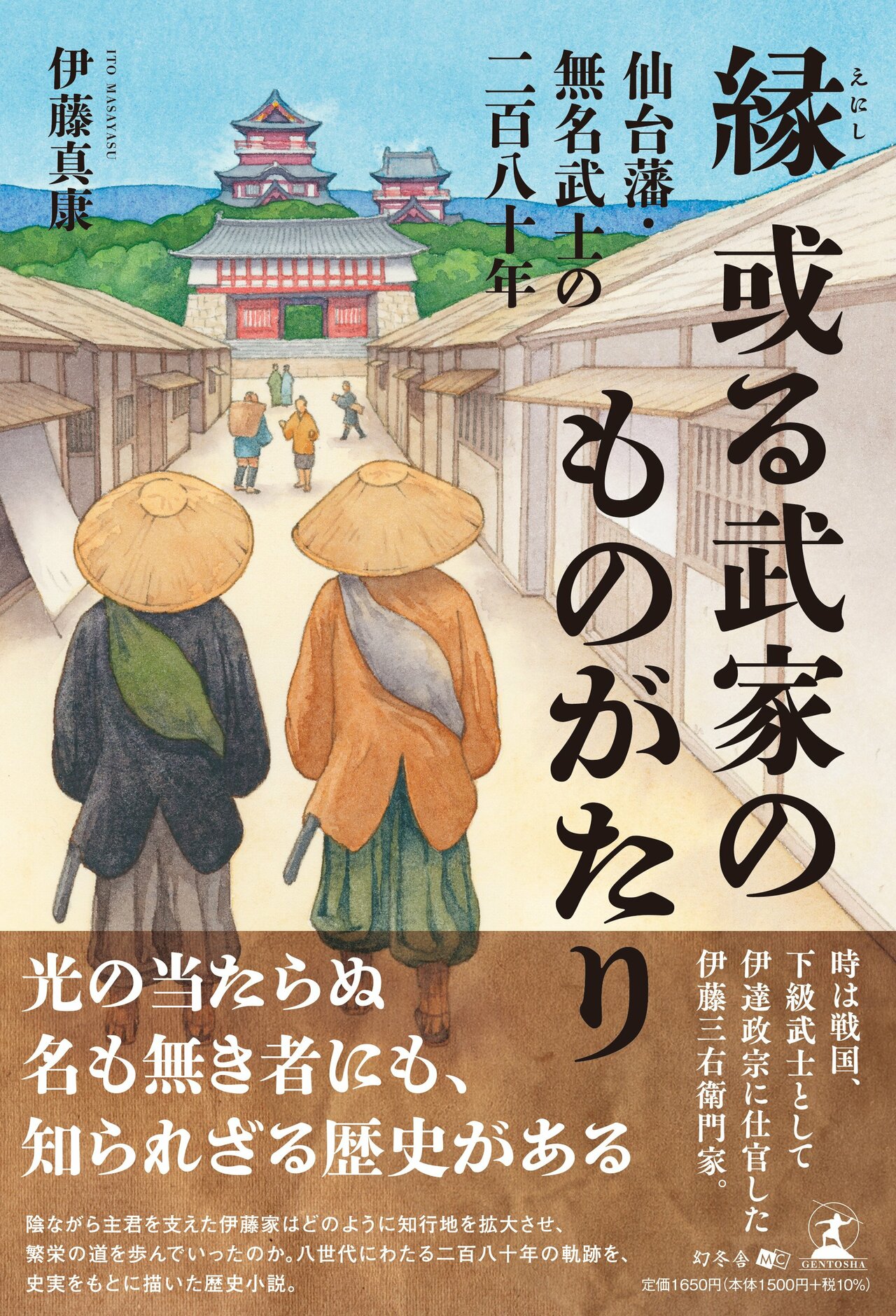

この時の仙台城は、二の丸・三の丸はまだなく、山上にそびえる本丸と西の丸のみの、山城的な形態の城であった、本丸と広瀬川を挟んだ対岸に、藩主政宗の趣味と実益(料理の食材栽培、兵糧の研究、生薬づくりなど)を兼ねて作られた菜園「御花壇(おかだん)」があり、野菜や各種薬草が栽培されていた。

時には政宗が自ら種まきや収穫、畑の手入れに赴いている。一角には「花壇御屋敷」もあり、政宗が農作業の合間の休憩や、生薬、兵糧となる保存食づくりのため利用していた。また、農作業以外でも、五郎八姫や阿古姫らを連れて、連歌の会を花壇御屋敷で催すこともあった。

これらがあった場所は、現代では「仙台市青葉区花壇」として、町名にその名を残している。

本丸と御花壇の間、広瀬川には「花壇橋(かだんばし)」が架けられ、城と御花壇を直接行き来できるようになっていた。この花壇橋、いわゆる「廊下橋」の形態で、橋桁に屋根と壁がついた、名実ともに廊下の形をしており、政宗らが行き来しても、外からは見えないようになっていた。

さてこの時、伊藤肥後信氏が嫡男・三右衛門氏定は、仙台城本丸を仕事場としており、肩書は「本丸御殿虎之間御番(とらのまごばん)」、すなわち本丸御殿にあった「虎之間」に控えていた。

本丸御殿の各部屋に控える武士の中では、序列が最上位とされ、氏定より家格が高い武家の子弟も同僚として働いており、城中の者と誼を通じつつ、将来の昇進機会を窺える環境にもあった。

また、虎之間に限らず、城の維持管理に関するあらゆる役目をこなしており、その中には、御花壇の管理も含まれていた。

本連載は今回で最終回です。ご愛読ありがとうございました。

【イチオシ記事】夫の不倫現場に遭遇し、別れを切り出した夜…。「やめて!」 夫は人が変わったように無理やりキスをし、パジャマを脱がしてきて…

【注目記事】認知症の母を助けようと下敷きに…お腹の子の上に膝をつき、全体重をかけられた。激痛、足の間からは液体が流れ、赤ちゃんは…