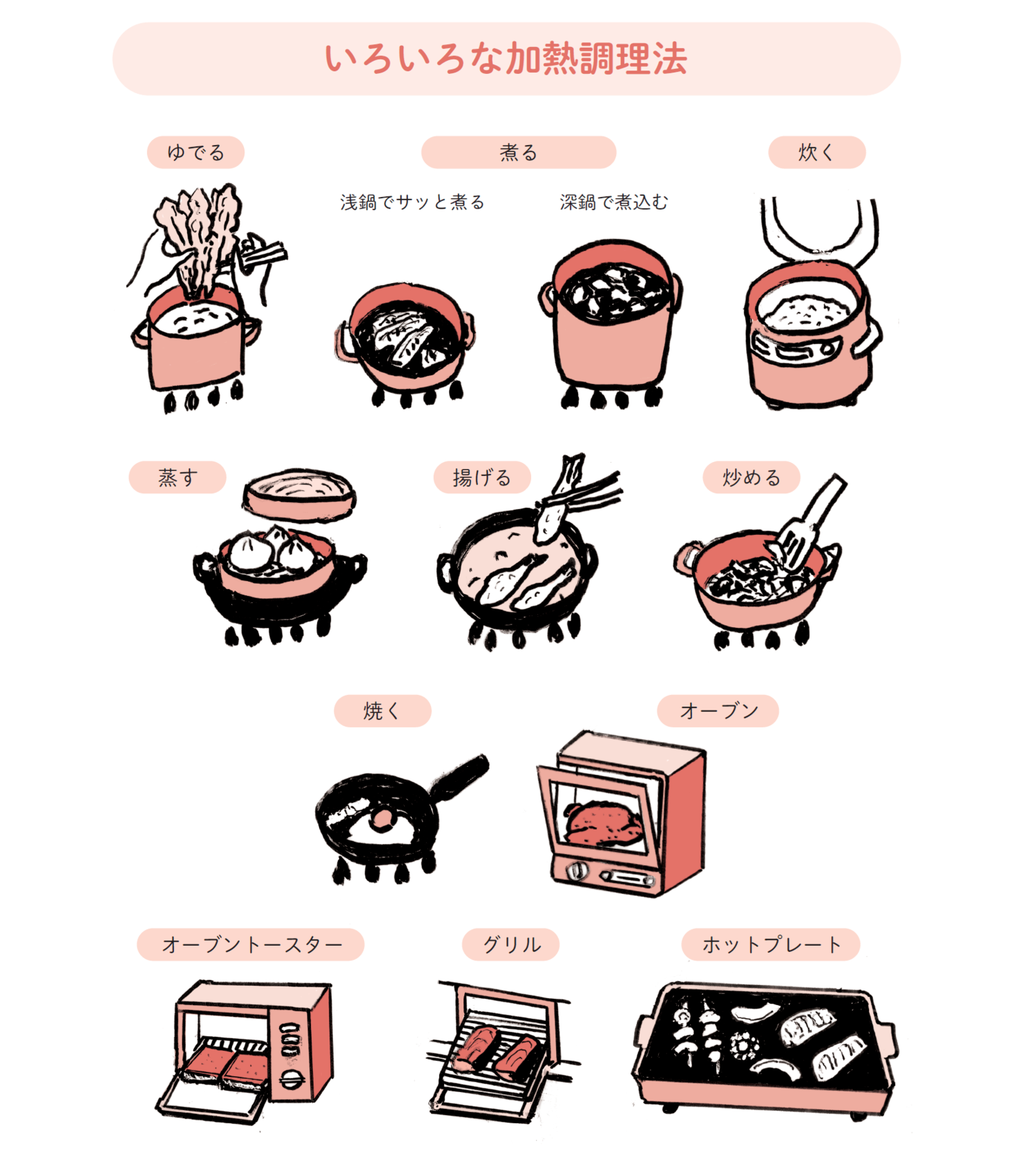

Chapter2 いろいろな料理法の出現

長い歴史の中で、焼く、蒸す、ゆでる、煮る、炊く、炒める、揚げるなど、さまざまな料理法が生まれました。

加熱調理法には、ゆでる、煮る、蒸す、炊くなどの水を使う操作法と、炒める、揚げる、焼くなどの水を使わない操作法があります。

水が豊かな日本では鍋釜による煮炊きが日常的に行われてきましたが、焼く調理法は塩焼き以外のバリエーションが少なく、油を使う料理もあまり普及しませんでした。

一方、ヨーロッパでは、ローマ時代にすでにオーブンが使われており、肉をローストしたり、グリルする作業が行われていました。

明治、大正時代には都市ガスは「ガス灯」として照明用に利用されていましたが、電灯が登場すると、「照明は電気、熱源はガス」の役割分担が生まれました。

第二次世界大戦が過ぎて国力が回復すると、欧米の生活にあこがれていた日本人の間に洋風の食文化が流れ込み、パン焼き用のトースター、ケーキやグラタンを作るオーブン、魚焼き用のグリルがいっきに普及しました。

団らんしながら焼肉やお好み焼きが作れる楽しさがうけて、ホットプレートが若年層を中心に普及率を伸ばしたことも忘れることができません。