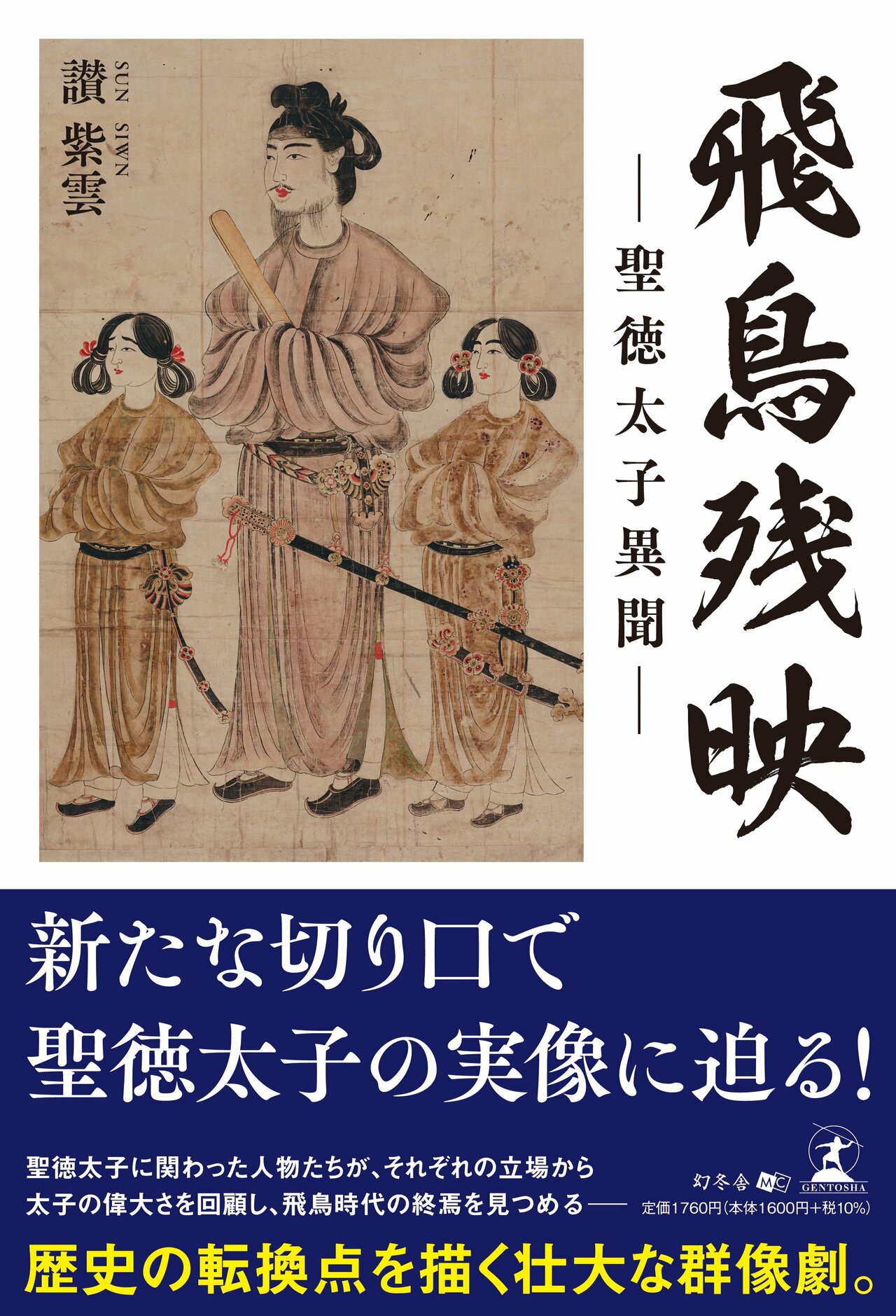

第一章 「消えゆく光芒」

額田部女王 × 蘇我馬子

時は、額田部女王(推古天皇)の三十年(六二二年)、二月二十一日。

酉(とり)の下刻(午後七時)の頃、額田部女王は小墾田(おはりだ) 宮の奥殿の階(きざはし)に一人佇み、陽が沈んで時が経ちすっかり暗くなった空を眺めている。春なかばとはいえ夜になると大和の底冷えはまだ続いている。

額田部女王。磯城島大王(欽明天皇)の第二王子で後を継いだ訳語田(おさだ)大王(敏達天皇)の后(きさき)である。

訳語田大王崩御の後には二代にわたって兄弟が続いて大王位を継ぐも政争の末、もう兄弟で後を継ぐ者も絶えた。

磯城島大王の孫世代は即位するにはまだ年齢が達せず、それまで大后(おおきさき)として政(まつりごと)に携わってきた額田部を諸臣達がこぞって推挙し、わが国初の女性大王として即位したのである。

容姿端麗にして凛とした立ち振る舞いの女王は諸臣の信望も厚く、朝政に新しい制度を積極的に取り入れてきた女王であったが、施政三十年を重ね古希を迎えようとしているこの頃はさすがにその容貌にも老いの衰えを見せていた。

それ以上に今宵の女王の胸には不安と怖れが渦巻いており、さらにその姿に衰弱を感じさせていた。

不安は斑鳩(いかるが)の厩戸太子(うまやとのたいし)を中心とした上宮王家(かみつみやのおうけ)の状況である。

初の蘇我氏系の大王である池辺大王(用明天皇)の子厩戸王子は額田部女王の甥にあたるが、幼いころから聡明で他の及ばぬ知恵を備えていると周囲から嘱望され、池辺大王も自己の池辺双槻宮の(いけのべのなみつきのみや)近くに上宮を設けて王子を大切に育てた。

ゆえに厩戸は上宮王子とも呼ばれ、その家系を上宮王家という。

額田部が即位する際も叔父である大臣(おおまえつきみ) の蘇我馬子とともに施政の補佐として頼りにしながら政を進めてきたが、このところ流行(はや)り病に罹(かか)り病床にあって政務に復帰する見込みが立たない状況に陥っている。

太子の母で池辺大王の后であった穴穂部間人王妃(あなほべのはしひとのおおひ)が昨年の暮れに薨御し、それを機に上宮王家に病が続いている。

額田部女王は大王家を巻き込む政争と、その後女王としての長年にわたる政務に疲れと老いを感じながら次のように独白した。穴穂部間人王妃は異母姉の我を恨んでいただろう。