【前回の記事を読む】【七五三の起源とは?】7歳までの子供は、自分たちの子ではなく、●●の子だと信じられていた?

第Ⅰ章 女性は神々と繋がる神聖な存在

古代の母系社会

日本でいつの時代から男権主義が始まり定着したかは分からないが、少なくとも三世紀のヒミコ女王の時代には、別の男王が存在し、女系から男系への移行は始まっていて、七~八世紀頃に女性の天皇が続いた時代からは完全に男権主義になっていった。

千葉県一宮町のオリンピックのサーフィン会場にもなった釣ヶ崎海岸には玉前神社の元宮である神洗神社の海の鳥居があり、玉依姫ら女系集団が上陸したという伝承が残る。九州の種子島にも玉依姫が米を伝えた伝承が残るが、1500kmも離れた千葉まで移動したという事は、或いは和国女系集団の最後の地だったのかもしれない。

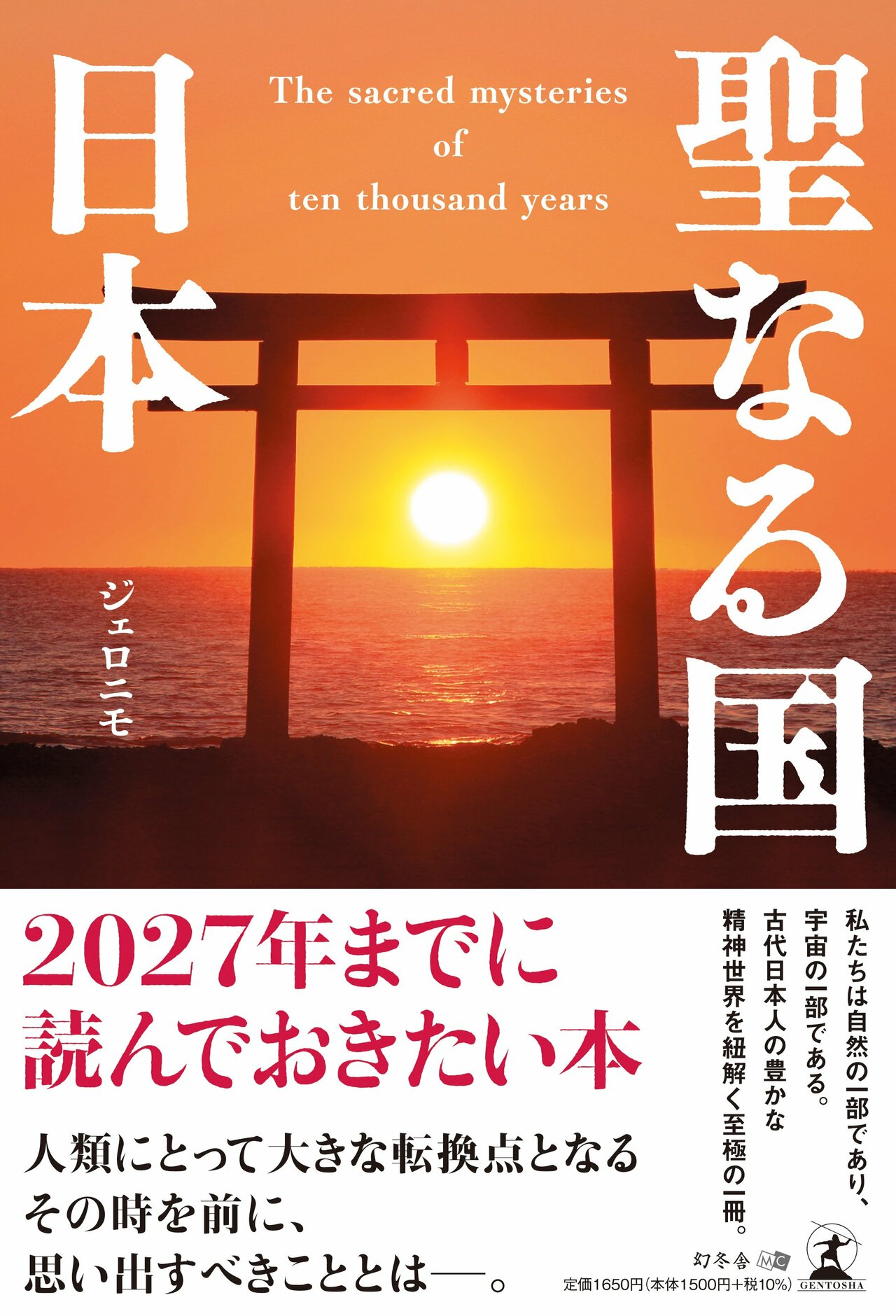

(釣ヶ崎海岸 玉前神社元宮・神洗神社海の鳥居)

今の日本は、世界百四十四カ国中「男女格差社会が最も酷い国」ワースト1に連続して選ばれるほどの国になってしまい、現代の日本人男性の価値観では本来の女性の神聖さは容易に受け入れ難いのかもしれないが、もう価値観のブレイクスルーは起きなければならない。

女性の天皇、女性の宮司、かつて女性の役割であった事にも、日本古来の大切な神聖さが存在している。女性の母性や神聖さを、力強く男性が支えた太古の世界に戻るという訳ではないが、因習に囚われて男権主義で抑え込んだりするのを止めれば、人類の未来は素晴らしい。

現代人からすれば古代は非常識な世界であり、常識を外して考えなければならないが、「末子相続や女系相続は有り得ない。」という現代人の色眼鏡をはずして、古代の人々を知ろうとする人は少ない。古事記・日本書紀という「古典」の世界から抜ける事自体も難しいが、次章からはそうした古典分野の世界観から抜け出しながら話を進めていく。