【前回の記事を読む】子宮には「宮」という字が使われているのは、聖なる存在=子どもという貴重な存在を宿す大切な「宮」だからだ

第I章 女性は神々と繋がる神聖な存在

聖地巡礼は女性の役割

私は神社巡りによく行く。年に、百社、二百社と周るが御朱印集めをしているという訳でもなく、神社や杜の凛とした雰囲気が心地よく、山頂の奥宮や小さな里宮まで、方々の神様にお参りに行く。

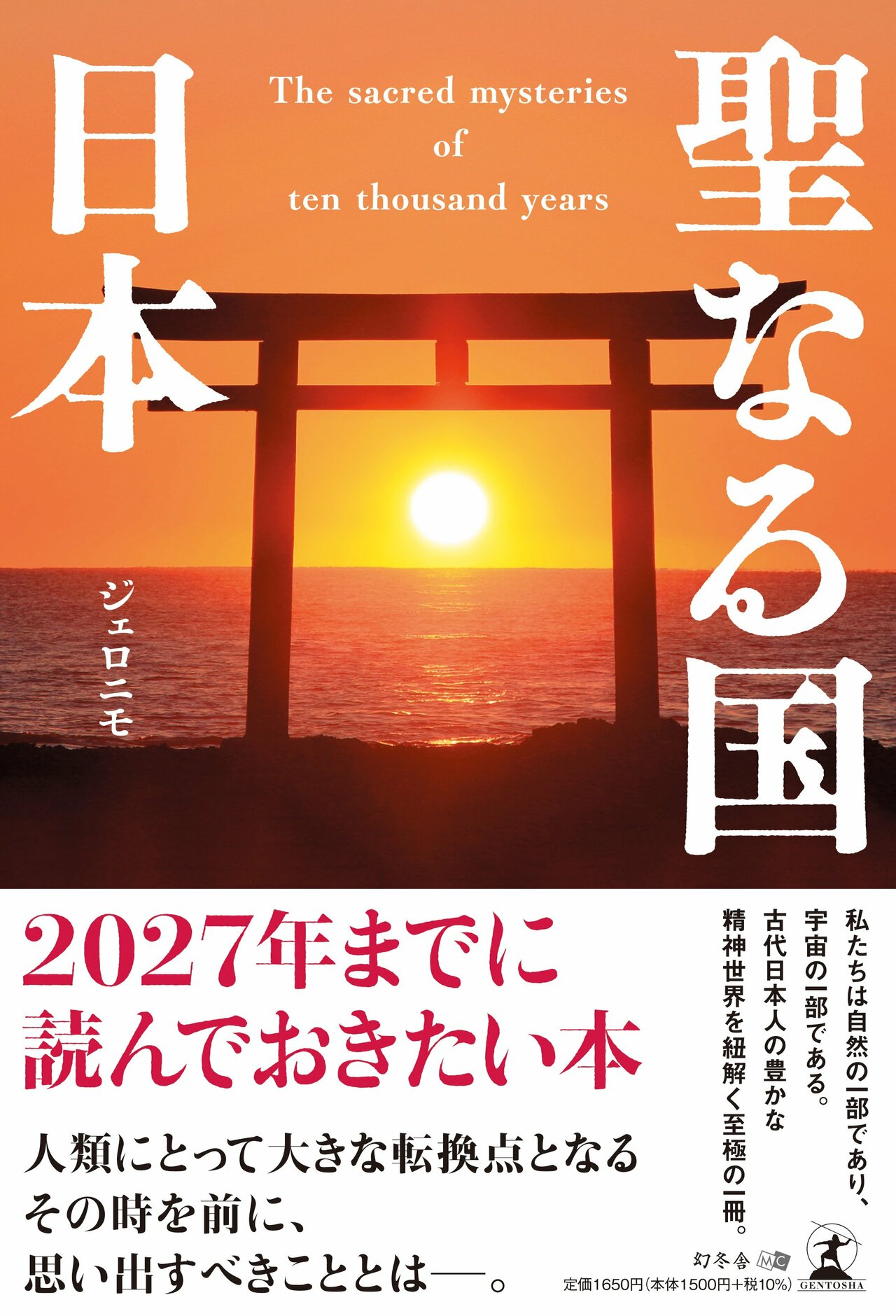

日本人の八百万の祖神様たちが、神として祭られている空間そのものが好きで、故郷の様でもあり、千年二千年と祭られてきた古い歴史を感じられるのがいい。本書と同じ「聖なる国 日本」というタイトルでブログを書き始めたのもそれがきっかけで、どこかへ行く度に、必ず日本の良さを深々と感じてくる。

神社に行く人は、病気快癒や安産祈願、良縁やご利益を求めてとか、御朱印集めになど理由は様々かもしれないが、何処の神社に行っても参拝客は比較的女性が多く、男性は「連れて来られました」「運転手で来ました」感が漂う人も多い。宮と女性の関わりは本能的に繋がっているのかもしれない。

「目に見えないことを信じるなんて愚かだ」と、男性がぶつぶつ文句を言いながら歩いているカップルを見かけたことがあるが、信じるというよりもっと感覚的に纏っている様なものではないかと思う。信仰に関わらず、神社は私達にとって身近な存在で、自治会館、消防団、幼稚園があり、婚礼があり、お祭りがあり、既に日本人のコミュニティーの中に自然に溶け込んでいる。

日本には、古くからユダヤ人渡来説というものがあって、ユダヤと日本神道の驚くべき共通点が説かれている。しかし、ユダヤ渡来に限らずアジアでの民族や文化の移動は常に「西から東へ」が多かった為、日本には古来からの西方の習慣も残る。

いつの頃からか分からないが、西方では聖地への巡礼が女性の役割だった。昔の人々にとって子どもは皆、自分たちの子ではなく神様の子で、七歳になるまで神様からあずかって育てていた。

母親は定期的に「あずかっている子をちゃんと育てていますよ」と神様の子を見せにいき、その子が七歳になると母親は子どもと共に聖地巡礼の旅に出かけた。

そして、あずかっていた神様の子を七歳まで無事に育てたことを報告し、そこで晴れてその子は人間の子になる。誰もが知っている七五三だが、その起源はあまり知られてはいない。

今では、本来の女性の神聖さや、子どもの大切さも忘れ去られてしまっているが、男権主義の中で痛ましいことがあり、不条理な世の中で本来の神聖さが穢されてしまったとしても、神聖な存在である事に変わりはない。本来の神聖さを思い出して、昔以上に育んでいく時が来ている。