【前回の記事を読む】人工呼吸器につながれた師が死の床で残した声は――「マルタクン、タンニショウヲヨメ…」

はじめに

ヤスパースの『歴史の起源と目標』(19)によれば、「世界史の軸は、はっきりいって紀元前五〇〇年頃、八〇〇年から二〇〇年の間に発生した精神的過程にあると思われる。そこに最も深い歴史の切れ目がある。

われわれが今日に至るまで、そのような人間として生きてきたところのその人間が発生したのである。その時代が要するに《枢軸時代》と呼ばれるべきものである」と指摘している。

実際、枢軸期における聖書や仏典の中でも人間学の探究として問われていることだ。

仏典『浄土三部経(上)』(20)では、

「生の従来(じゅうらい)するところ、死の趣向(しゅこう)するところを知らず。(中略)長生を求めんと欲すれども、かならずまさに死に帰すべし(不知生所従来、死所趣向。(中略)欲求長生、会当帰死)」(『無量寿経』巻下)。

また、『聖書』(21)でも、

「イエスは答えて言われた。たとえ私が自分について証しをするとしても、その証しは真実である。自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、私は知っているからだ。しかし、あなたがたは、私がどこから来てどこへ行くのか、知らない(ヨハネによる福音書8-14)」

いずれも紀元前後の頃の話である。

ゴーギャンの有名な問い「われわれはどこから来たのか? われわれは何者か? われわれはどこへ行くのか?」。これもよく知られている人間学の探究だ(ロナルド・ライト『暴走する文明「進歩の罠」に落ちた人類のゆくえ』)(22)。

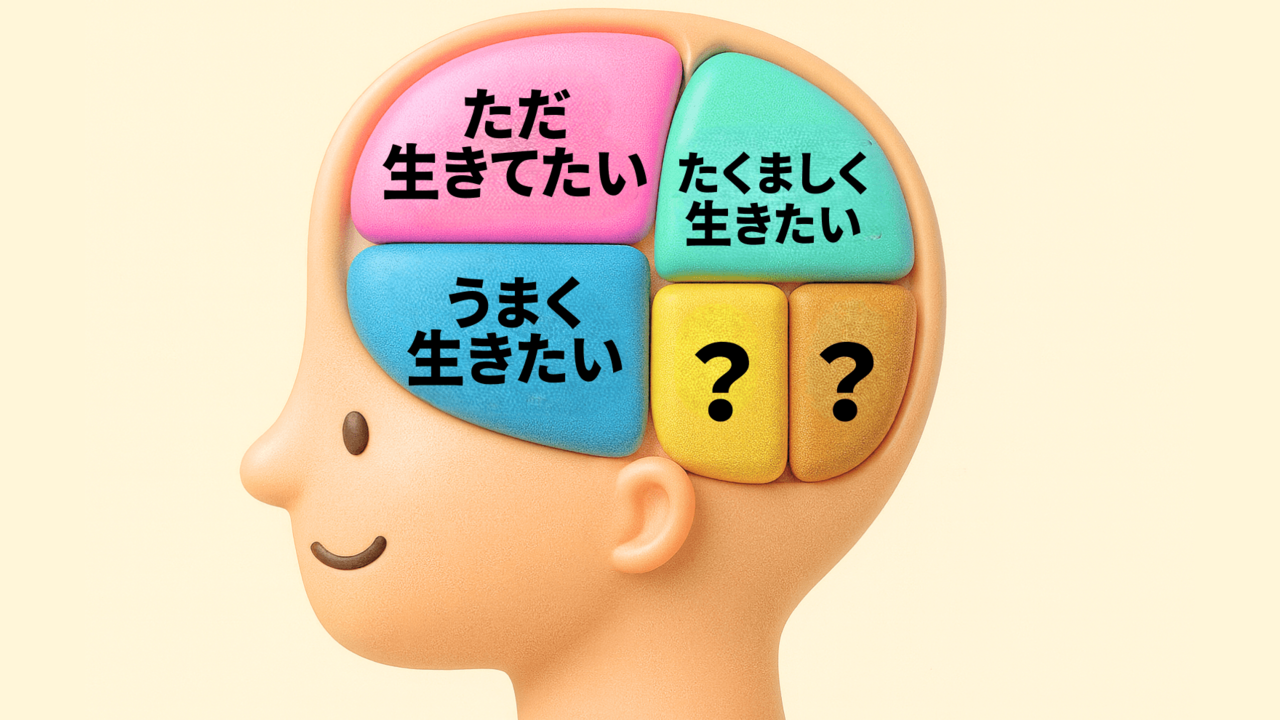

自己への気づきは、死中に活を求めたり、半死半生の思いをしたりして、自己の内面に目が向いた時に生ずる。そして、さまざまな宗教観から自己が探究され、それが人生の救いを与えてくれるよい機会ともなった。

人生の救いは、真実に生きることの出遇いが希求されることによって与えられるのかもしれない。

真実に生きることの真実とは何か。

人間的な考え方としての有無や善悪などの思議のその先にあるもの、人間の思量以上のはたらきをするもの、人間の認識を超えた極みなきひかりといのちの世界、絶対の真理へと導かれるもの。

それは、自己と生命や宇宙の根本原理ではないだろうか。

果てしなく終わりのない大道なのかもしれない。

不可称不可説不可思議なる絶対の真実なのだ。

人間五十年と言えば、天命を知り、人生の完成を目指し、人間が成就される年齢だ。

わたしの場合は四十代でも、まだまだ人生の迷惑の真っ最中。

生臭い業熟体(ごうじゅくたい)(業が熟してできあがったからだ)として生きることで精一杯だった。

そんなわたしに転機が訪れたのは、ちょうど五十歳になろうとしていた時であった。

リハビリテーション医療における技術専門職としての理学療法の道に携わった究極的境地からである。