第3節 すべての人間はライフサイクルで「自助」の出来ない時期がある

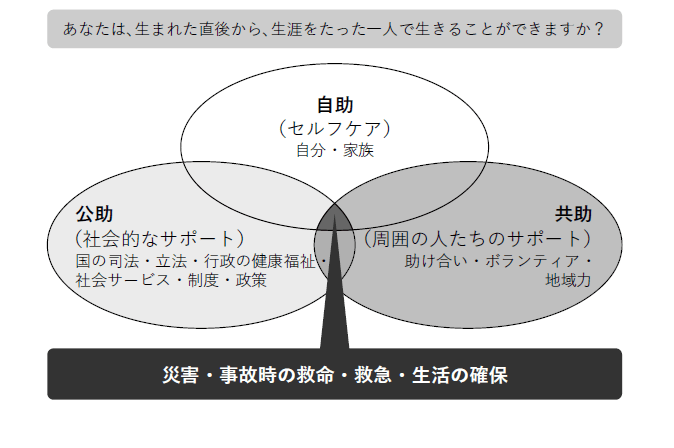

図2のように、自助(=Self Care)を育み、成長発達をさせるには、何よりも父と母の健康と生活リズムに基づいた生体リズムが健調であり、妊娠を目指す食事・睡眠・労働(+運動)・ストレス解消の日々と受生時から父母の相愛に基づく濃厚なケアが必須です。

地球環境のなかの日本の風土において、人間は一人ひとりの一生(ライフサイクル)の過程で、自助(= 他人に頼らず、自力で向上発展をはかること)のできない困難な時期を持つ社会的存在です。

1.受生時から出産・成長発達過程の二分の一成人式(10 歳)までの時期。

2.ライフサイクルで高齢になり老化が進行し自助が困難な状態の時期。

3.ライフサイクルで遺伝性疾病や自助の困難な健康状態で生きる時期。

三者は、健康福祉の第一の対象者です。したがって従来の妊娠届から母子健康手帳を受けての社会福祉や無戸籍の子の生育や低年化する不登校や自殺等々の対応ではなく、受生時から脳の成長発達に応じた健康福祉サービスの提供が必須です。

例えば、母子健康手帳は、2002 年に岡山市で変更し継続している【親子健康手帳】にして、詳しくは後述しますが、「公助」の役割を果たすものとして私は「健康福祉ステーション」の設立を提案します。「健康福祉ステーション」は 24 時間対応の訪問ケアを担う機関で、学区毎に設置します。

人間の躰は、ルーの3原則に基づいて

1.使いすぎるとだめになる

2.使わないと退化する

3.適度に使えば発達する

ようになります。だが、アナログ仕立てであり、因果応報にできているため、細胞の健康度に左右されます。腸内細菌と共生きして有用菌の餌を含めて過不足の無い栄養補給が必須ですし、サーカディアンリズム(=生体リズム)で生かされている直立二足歩行の動物だからです。

注1)京都大学理学研究科:佐藤ゆたか准教授ら 国際科学誌ネイチャーコミュニケーションズ掲載:2019(令和元)年 12 月 17 日京都新聞

【イチオシ記事】折角着た服はゆっくり脱がされ、力無く床に落ち互いの瞳に溺れた――私たちは溶ける様にベッドに沈んだ

【注目記事】「ええやん、妊娠せえへんから」…初めての経験は、生理中に終わった。――彼は茶道部室に私を連れ込み、中から鍵を閉め…