【前回記事を読む】軍国主義教育のせいかもしれないが、死に対する感覚が麻痺してしまっていた。人類は他を殺さなければ生きていかれないと思えた。

第一章

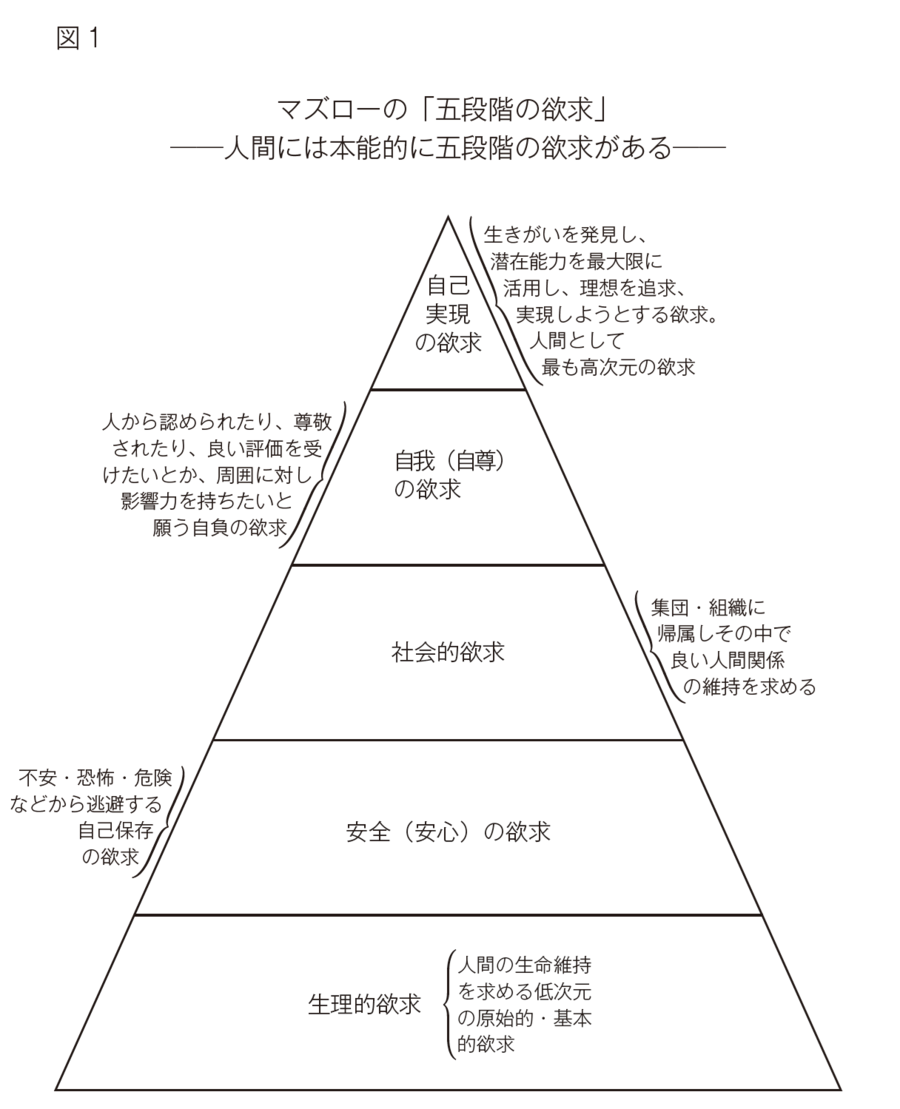

マズローの欲求の段階から見た「生きる目的」

一 五段階の欲求

人間の行動は、なにがしかの「欲求」によって引き起こされている。食欲、性欲、金銭欲、名誉欲など、その欲求にはさまざまなものがある。

欲求と行動との関係を考察することは、生きる目的を追求する上での最も根源的なものがあるのではないかと考えた私は、心理学の面からこの問題に取り組んだ。

その中で心理学者アブラハム・マズローの著作によって、さまざまな示唆を受けた。まず、そのことから「生きる目的」考究の第一歩を始めよう。

心理学者マズローは、人間の欲求を図1のように五段階に分けて説明している。第一段階は原初的な基本欲求である「生理的欲求」で、これは動物に共通した低次元の欲求である。食欲、性欲、睡眠、休養の欲求などが該当する。

第二段階は「安全(安心)欲求」であって、マズローは自己保存の欲求と定義している。不安、恐怖、危険、苦痛、不快、障害などを避け安定した人格状態を保とうとする欲求である。

第三段階の「社会的欲求」は、集団、組織に帰属してその中で良い人間関係の維持を求めると同時に、人々から愛されたい、また愛したいという欲求である。

第四段階の、「自我(自尊)の欲求」は、人から認められたり尊敬されたり、良い評価を受けたいとか、昇進したいとか、周囲に対して何らかの影響力を持ちたいと願う自負の欲求である。

第五段階の「自己実現の欲求」は、「自己の能力」や特性を最高度に発揮しようとする欲求と、真、善、美、正義、完全性などに対する価値的欲求が含まれていて、人間として最も高次元の欲求であるとされている。

マズローは、人間の欲求をこのように五段階に分類した上で、人間は絶えず生理的欲求や安全欲求を中心とした安定への傾向と「自己実現」を追求しようとする傾向、即ち低次元の欲求と高次元の欲求との拮抗(きつこう)関係に置かれていて低次元の欲求ほど優勢であり、この欲求が満たされた時に初めて、より高次元の欲求が生じると述べている。