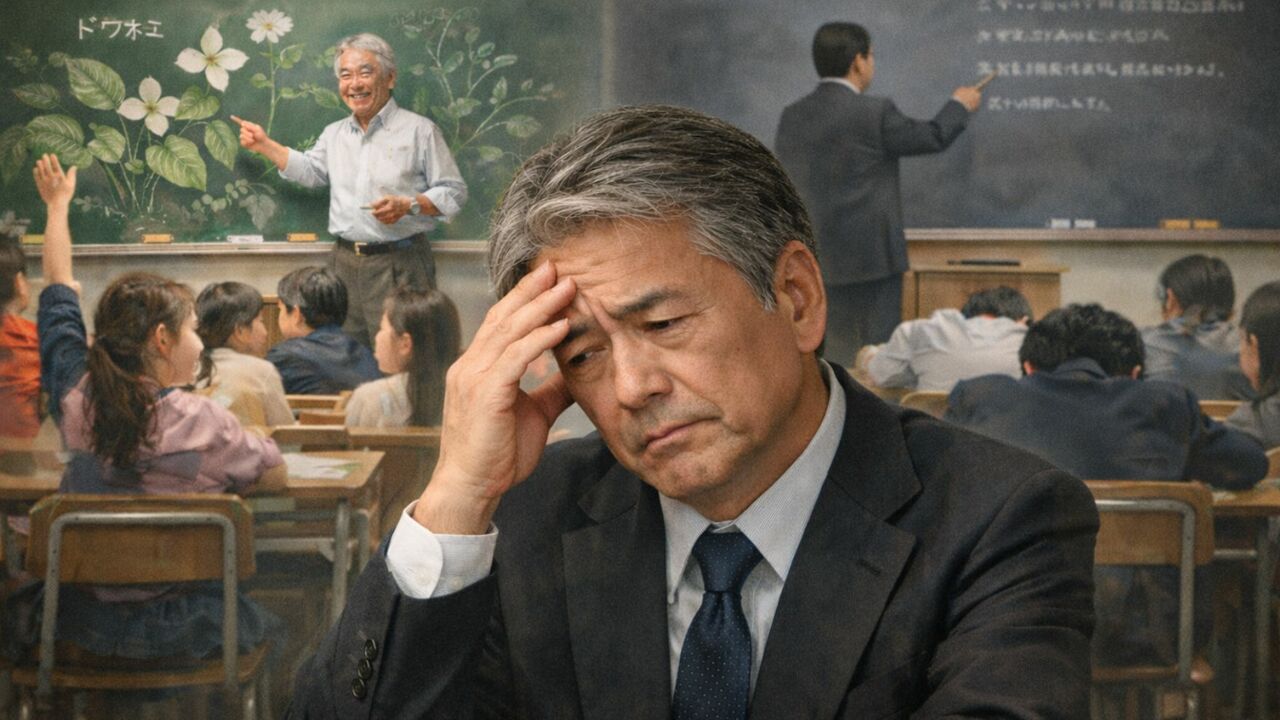

第五段階にある「自己実現」とはどういうことか説明しよう。「自己実現」という考え方を最初に提唱したのは、ドイツの脳病理学者クルト・ゴルトシュタイン(一八七八~一九六五)で、一九三九年にこの考えを発表した。彼が脳に傷を受けた患者を観察していた時、患者が残っている能力を極力発揮しようとする傾向を示すことに気づいた。

この観察に基づいて、人間は生まれつき自分の望み通りになりたいという傾向を持っているのではないかと考えた彼は、このような欲求を「自己実現の傾向」と呼んだ。

生きがいを求める心の中には「自分の内に潜んでいる可能性を発揮して、自己というものを伸ばしたい」という傾向が大きなウエイトを占めているのである。

これは全ての生物に言えることである。例えば、アスファルト道路の少しの割れ目からも生きようとして雑草が芽を出しているのをよく見かけることがある。雑草とはいえ、植物が生きるには最悪の環境の中だと思うが、それでもなお懸命に生きている。

芭蕉の有名な俳句の中に次の句がある。

よく見ればなずな花咲く垣根かな

なずなの花は、咲いているのかどうかわからないぐらい小さな花で人目にもつきにくいけれど、垣根の隅で一所懸命に咲いて天から頂いた命を自分なりに力いっぱいに生きている。

その姿を芭蕉はけなげに思って、なずなへの応援歌の心つもり算で作った句だと思う。

ゴルトシュタインが発見した「自己実現の傾向」は「自分の内に潜む可能性を発揮して自己というものを伸ばしたい傾向」と言うことができるが、これこそ天地自然の法則に合致した生き方であって、全ての生物が持つ「宇宙の根本原理」に基づく「生きる目的」である。

このことは第四章の「西田哲学から見た生きる目的」において深く掘り下げて考えてみることにしよう。