北京の東側に北京空港、西側に北京大学がある。それを繋ぐ道路をTバックの横線とみると、その中間にあるのがアジア大会の体育館で、ここから南に下る道路が縦線になる。

この道路は北京のど真ん中、紫禁城を通って天壇 (てんだん)まで伸びていく。住居はこの体育館の近くにあった。

向こう岸の人物が芥子粒(けしつぶ)くらいに見える大きな池、それが中国でいうところの湖だ。海ということもある。

例えば北海は紫禁城の近くにあって北京大学の未名湖よりは大きい。だけど杭州の西湖の方がもっと大きかったような気がする。元がここを中心に都を造ったことから湖ではなくて海と呼ばれるようになったという。

そういえば中国の貨幣は「元」だ。何か因縁があるのかな。元々は北京の水源湖だった頤和園(いわえん)の昆明湖 (こんめいこ)もそれくらいの大きさになるのかな。見たときの印象ではそうだ。みんな人造湖。

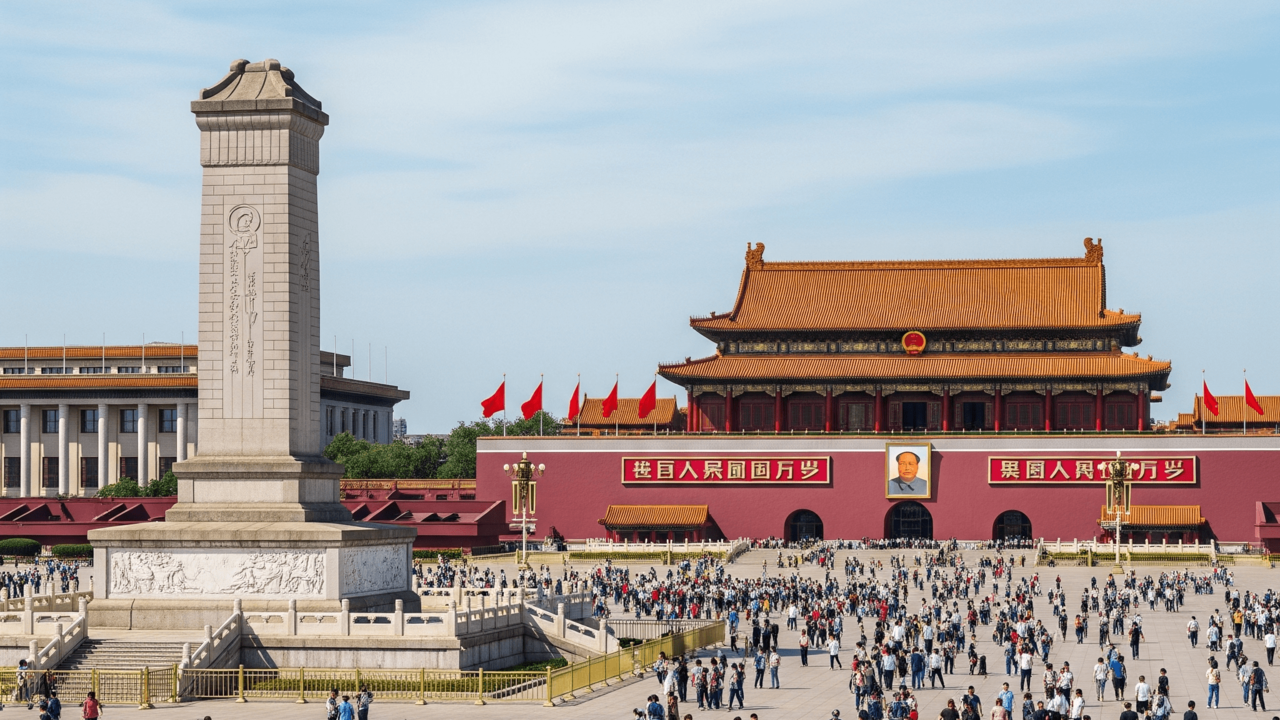

西湖は潟を仕切って淡水化した。北海、未名湖、昆明湖は掘った土を近くに盛り上げて山に仕立てた。北海の下に中海、その下に南海が続く。北海の横に景山、中海の横に紫禁城、南海の横に天安門、天安門広場には毛沢東が安置されている。

「ちょっと太り気味かな」

としゃべっていたら、黙れさっさと行けと衛兵に怒鳴られた。

中国共産党の指導者たちの住まいは中南海、中海と南海にあるからそう呼ばれていた。

「中南海の意向」

これで意味が通る。北京大学の未名湖にもそういう特権が与えられていた。

「未名湖から来た」

と言える。

未名湖へは自転車で一時間かかった。だけど、さすがに北京空港までは無理、郊外の部分が長すぎ。

黄河はモンゴル草原を東に流れてきて、フフホトの手前で、鉄道敷を潜って南に曲がり、中原(ちゅうげん)まで下ると、東に折れて海に向かう。モンゴル人はこの川を黒い河と呼んだ。

海抜は草原が一〇〇〇メートル、草原というより高原だな。中原が三〇〇メートル。落差七〇〇メートル。中原から二〇〇キロ上流に壷口瀑布があった。滝口の上流への後退。三キロもその瀑布は続く。

近くに延安があった。毛沢東の率いる中国共産党が長征一万里の末に辿(たど)り着いたところだ。革命の聖地が観光ブームになった。

中原の古都は西から西安、洛陽、開封と二〇〇キロ間隔で並ぶ。西安は昔の長安。洛陽から見て、北京、南京、西安と呼んだ。京都から見て、東京と呼ぶのと同じ。洛陽は北魏の首都。大寺院が一〇〇〇棟あった。開封は北宋の首都。

杭州は東シナ海を挟んだ九州の対面、中国大陸がアルファベットのWに凹んだところにあって、上の凹みが上海、下の凹みが杭州で、揚子江(南京から上流は長江)は上海側を流れていた。大運河は南京下流の揚州で揚子江を渡った。

【イチオシ記事】その夜、彼女の中に入ったあとに僕は名前を呼んだ。小さな声で「嬉しい」と少し涙ぐんでいるようにも見えた...

【注目記事】右足を切断するしか、命をつなぐ方法はない。「代われるものなら母さんの足をあげたい」息子は、右足の切断を自ら決意した。