コラム 「大高町」

私の生まれ育った名古屋市緑区大高町(一九六四年に名古屋市に編入される前は愛知県知多郡大高町)は、名古屋市の南部、知多半島の付け根に位置した安土桃山時代の史跡を遺す町である。JR東海の大高駅は名古屋駅から普通電車で十七分の所にあり、名古屋市内の一番初めにできた鉄道の駅と言われている。

現在は日本酒の地酒づくりが盛んであり、名古屋市内の五つの酒造のうちの三店がこの地にある。

また北一・五キロの所には街道沿いに旧家が並ぶ東海道五十三次の一宿、鳴海町がある。

大高町は駿河の今川義元配下の城下町として発展した。町内の交差点は多くがT字路になっている等、当時の城下町の構造を現代にも伝えている。

また町の中心にある大高城は、桶狭間の戦いの前哨戦となった織田信長配下の鷲津砦、丸根砦との攻防戦において、義元配下の松平元康(後の徳川家康)が「兵糧入れ」を行ったという史実で有名である。

また火上山にあるそうし氷上姉子神社は、熱田神宮の境外摂社(境内の外にある神社)くさなぎのつるぎ ほうで、熱田神宮の創祀(かみをまつる)以前に三種の神器の一つである草薙剣が奉斎(つつしんでまつる)された地といわれ、地元では「お氷上さん」と呼ばれ信仰されている。

その境内にある斎田(神へのお供物にする米を栽培する田)では、毎年六月に水玉模様の着物を着た早乙女(田植えをする女性)が、田植歌にあわせ田まい舞(田植え祭りの舞)を舞いながら田植えを行い、五穀豊穣を祈る。昭和四十年ごろは田植歌の楽曲を地元の小中学生が受け持っていた。この御田植祭は今でも続いている。

コラム 「伊勢湾台風」

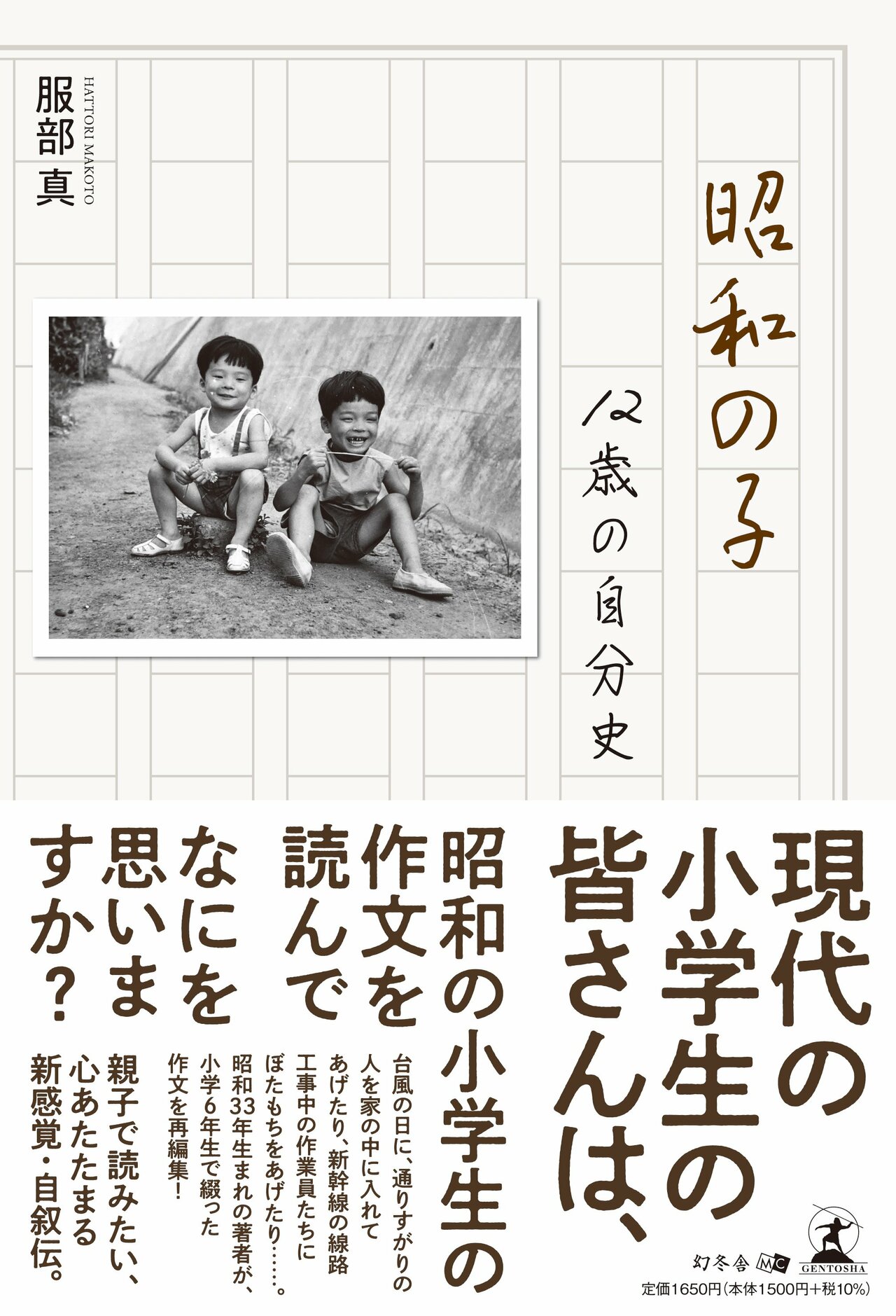

一九五九年(昭和三十四年)九月に伊勢湾台風が名古屋を襲ったときは、私はまだ一歳半であった。自分自身の記憶としてはっきりしたものがなく、今の記憶はすべてその後に父や母から聞かされたものだ。

高潮の対策が十分でなかったことから、海水がなだれ込み、名古屋港の貯木場にあった大量の材木が押し流され、民家や人々を襲い、伊勢湾への開口部である名古屋市の南西部に大きな被害をもたらしたと聞いた。

また史実にもそう記録されている。幸い私の家族にも親戚にも被害を被った者はいなかった。