【前回記事を読む】中世ヨーロッパの医療はなぜ進歩しなかったのか? 教条主義に支配された1000年と、疫病・瀉血・呪術に頼った暗黒時代の真実

第二話 医学医療の暗黒時代

―「教条主義」の横行―

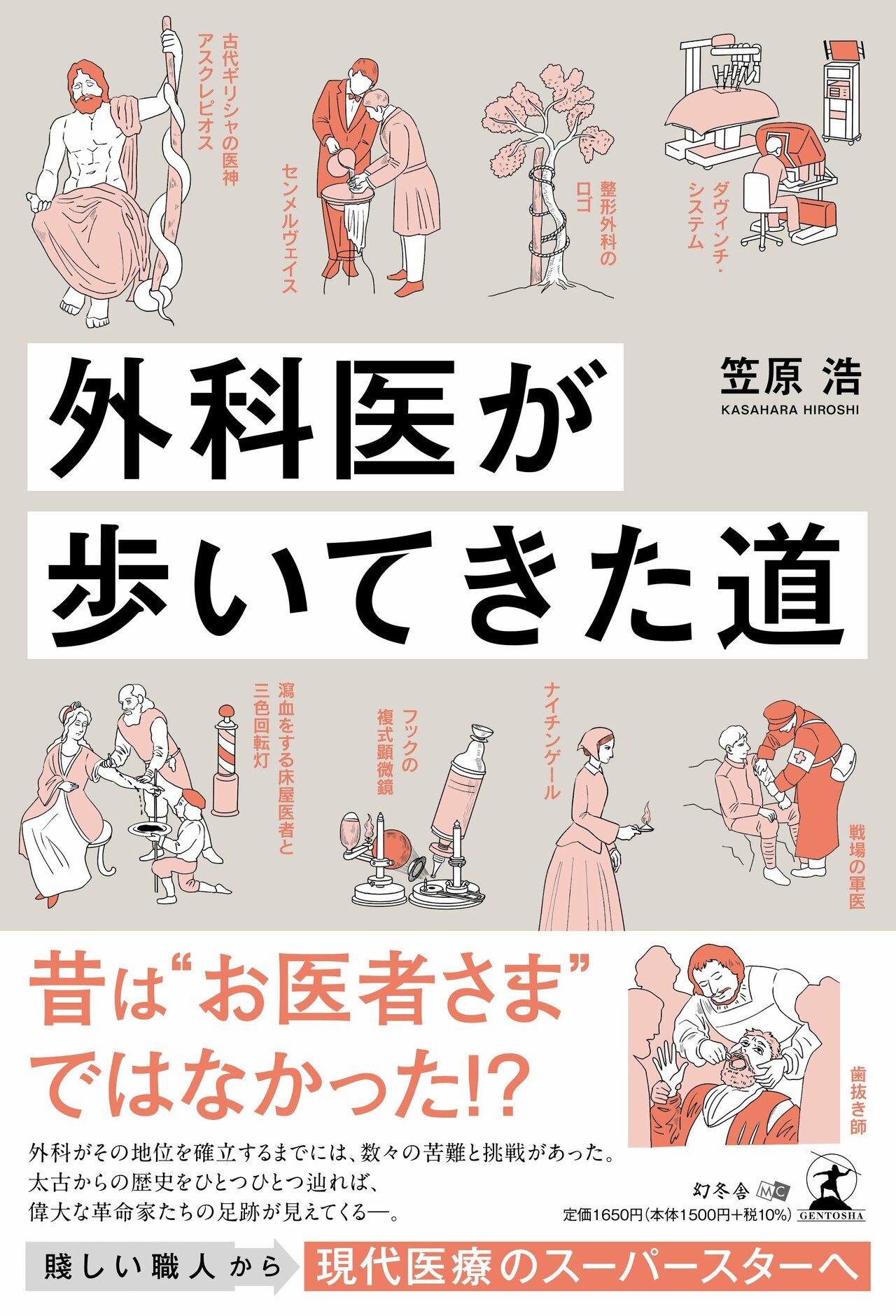

床屋医者の誕生

ところで、手作業を得意とする職人にはさまざまな職種がありますが、人体に刃物を使うことに習熟している職業があります。そう、現代でいえば理髪師、床屋さんですね。

彼らが髭(ひげ)剃りなどに使う剃刀(かみそり)が、最初の外科用メスだったと考えられています。「長衣の医者」の下働きの職人として、外科的処置に従事していた床屋たちは、やがて「床屋医者(図2-3)」と呼ばれるようになりました。

調髪のときと同じような袖も丈も短い作業衣を着て仕事をしていましたから、まさしく「短衣の医者」ですね。現代の理髪店の店頭の赤白青の回転灯は、当時の床屋医者の看板の名残で、赤は動脈血、白は包帯、青は静脈血を表しています(異説もあります)。

「床屋医者」の進化

「長衣の医者」の下働きとしての外科的な処置に従事していた「床屋医者」たちが、経験を積み重ねるうちに、そうした医療行為を主な仕事とする職業人となっていったのは、いわば当然の流れで、彼らはさらに進化して「 =理髪外科医」とも呼ばれるようになるのです。

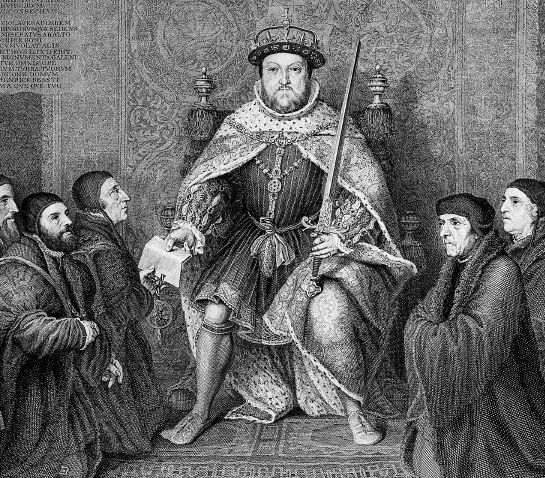

中世から近世の西欧では、「床屋医者」たちも他の職人たちと同様にギルド(職業別組合)を結成し、イングランドなどでは国王からの勅許状を獲得しています(図2-4)。

この職業をめざす若者は、然るべき親方に見習いとして弟子入りし、厳しい徒弟修業を経験させられていましたから、一人前の職人と見なされるようになった「理髪外科医」は、それなりの腕前に達していたものと思われます。

簡単な手術、抜歯(当時は激しい歯痛に対する唯一の治療法)、関節の脱臼や骨折の治療、出産の介助などにも手を広げていきました。会陰部切開による膀胱結石摘出手術の記録もあります。これは死亡率も数十%と高かったのですが、疝痛(せんつう)の苦しみに耐えきれず、危険を承知で手術を受ける人もいたのでしょう。