病院と大学の登場

自由な言論を弾圧していたカトリック教会ですが、聖ベネディクトの「病める者を看取るように」との教えに従って、病者の救済にも努めました。

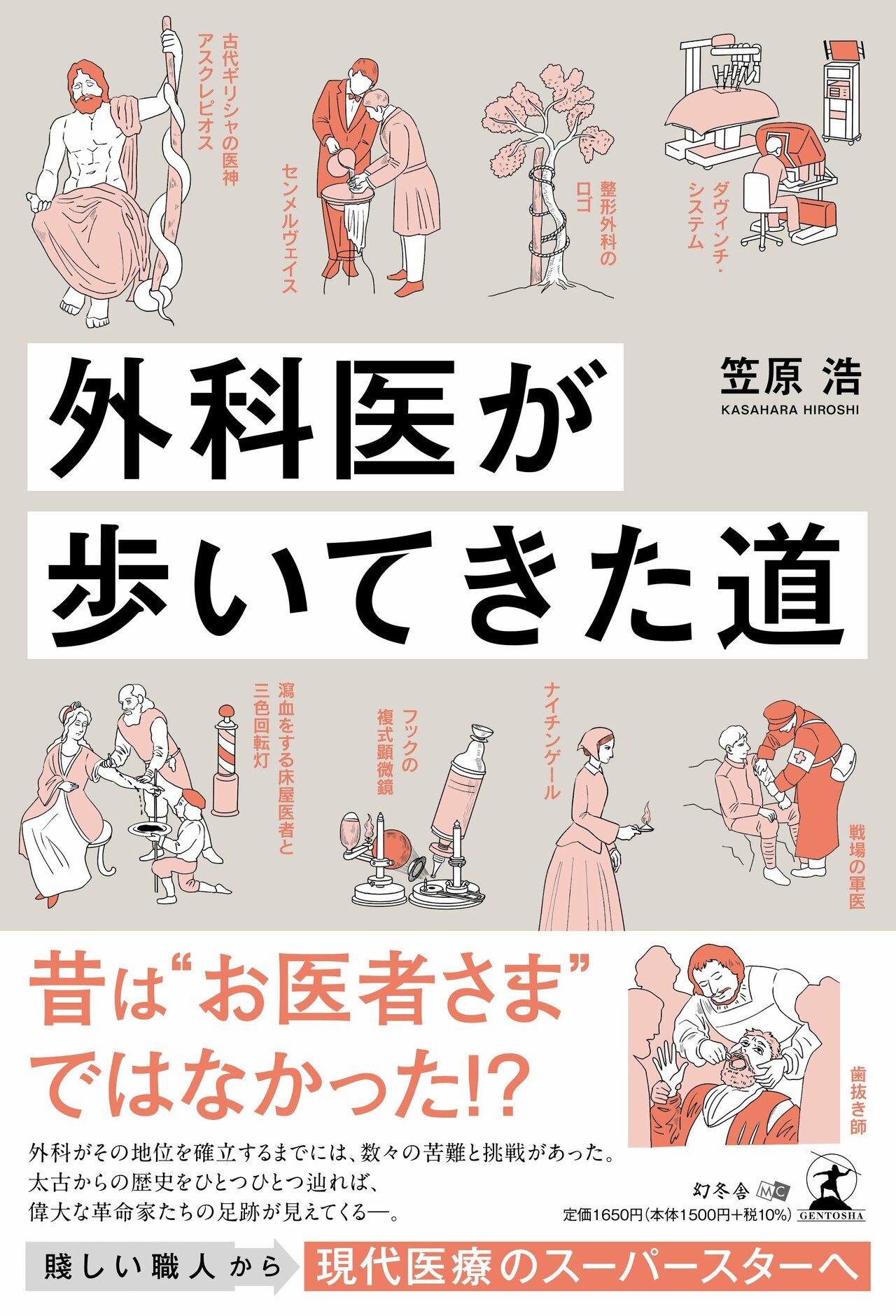

修道院で医療を行う「僧院医学」から病院(ホスピタル)が生まれます。1137年に教会付属として創設されたイングランドの聖バーソロミュー病院がその嚆こうし矢とされています。

ただし、僧院医学は内科的治療が主体で、修道士や聖職者が血や膿に触れる可能性がある外科的処置を行うことは固く禁じられていました。

前身は聖職者の養成と神学研究を目的とする神学校(カレッジ)でしたが、高度な専門職が求められる中で大学が生まれ、「法学部」や「医学部」も設置されるようになります。

パリ大学(1110年、最初は「神学部」のみ)、ボローニア大学(1158年)、オックスフォード大学(1167年)と続きます。イタリアのサレルノにはすでに9世紀に医学研究の施設が創設されていましたが、1231年には大学となり、卒業者に.(ドクトル)の学位を授与しました。

ただし、大学出の医師の診療を受けることができたのは、王侯貴族などの上流階級の人びとだけで、一般庶民には全く無縁の存在でした。また、彼らは聖職者を兼ねることも多く、外科的処置や手術にはほとんど手を出しませんでした。

わが国を含めた中国文化圏でも、長年月にわたって教条主義に支配されていました。古代に編纂された儒教の「四書五経」などが絶対視され、江戸時代においても必修文献で暗記が求められていたのです。

<こぼれ話 あきれた教条主義>

カトリックの聖職者にとっては「聖書」や「使徒行伝」などに書かれていることが全て真実でした。ヒトの肋骨が男女ともに12対だと実際に数えて見せても、彼らは信じません。

聖書の「創世記」に「神は人(アダム)を深く眠らせ、そのあばら骨の一つを取って、女(エバ)を造った」とあるからです。

そして、そんなことで争ったら大変です。「異端の徒」ということで火あぶりにされかねません。天動説の誤りを指摘したジョルダーノ・ブルーノは実際に火刑にされました。

同様に、この時代の医師に、後世の解剖学者が「ヒトの身体を調べてみたが、黄胆汁や黒胆汁という「基本体液」は見つからない」と告げても、無駄なことだったでしょう。

西欧ばかりではありません。中国や日本の医学でも、昔の聖人や伝説上の名医が書いたとされる「神農本草経(しんのうほんぞうきょう)」「黄帝内経(こうていだいけい)」「傷寒論」「金匱要略(きんきようりゃく)」などが批判を許されない「聖典」とされた時代が長く続いていました。

当時の漢方医が「陰陽五行説」や「五臓六腑(膵臓を見落とし、『三焦(さんしょう)』という架空の臓器を記載している)」を信じ、しばしば的外れな治療を行っていたのも当然です。

【イチオシ記事】妻の親友の執拗な誘いを断れず、ずるずる肉体関係に。「浮気相手と後腐れなく別れたい」と、電話をかけた先は…

【注目記事】何故、妹の夫に体を許してしまったのだろう。ただ、妹の夫であるというだけで、あの人が手放しで褒めた人というだけで…