そのほかにも「中カイツ」が「大洞中開津」、「ジンデ」が「大洞上開津」と訂正されていました。先に述べた「森区」の会津が二ヶ所増えたのも同じ理由によるものでしょう。

当時の住民にとっては、いらぬおせっかいであり、迷惑なことだったと思いますが地名が守られたのはよかったと思います。ただ、大洞地区にはカイト地名が無いとばかり思っていた私には驚きだったのです。

現在の小字表記・表音はそれぞれ「大洞谷通・おおぼらたにどおり」、「大洞中谷通・おおぼらなかたにどおり」、「大洞上谷通・おおぼらかみたにどおり」であり、また表記も「開津」が「谷通」に変わってしまっているのです。確かに「谷通」は「かいつ」と読めますが、ルビが「たにどおり」となっていたので気が付かなかったのでしょう。

大洞地区は黒佐区の出村だと言われ、間に森地区を挟んだ飛び地であります。森・黒佐遺跡からは一キロくらい離れています。黒佐区に与えられたカイトと考えられないことはありませんが、大洞地区にも縄文遺跡があったことも考えられます。古文書を持ってきて下さった人に石器等を見たことが無いかと聞いても、それらしいものは見ていないという回答でした。

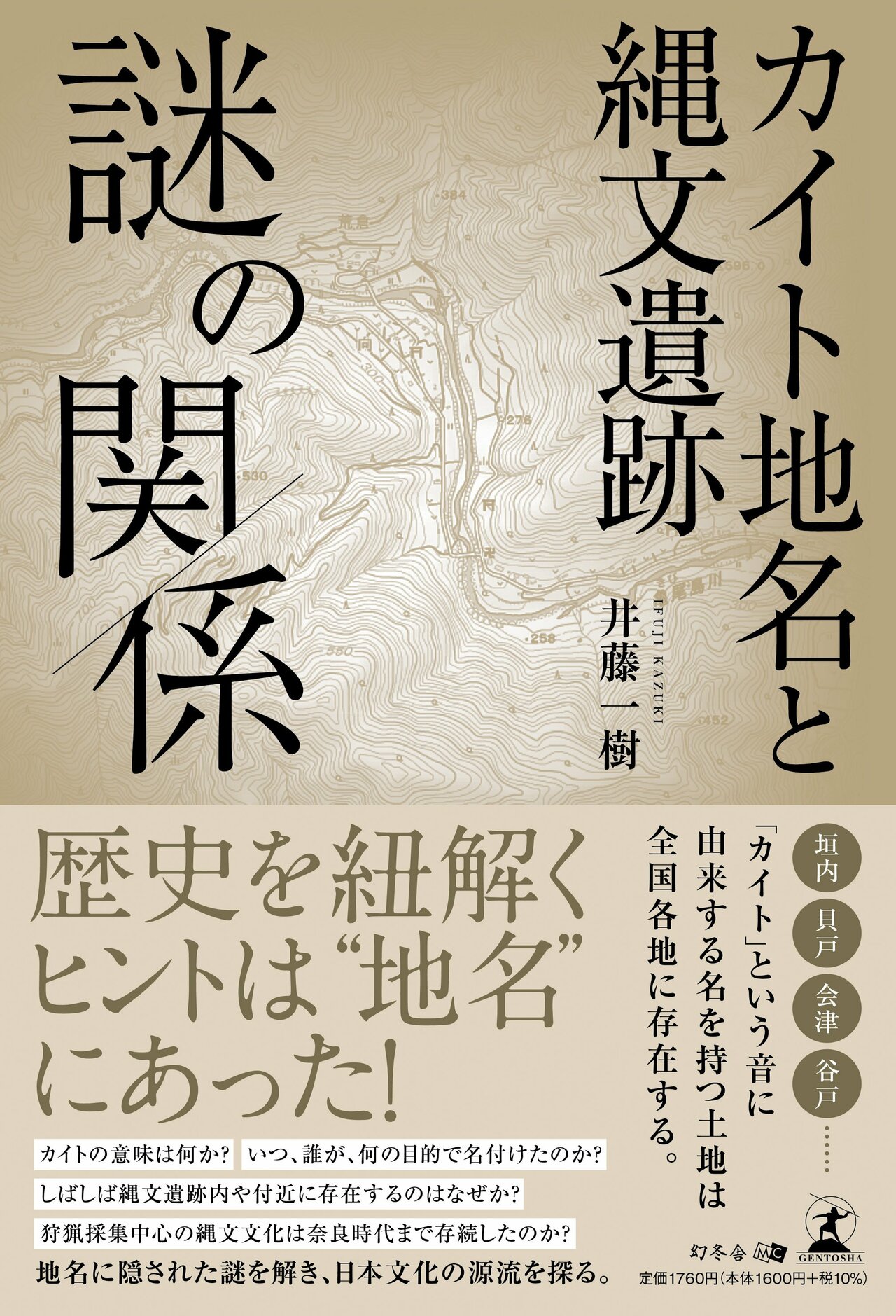

四、 カイト地名の漢字表記

カイトは漢字が一般に普及する以前に付けられた地名であり、カイトという音韻のみで言い伝えられてきたと考えられます。初期の検地帳でもかな表記で記録されている例が多く、漢字表記されたのは中世以降と思われます。

その頃にはカイトの意味が忘れられ、適当な漢字が地域ごとに、当て字されたのでしょう。あまり当てにはなりませんが、カイトの意味を探るため漢字表記を調べてみました。