なかでもドストエフスキーは別格だった。文字どおり「はまって」しまった。代表作の『罪と罰』を始めとして、デビュー作の『貧しき人々』、初期の『分身』や『白夜』、シベリア流刑の経験に基づく『死の家の記録』、思想上の転機とされる『地下室の手記』、後期から晩年にかけて壮大な山脈のようにそびえる『白痴』『悪霊』『カラマーゾフの兄弟』といった長編小説たち、読んだ順番は覚えていないが、それらをむさぼるように読みふけった。

ドストエフスキーの作品には、途方もなく大きな世界が広がっていた。善と悪、理性と本能、愛と憎しみ、人間の本性の高潔さと卑俗さ、そして神の存在への信仰と否定。登場人物たちは、それらの両極の間をすさまじい振幅で揺れ動き、葛藤し、のたうち回っていた。

「人間は広い、広すぎるくらいだ、もっと狭くできればと思うよ」というのは『カラマーゾフの兄弟』のドミートリーの言葉だ。登場人物たちのそうした複雑な、矛盾に満ちた広い心の中に、私は世界や人間の秘密を解く鍵が隠されているように思った。ドストエフスキーの作品を読むことを通じて、人生の真実の一端に触れることができる、少なくとも真実について考えるための手がかりをつかむことができる、そのように感じたのだ。

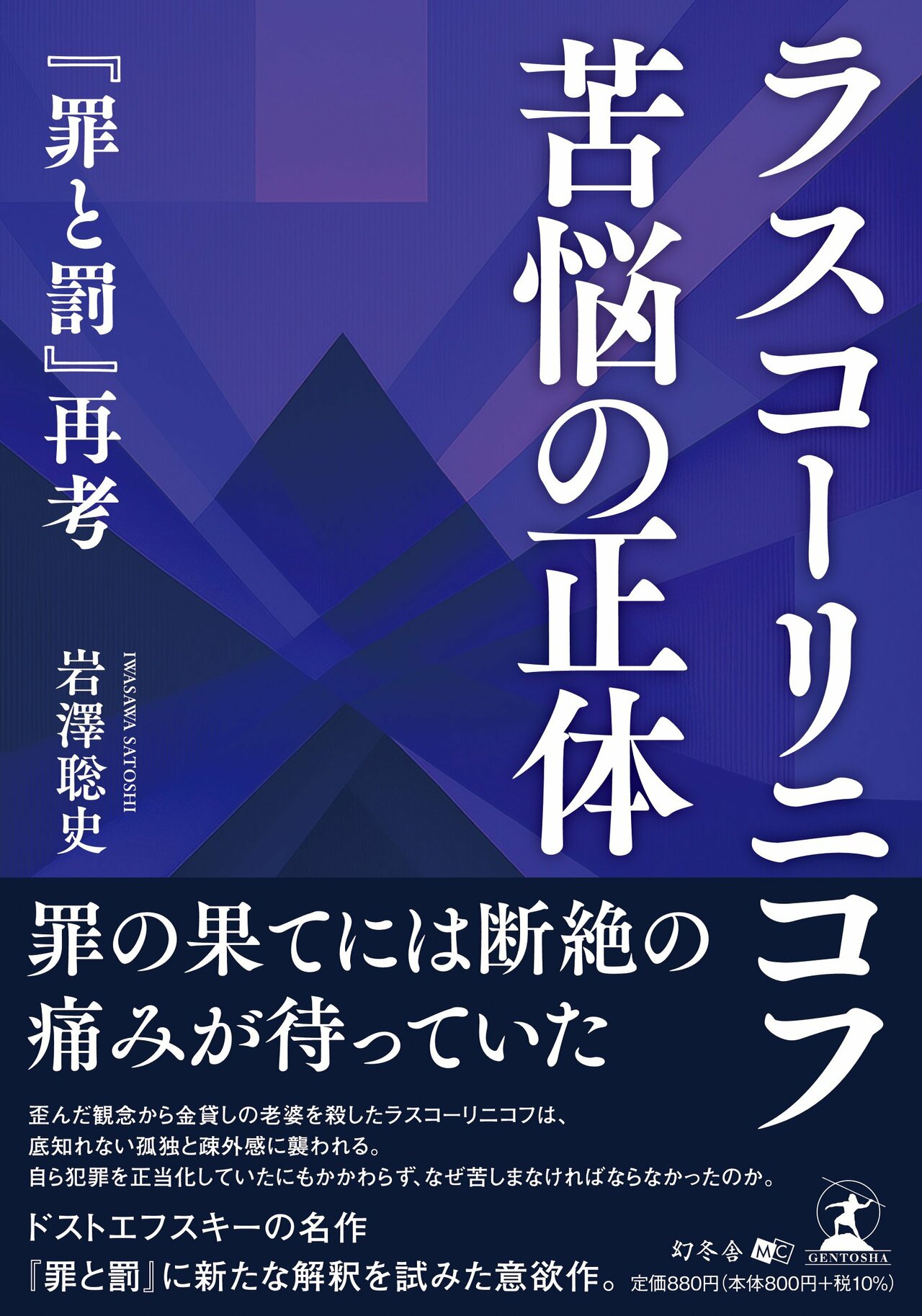

とはいえ、ドストエフスキーの小説は、一筋縄ではいかない手ごわさがある。なかでも最初に読んだ『罪と罰』は、私をドストエフスキーの世界に招き入れてくれた重要な小説であったのだが、私にはどうしても理解できない謎が残った。その謎については第一章で詳しく述べる。

ひとことで言えば、作品の序盤における主人公の心理的な転換がどうしても解せなかったのだ。その謎にとらわれ、考え続けていた私に、ある日突然天からの「啓示」のように答えが降ってきた。その答えについては第三章で述べることになるのだが、いずれにしても、この発見は私にとって大きな意味をもつ事件であった。

というのも、その発見によって『罪と罰』という奥深い作品の、新しく、ユニークな解釈が可能となると確信したからだ。

やがて就職し、社会に出てからも、『罪と罰』についての特異な想念が一つの仮説として頭から離れなかった。数年おきにこの作品を読み返しては、その仮説の妥当性を検証し、さらに確信を深めていった。大げさかもしれないが、いつかそれを世に問うことが、私にとって一生のテーマとなってしまった。

『罪と罰』の独自の解釈を世に問うこと。それを、六十歳を過ぎて、長年勤めた職場を退職した後に、ようやく実現し、形にしたものが本書である。

果たして、その成果は「一生のテーマ」などと呼び得るものであっただろうか?

「独自の解釈」というが、所詮は、研究し尽くされ、語り尽くされた対象にちっぽけで独りよがりの個人的な思いを虚しく投げかけるに過ぎなかったのではないか?しかし、それを判断するのはもはや私ではない。この本を手に取って読んでいただく稀有な読者の方々に委ねるしかない。

【イチオシ記事】「もしもし、ある夫婦を別れさせて欲しいの」寝取っても寝取っても、奪えないのなら、と電話をかけた先は…

【注目記事】トイレから泣き声が聞こえて…ドアを開けたら、親友が裸で泣いていた。あの三人はもういなかった。服は遠くに投げ捨ててあった