価値の並置化

ここで構造主義のお復習いをさせていただく。構造主義の専門家でもないものが、構造主義を語るのは気が引ける。ただし私がこのように感じているということを確認させていただきたい。

価値の並置化から見ていこう。かつては軽蔑的に「土人」と呼ばれていた人々の文化は、西洋人のそれと比べれば未開であり価値が低いと見なされていた。文化は高いところから低いところに流れるのだ、と。しばしば物質文明と同様に扱われることもあった。

このようなことはやがて「西洋の没落」などのように西洋文化自体を見直す過程を経て、先の「土人」の文化に奥深く踏み込むことを促した。かつては西洋文化からの高い位置から見下していた文化も、深く入り込んでみると、様々な構造が発見された。この構造は、そのあり方は西洋とは違うが、見事な秩序の構築物だった。

これを学習した西洋は、両者には高低ではなく差異があるに過ぎない、との「発見」に至った。このあり方が違うだけで価値の高低ではない、という考え方は革命的だった。なぜなら文化はその文化の中でもヒエラルキー的な高低が綿密に張り巡らされていると考えられていた、というか信じられていたからだ。

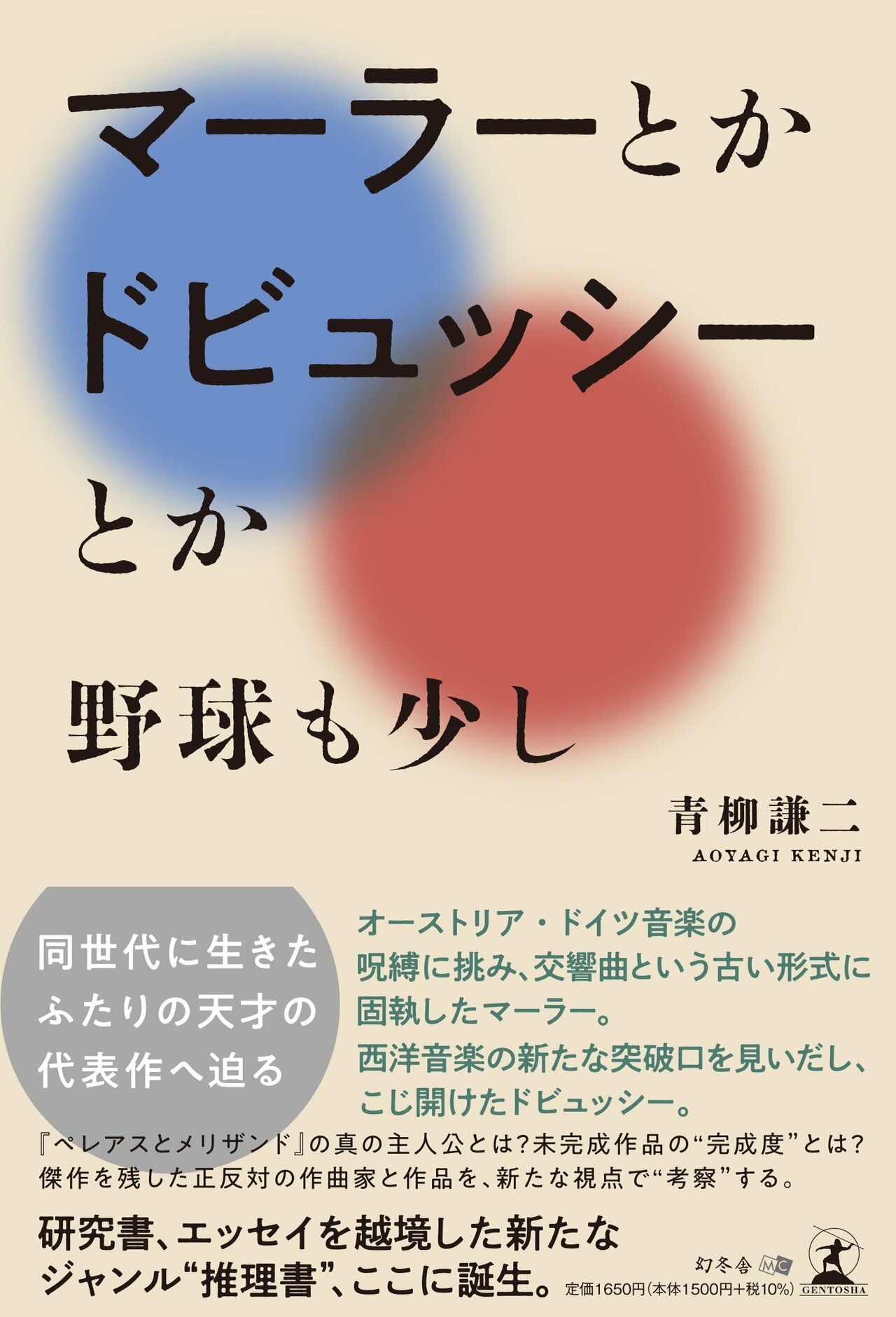

👉『マーラーとかドビュッシーとか 野球も少し』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】「もしもし、ある夫婦を別れさせて欲しいの」寝取っても寝取っても、奪えないのなら、と電話をかけた先は…

【注目記事】トイレから泣き声が聞こえて…ドアを開けたら、親友が裸で泣いていた。あの三人はもういなかった。服は遠くに投げ捨ててあった