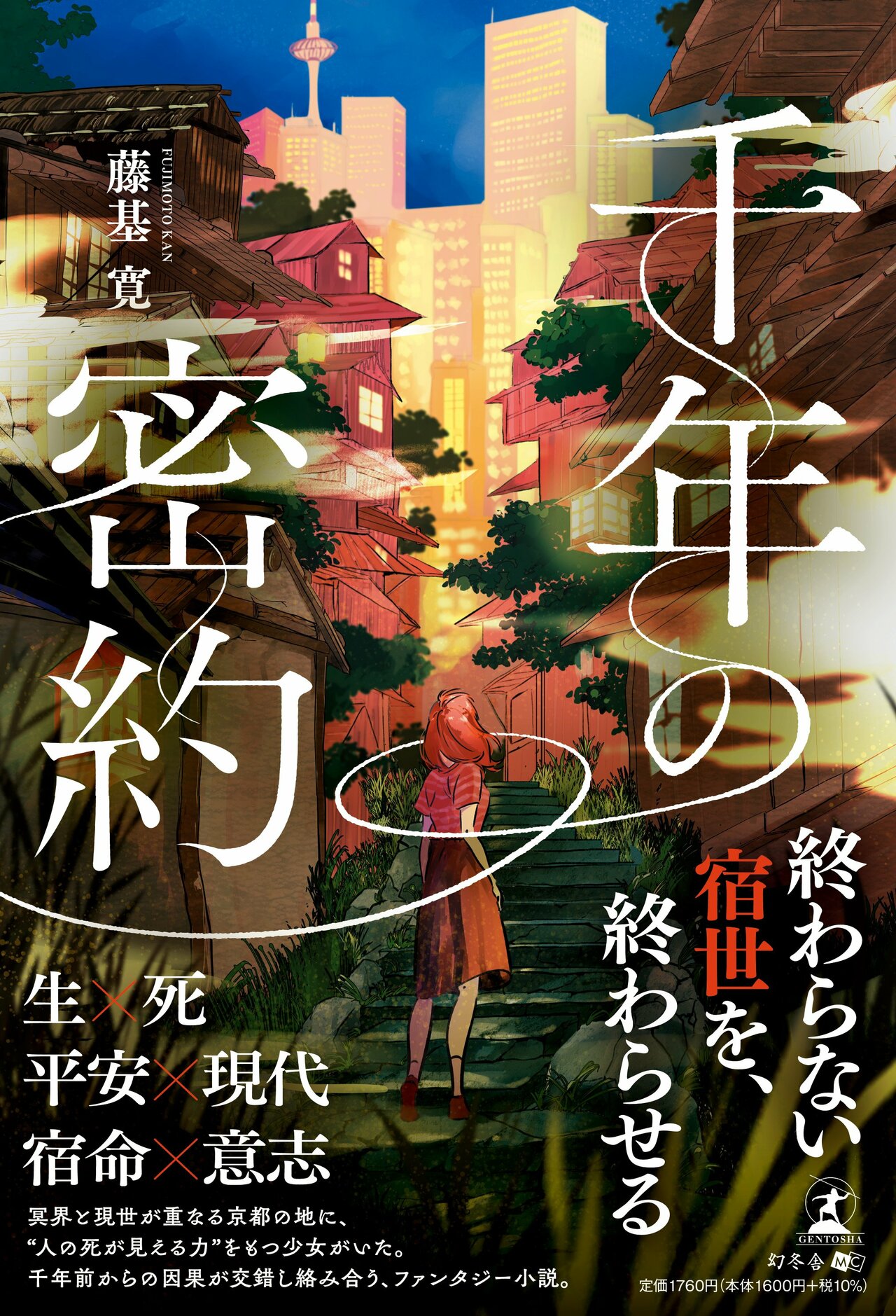

夢子

内裏にいる左大臣藤原道長(ふじわらのみちなが)のもとに使いの者がやって来たのは夕暮れ前であった。道長がその知らせを聞いて慌てて馬を走らせ向かった先は、東京極大路と綾小路が交わる辺りの小さな邸であった。庭の手入れは行き届いているが、どことなく華やかさに欠けている。

「如何されましたか」

「姫が今朝より起き上がれず返事もございません」

道長の問いかけに応えている老女は、臥せっている姫の祖母の昌子(せいし)である。

この姫は道長がまだ若きころに契った女貞子(ていし)が生んだ子である。貞子の父親は従五位下という昇殿を許されない地下人(じげにん)と呼ばれる下級貴族で、道長の父兼家(かねいえ)が幼いころに漢学を習った頼輔(よりすけ)の息子で名を頼近(よりちか)と言った。

道長も幼いころより屋敷に出入りする頼近に漢学を習っており、十五の時にその娘貞子と契りを交わして姫が生まれたが、程なくして相次いで頼近も貞子もこの世を去ってしまった。

残された姫は祖母に育てられることになったが、道長は見捨てることなく密かに後ろ盾になってきた。道長の当時の官位は兄たちほどでないにせよ、姫の後ろ盾になるくらいの財力は備わっていた。

その後道長の父兼家が亡くなり、いずれも関白となった兄二人が亡くなったことで、道長に右大臣の座が転がり込んできた。

そのころ道長には二人の妻があった。一人は先の左大臣源雅信(みなもとのまさのぶ)の娘倫子(りんし)で道長の北の方である。二男四女を授かっている。もう一人は安和の変で失脚した元左大臣源高明(みなもとのたかあきら)の娘の明子(めいし)であり、四男二女を授かっている。

その後、道長は一条天皇より参議の最高権力の座である左大臣を拝命したのである。

床に臥せっている姫の名は夢子(むし)と言い、年は既に十五になっているが、病気がちなためか文を送ってくるような殿御はいなかった。道長は二人の妻に表立って夢子の話をしていない。二人の妻も夫が姫を一人世話していることは知っているが、身分の低い女が産んだ子なので特に気に掛けてはいない様子である。

「姫、父じゃ。しっかりせい」