【前回記事を読む】神奈川県町田市と揶揄されるほど神奈川県に突き出ている東京都町田市

はじめに

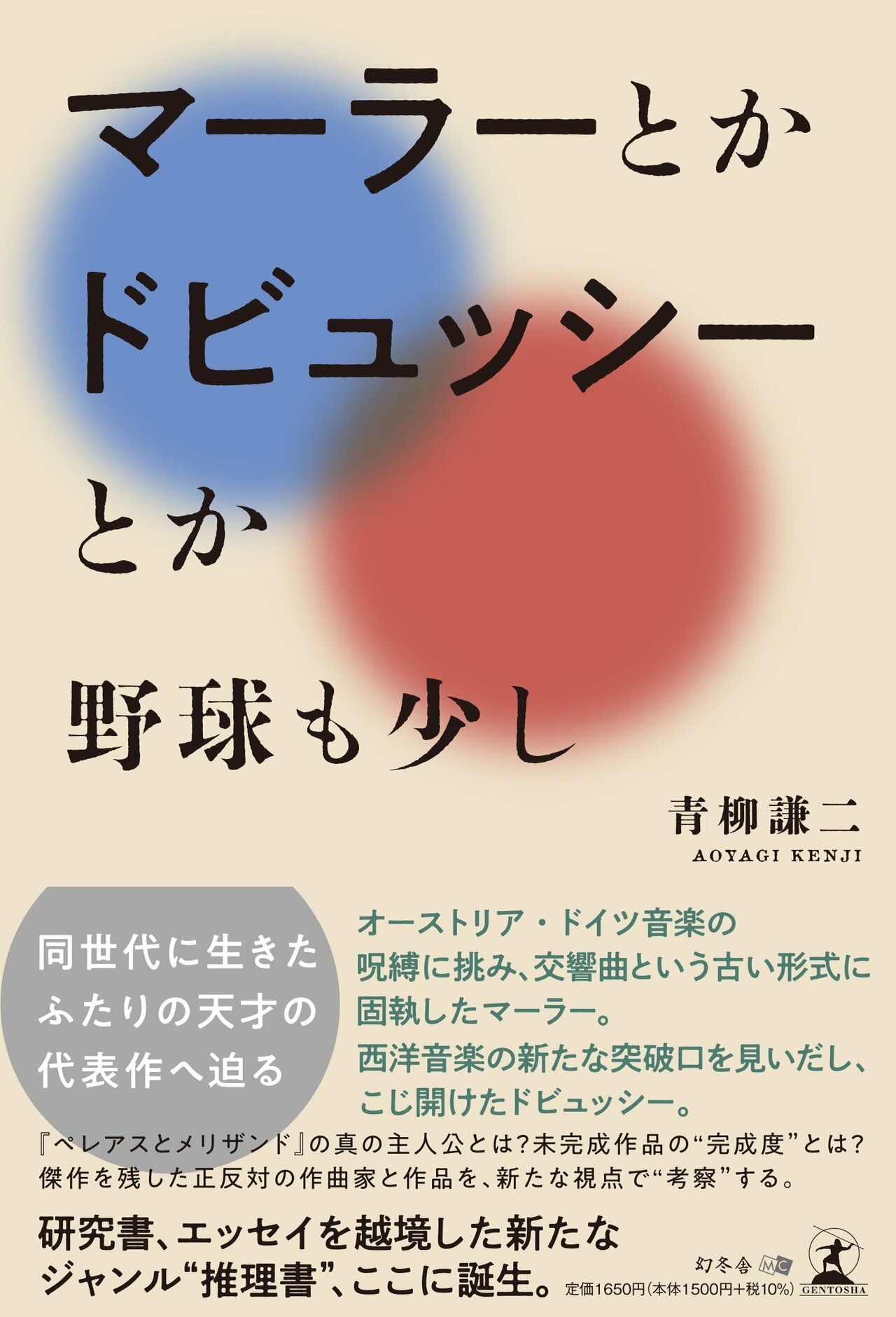

本書では、オーケストラの指揮者とサッカーチームの監督はどこか似ている、などと言った表面的で良く語られる視点はとらない。もっと本能的、不可知なところで両者は繋がっているように思うからだ。この意味で一つの文化論を試みることになるだろう。それもエヴィデンスを積み上げるのとは対照的に、種々のベクトルが織りなす方向性へと向かう文化論を目指したい。

本書はもとより研究書ではない。評論でもない。随筆に近いかも知れないが、敢えて言うなら推理書とでも言えるものかも知れない。それでも憶測を積み重ねた、ただ言いたい放題のものでは決してない。

作品の成立や評価という神秘で謎多き過程を、その状況や背景を通して可能で妥当な糸をたぐり寄せて解明しようと試みたものだ。時には作曲者自身の言葉を過小評価したり、従来の読み方に疑問を呈したりすることもある。だがそれも当該作品に対し、妥当かつ可能な新たな視野を切り開きたいがためである。

スポーツに関してはサッカーと野球を主に扱うが、特に野球に関してはかなり否定的な事柄を並べてしまった嫌いがある。不快に思われる向きにはここであらかじめお詫び申し上げる。だがこれも西洋文化を導入する際の基本的問題の一つだと考えている。

西洋音楽導入に関しても同種の問題が存在し、広くみれば異文化を導入する際の典型的問題とも言える。ただ野球導入期から大雑把に一五〇年も経ったこの令和の時に、敢えて取り上げる意味があるか否かの判断は読者にお任せしたい。

方法論としては若干だが構造主義を意識した。ポスト構造主義という構造主義の強力な影響下にある現代で、避けては通れない思考方法と考えるからだ。極端に言えば我々がこの時代に何らかの思索を巡らすとすると、それは構造主義的な形相から逃れることはできない。

ただしポスト構造主義のまっただ中にいる人間として、総てを構造主義的と烙印を押されることには、これまた抵抗感があることも事実だ。それはそれとしてもう少し具体的に述べてみよう。

我々が扱っている、いわゆる「クラシック音楽」は、たとえばマーラーやドビュッシーにしても百年有余昔の音楽だ。当時とは社会環境も社会情勢も異なる。まして日本は西洋からみたら東の果ての国で、民族から文化から何もかも違うのが実情だ。