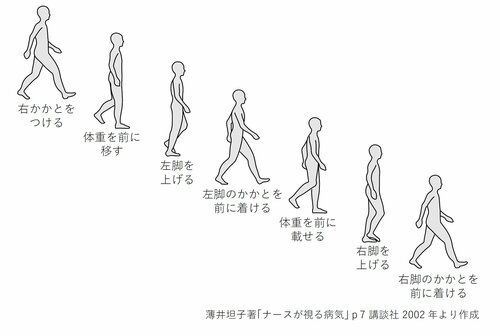

7-8時間の睡眠と運動・労働に加え膝関節歩行ではなく、図1のように歩き始める幼児期から大腿骨から歩く方法(=骨盤と同じ幅に両足で起立し、歩行時は、先ず進めた片足の踵を土につけてから足先を土につけ、もう一方の片足の踵を土に進めるという動きを繰り返して歩く)を習慣化(=日常化)して血流を促進し、脳への循環機能を高める必要があります。

この歩行の習慣化は、高齢になりつま先歩き(=膝関節歩き)による「腰椎症」・「膝関節症」・「大腿骨骨折」をもたらす要因になりますのでご用心下さい。

もう一つの難点は、男女差が著しい骨盤です。骨盤の孔は、男性はほぼ三角形に近い状態ですが、女性では、妊娠し胎児の順調な発育や出産の際に胎児が通るため、幅が広く丸くなっています。

骨盤の開閉は、初潮の1年以上前までは前傾して女児型ですが、初潮をはさむ前後1年から出産時に胎児を通すため、直立傾向(女性成人型)へ転換し始め、初潮1年後以降に直立傾向(女性成人型)になります。若年出産またはそれを経験した経産婦では安産となり易いためです。

しかし、今日の日本の現状は、4人に1人が帝王切開(=経腟分娩で母体または胎児の生命の危険性がある場合に適応)での出産です。さらに、性感染症(HIV感染・性器ヘルペス)や胎児異常、例えば、骨盤位(逆児)や児頭骨盤不均衡や胎児機能不全や分娩停止・微弱陣痛や子宮筋腫核出等の場合も帝王切開手術が絶対適応です。

このように、直立二足歩行の人間には、四足動物に比べて、障害が多く生じるため、二分の一成人式の10歳になりますと体重40㎏以上になり初潮が始まる女子が増えています。したがって、家庭や小学校教育に、何が重要で、何を教えるかを考え、さらに性機能と生殖機能の違いを具体的に時間を割いて教育する必要があります。

現実には、学生コンパで意気投合して性行為をした女子学生が妊娠して人工中絶手術を受けるケースや、「1回きりで、俺の子かどうかわからない」と逃げられてしまう場合もあります。また迷っている間に中絶できる期間が過ぎ出産し、「どうしよう」と困って相談に来る女性もいます。

【イチオシ記事】「もしもし、ある夫婦を別れさせて欲しいの」寝取っても寝取っても、奪えないのなら、と電話をかけた先は…

【注目記事】トイレから泣き声が聞こえて…ドアを開けたら、親友が裸で泣いていた。あの三人はもういなかった。服は遠くに投げ捨ててあった