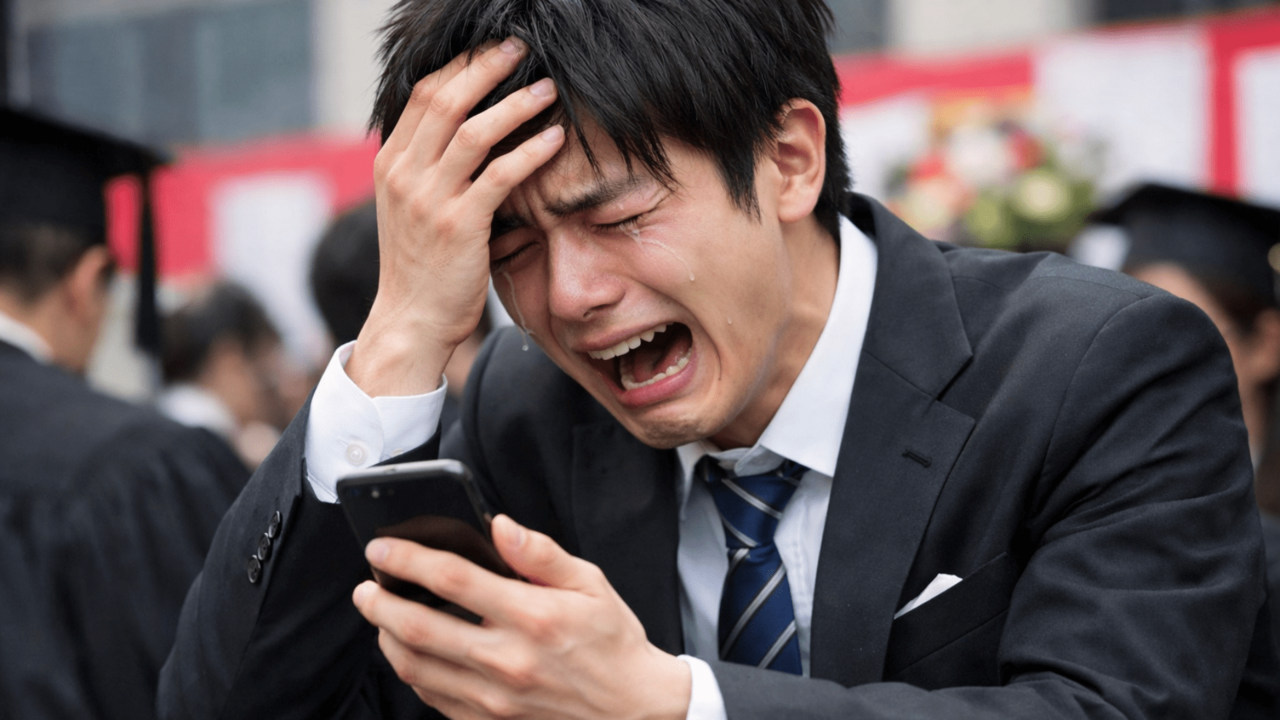

息子の宏も同じようなものだった。会社の次期社長には自分がなれると思い込んでいた宏は、あるとき父親から、

「五年間お前のことを見てきたが、お前は経営者の器ではないのがわかった。だからトップに立てるとは考えるな。自分のやりたいことがあるなら、今のうちからよく考えておけ」

と言われてしまった。自分の実力を理解しようとしない父親には恨みを持っていた。

宏は泰三のワンマンぶりが遺伝子に組み込まれていると思えるほどの、傲慢さと神経の図太さを持ち合わせていた。大学を卒業して、すぐに泰三の会社に入社すると、二年目にして役員となった。

仕事も知らないくせに、いつも社内で部下に威張り散らし、失敗をすればそれをすべて部下のせいにした。部下はいつも、宏の尻拭いばかりさせられていた。

“うるさい父親さえいなくなれば自分が社長になれる”

宏は根拠のない自信を持っていた。つまり、父親の死は自分にとってのチャンスだと思っていたのだ。

それでは、友人の田中松男はどうなのだろうか。丸井泰三にとって命の恩人といってもいい彼でさえも、丸井泰三の死に何の悲しみも抱くことはなかった。

彼は資産家であり、その資産をさらにどれだけ増やせるかに情熱をかける、守銭奴だった。彼は、丸井泰三から自社の株価がすぐに何十倍にも上がるという内部情報を聞き、それを目当てに泰三に資金を提供していたのだ。

“内部情報というのはまったくのでたらめだった。後でわかったが、最初から泰三は自分を騙していたのだ”

会社は今や倒産寸前で、その株式の価値は今や紙同然となりつつあった。

田中松男がこの風変りな葬式に参列した本当の理由は、妻の典子に、夫の泰三が自分を騙して出させた資金を全額返すよう訴えるためだったのだ。

残りの三名、長谷川篤、三浦芳樹、渡辺貞之の役員トリオも丸井泰三の死を心の底から喜んでいた。会社を私物化し、自分の代表取締役社長という立場を利用し、私腹を肥やしてきたうえ、それに逆らう者は社員だろうが役員だろうが容赦なく切り捨てる丸井泰三のやり方にはもともと大いに不満を持っていた。

左遷された社員や首を切られた役員を何人も見てきたこの三名は、社長の処分(会社では天の声と呼ばれていた)を恐れて何も言うことができなかった。何でも言うことを聞く忠実な部下としての役割にも我慢の限界が近づいていた。

退任してからもなお、陰の実力者として実権を握っていた丸井泰三の死は、根は真面目で、会社を良くしたいと考えていた三人にとってはまたとないチャンスがやってきたことを意味していたのだ。

“これは、社長の息子だというだけで、仕事もできないくせにえらそうな態度で威張り散らしていた丸井宏を追い出す絶好のチャンスだ”

丸井泰三の一風変わった葬式は、参加者みんなの笑顔の中、何事もなく無事終わった。結局、表面上は丸井泰三の思い描いていたとおりの葬式が行われたといえよう。

しかしながらその実態たるや、彼の死を悲しむ者などひとりもいない、本人の意図とはかけ離れた「明るい葬式」だった。