【前回の記事を読む】夫の葬式に、ピンクのドレスで参列した。それは故人の希望だった。最初はお小遣い、次第に愛人契約を結んだ若いダンス講師とやっと●●できる…

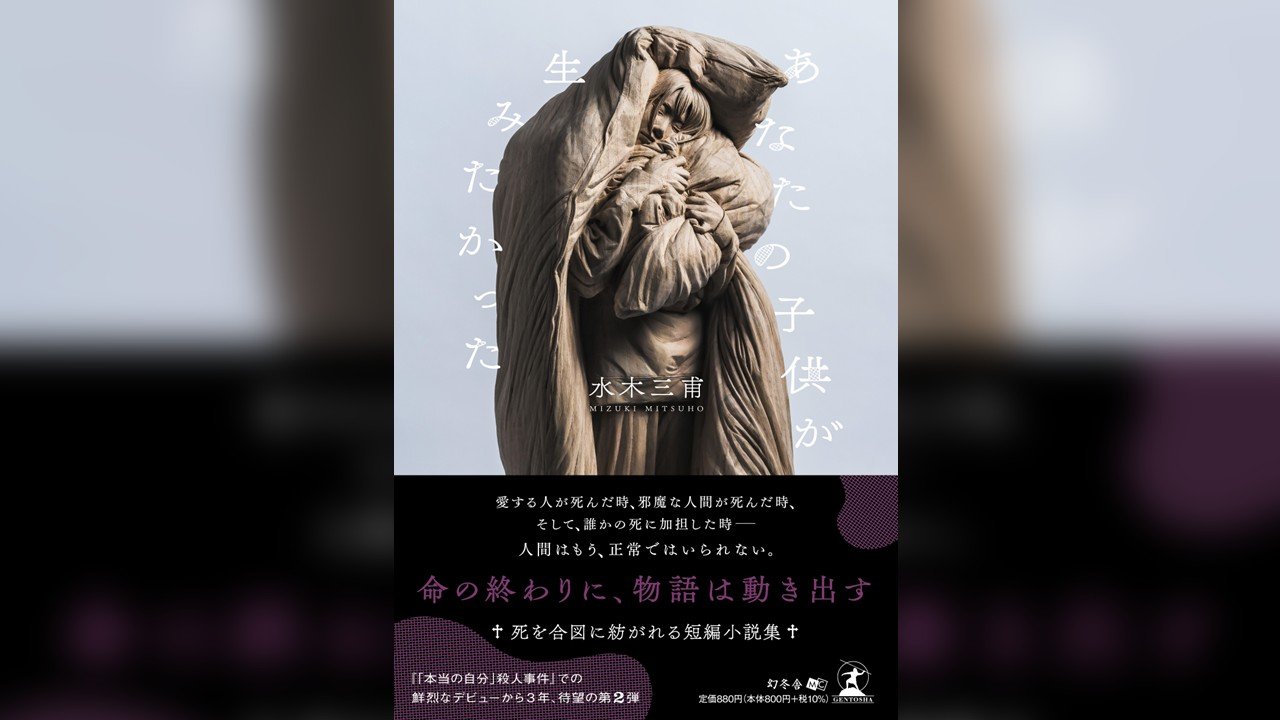

あなたの子供が生みたかった

1

その日、早川美春はいつもより三分早く家を出た。

特に理由はない。いつもの目覚ましが六時に鳴り響く音で目覚め、トイレに入り、シャワーを浴びる。朝食を準備し、茶色に染めた髪にウェーブをかけ、大きな瞳の目元を中心に化粧をする。

朝食後に歯を磨き、バッグの中身を確認する。出掛けに仏壇の夫の写真に向かって「今日も一日私を守ってください」と祈りを捧げる。毎日同じローテーションなのだが、これだけの作業をしていれば、三分くらいは誤差の範囲となる。

そんなわけで、その日、早川美春はいつもより三分早く家を出た。

雲の切れ間から太陽がのぞいている。美春は日傘を開いてバス停へと向かった。

バス停までは徒歩五分かかる。普段はそこから七時五分発の市立病院前行きのバスに乗る。一本前のバスは六時五十五分発なので、三分の誤差はそのままバスの待ち時間に変わるはずだった。

「あれ」

いつものバス停にバスが停まっていた。バスの時間なんてあまりあてにはならないが、朝のこの時間はだいたい時刻表どおりにバスは停留所に到着していた。

美春は慌ててバスに飛び乗った。

少し走っただけで、どっと汗が噴き出す。まだ六月の半ばだというのに、このところ早朝から真夏日の暑さが続いていて、梅雨の始まる気配がまったく見えない。ただ車内は冷房が効きすぎるくらいに冷えていた。美春は体を震わせながら、ハンカチで額の汗を拭った。

車内の座席はすべて埋まっていた。この時間帯で座れないことは今まであまりなかった。仕方なしにつり革に指を引っかけ、車内に目をやる。

座席は十代後半から三十代くらいの男女で占められていた。いつもならば大体同じメンバーが乗っているはずなのに、今日だけは知っている顔がひとつもなかった。

普段と違うのはそれだけではなかった。

携帯電話をのぞいている乗客は一人もいなかった。新聞や本を読んでいる人もいなかったし、居眠りしている人もいなかった。車内はシーンと静まりかえり、乗客たちはみな膝に両手を当て、背筋を伸ばして、ただバスの前方を一心に見ていた。

すべての乗客は青ざめた顔をしていたから、たぶん市立病院へ行くところなのだろう。車内には病人特有の辛気くさい空気が充満している。

“変な病気を移されなければいいけど”

そう思いながら、窓の外を流れていく見慣れた街並みに意識を集中した。

いつものバス停で降り、澱んだ空気を吐き出すために大きく深呼吸した。ミンミンゼミの鳴き声が耳の奥までウァンウァンと響き渡る。止まっていた汗が再び肌を伝う。美春は首筋の汗を拭きながら、発汗作用のある音もこの世界にはあるのだなあと思う。