上毛の山並みの残雪が薄れ、田の麦が一面その青さを増すとさしもの空っ風も影を潜め、北関東の平野に春が到来する。

坂東太郎の流れが奥利根の雪解け水を含んで、河原一面に勢いよく流れ下る頃、厳しかった極寒の日々を振り返り、今年も豊作でありますように、と聖天の森に両の手を合わせて豊作を願うのであった。

境内にはたくさんの桜の老木が立ち並び、名物の空っ風が過ぎ去ると、待ちに待った春の祭りがやって来る。

近在の田畑の周辺では、土筆が顔を出し、タンポポなどの花々が咲き始め、それに合わせて境内の桜のつぼみが日毎に膨らんでゆく。

桜の枝に早々にぼんぼりが飾られ、そこに明かりが灯されると、日没の鐘の音を合図に境内は夜桜見物の人々で賑わう。

そんな人出を目当てに、数軒の夜店も出て、薄紅の春の夕闇はそぞろ歩く夜桜見物の人達を幻想的な影絵の世界へと誘う。

こうして花見の季節が訪れると同時に、恒例の聖天様の春祭りがやって来る。都会とはほど遠い関東平野の一隅、これといった娯楽は何一つない田舎町。

都会の空気など触れた事もない子供達にとって聖天様の祭りこそがすべて。朝起きれば、目の前に広がる田園風景に延々と続く麦の畑。北には、果てしなく続く坂東太郎の長堤。

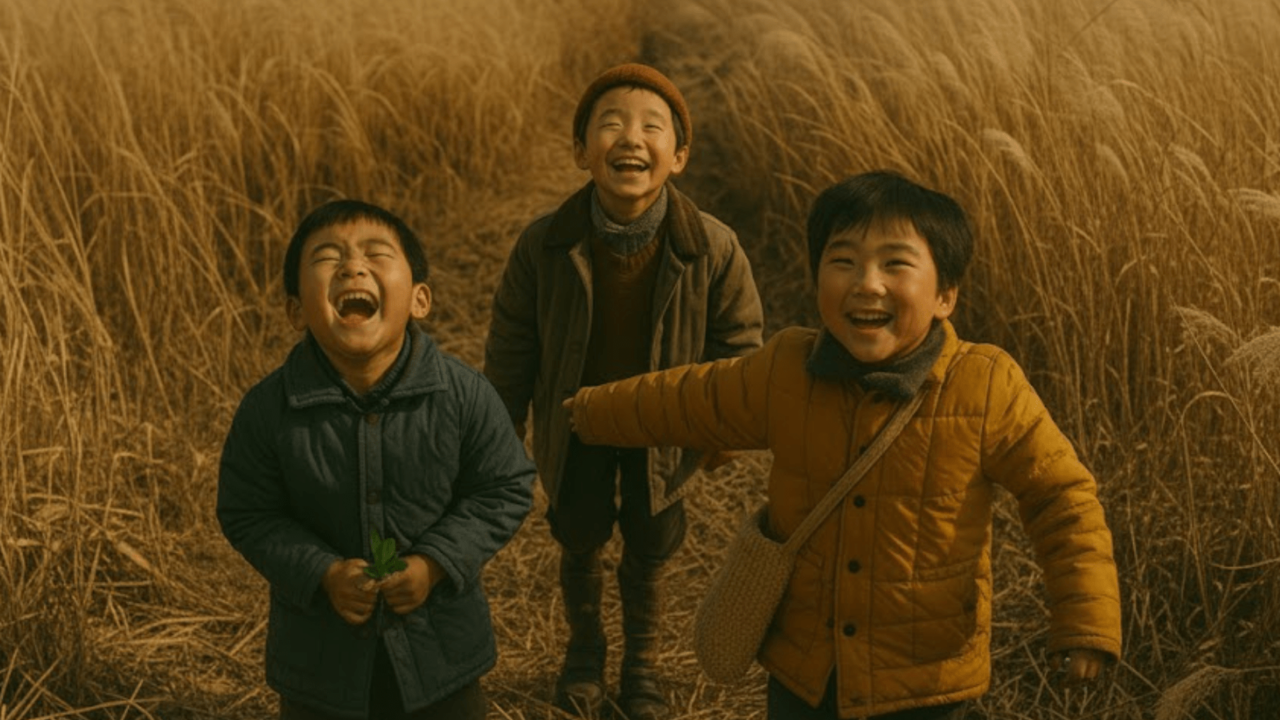

毎日変わる事のない日常の風景。そうした大自然の中で育った子供達にとって、祭りは何よりの楽しみであった。

また、祭りに集まる大勢の人達の服装や持ち物、あるいは会話などを通し、世間を知る唯一の機会でもあった。

待ちに待った祭りの当日、境内ではたくさんの子供達が人ごみの中を揉みくちゃにされながら、ずらりと並んだ出店を覗き込み、露天商の物売りの口上に聞きほれる。