【前回記事を読む】熊谷地方の春を告げる聖天様の大祭と子供たちの記憶──ワラボッチ、夜桜、養蚕の音とともに生きた田園の暮らし

序章 谷川一郎の故郷

聖天様と熊谷地方の暮らし

春、夏、秋、年に数回行われる養蚕。一回目の養蚕が終わると、息つく間もなく、麦の刈り入れ、田起こし、早苗の植え付けなど、この時期の農家はいくら体があっても足りないほど多忙を極める。一年を通して一番忙しい時期だ。

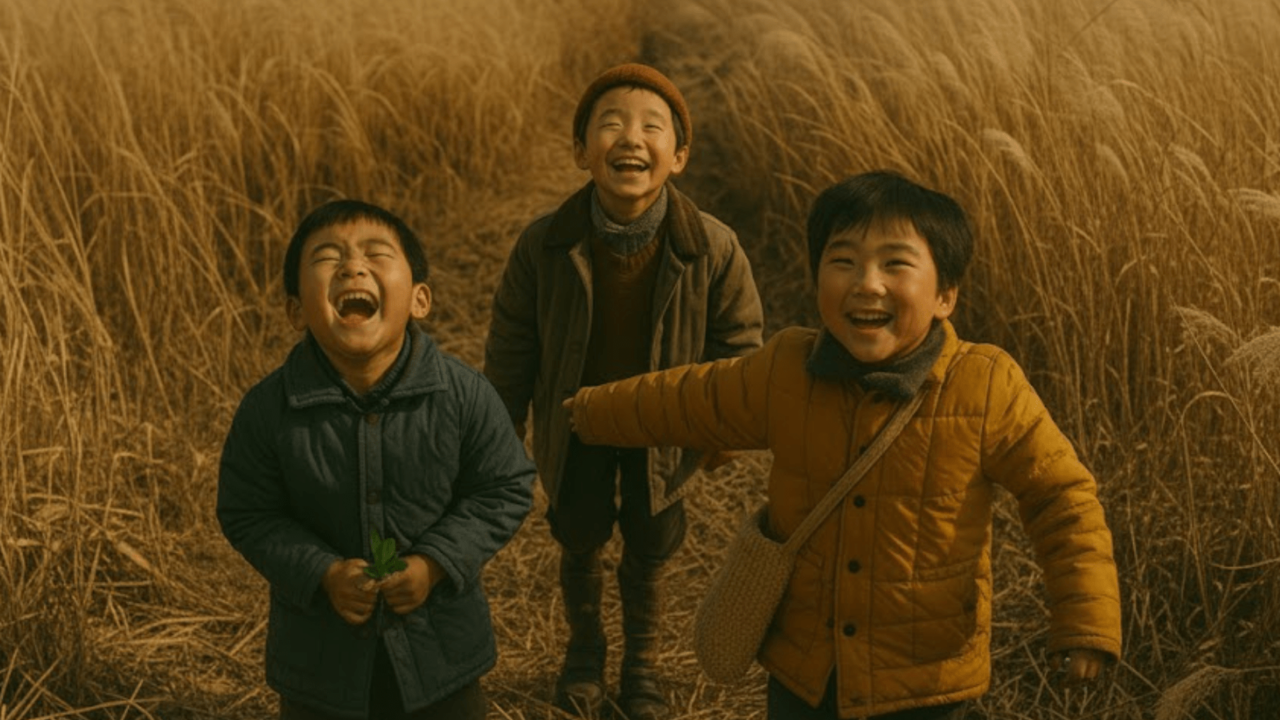

牛や馬を使って行われる、早苗を植え渡す前の整地作業である。代掻きと呼ばれるこの作業が済むと、いずれの農家も田圃に出て、一家総出で早苗を植え渡す。子供や老人達もそれぞれの役割があって、太陽が地平線に沈み、手先が見えなくなるまで夢中で働く。

こうして農民達は、すべての農作業を終えるのに一カ月以上を費やす。その後、農休みと称する3〜4日の休息日を設け、その日ばかりは仕事を休んで、疲れた体を近くの温泉などで癒す。

子供達も、わずかばかりのこづかい銭をもらって、近くの駄菓子屋へと急ぐ。その頃には鬱陶しい梅雨も明けて、遠い南国からの使者である燕が飛び交い、垣根の間に植えられたアジサイの花が一層際立って見える。

山や川は陽光きらめく夏の到来と喜びに沸き立つところだが、一郎の故郷の熊谷は、灼熱の太陽が照りつける、日本一暑いと言われる厳しい夏へと向かう。

麦の刈り入れ、早苗の植え付け等、目の回るような忙しさの農繁期もようやく終わりを告げ、早苗を植え渡した田圃にカエルの鳴き声が響き渡る頃、熊谷地方は本格的な夏の到来となる。農家では息つく暇もなく、田植えが終われば農作業の中で一番過酷と言われる田の草取りが始まる。

真夏の太陽の下、田圃の中を這いずり回り雑草を取る、何とも過酷な作業である。一日中這いずり回るので、腰が痛む。そこに容赦なく太陽が照りつける。朝から田の草取りに精を出す農夫の体を、汗が滝のように流れ落ちる。