【前回記事を読む】埼玉県熊谷市妻沼(めぬま)は郷土の勇将・斎藤別当実盛公のゆかりの地。冬の熊谷地方の子供達の遊び場は「ワラボッチ」で…

序章 谷川一郎の故郷

聖天様と熊谷地方の暮らし

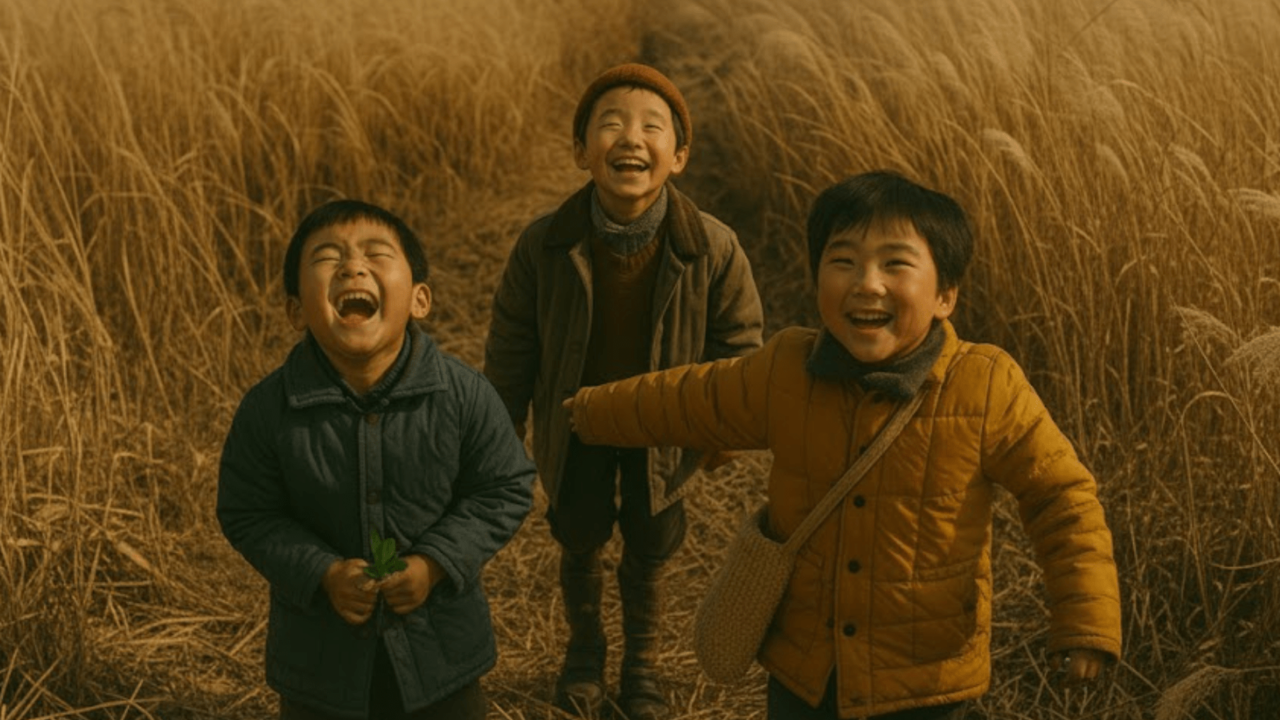

上越の山並みの残雪が薄れゆくと、子供達が指折り数えて待った聖天山の春祭りがやって来る。

この地方の子供達は幼い頃から多かれ少なかれ、聖天様とはなんらかの係わり合いを持って育って来た。

境内を遊び場にして過ごして来た子供達。小学校に入学すると、道路一本隔てた東側に建っている校舎に通学する事になる。

その子達は聖天様の境内を通り抜け、通学路として使用していた。子供達の多くは聖天様が名付け親であり、一月一日の初詣でには両親に手を引かれ、本殿に向かって手を合わせ、今年も無病息災でありますようにとお願いをし、新しい一年が始まってゆく。

新年のだるま市、節分、七五三の祝い、花祭り、そして春の大祭。それが過ぎれば七夕祭り、盆供養、境内の盆踊り。

さらには、町の東方にあたる大杉神社の喧嘩神輿、次々にやって来る祭りや行事。子供達にとっては、待ちに待った季節である。

中でも子供達の最大の楽しみは、聖天様の春と秋の大祭で、その日が来るのを一日千秋の思いで待ち続ける。

空っ風が吹き始める頃には、積み上げられたワラボッチの陰で寒風を避け、春の大祭がやって来るのを待つ。

この地方の農家は、前年の秋に収穫した稲の藁を使って縄を編み、その縄で桑の樹を縛ったり、刈り入れした稲や麦を束ねたりして農作業に活用し、牛や馬など家畜のえさなどにも利用していた。

そのために、脱穀した稲藁はワラボッチにして大切に保管していたのである。昔はカマスや蓆(むしろ)などを織って使用していたようだが、今ではさまざまな用具が開発されて、稲藁は使われなくなってしまった。

当時の農村では、秋の取り入れを終えると、集落の周りにたくさんのワラボッチが作られ、それが子供達にとって風を避ける格好の遊び場となっていた。