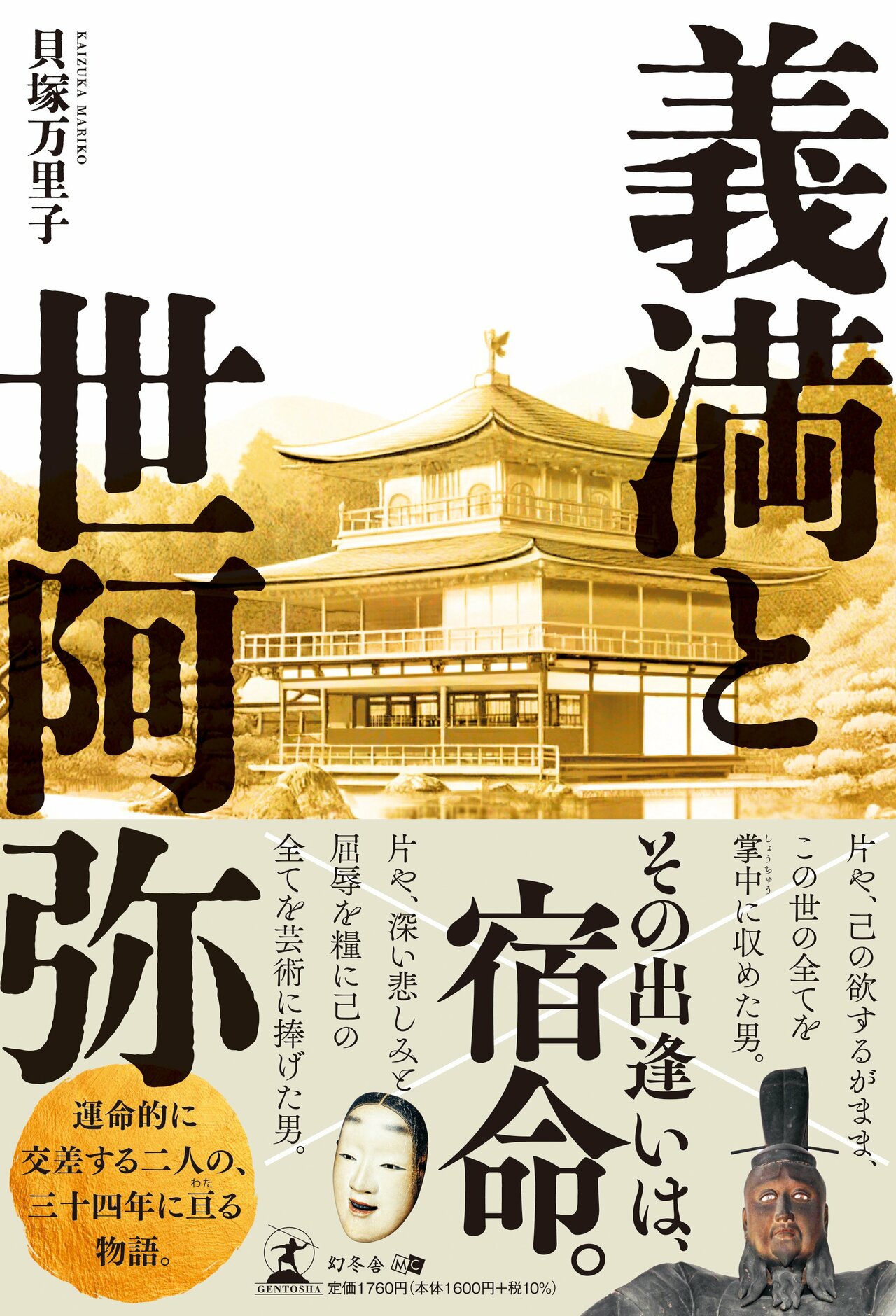

【前回の記事を読む】生きる意味を求める将軍義満の深夜の問い──星空下、義満と世阿弥が語る「前世の記憶」と「この世の意味」

出会い(一三七四年)

一方同年齢の従兄弟後円融天皇には、半年後に男子が出来た。後の後小松(ごこまつ)天皇、母は三条厳子(さんじょうたかこ)である。

その頃には義満は最早後円融天皇と張り合う必要など感じていなかった。お洒落で美男で聡明にして話し上手、しかも気前が良くて真の権力者である義満に、宮廷の全女性の関心が集中していたからである。義満のあだ名は究極の伊達男、光源氏であった。

義満も、女性達をあっと驚かせる様な贈り物を持って彼女らの許(もと)に通うのを最大の楽しみにしていた。

子作りを忘れさせるもう一つの楽しみは、室町通りに建設中の新居であった。仮住まいが出来る様になると早速移り住み、庭園や内装を事細かに指図し始めた。特に花には拘(こだわ)り、多くの貴族邸から目ぼしい名木を取り上げたが、特に名高い「近衛家の糸桜」を神主にお祓い迄させて移植した時には世間が呆れ返った。

しかし、月が眺められる様に周到に配された平安貴族好みの釣り殿や、当時流行りの舞台付きの大きな会所など、新旧文化を巧みに取り入れた贅沢な邸宅の全貌が明らかになるに連れ、万事に煩(うるさ)い京都の公家達でさえ、この青年将軍の趣味の良さ、目の高さには一目置く様になっていった。

やがて四季折々花の絶えない華麗な室町第は、「花の御所」として人々の賞賛の的となる。

同じ頃義満は世阿弥を奈良から呼び寄せ、貴族の宴会や雅楽、花見、紅葉狩り、和歌の会などに同席させる様になった。八月には旧居である三条坊門第で観阿弥の能を鑑賞し、隣に侍(はべ) らせていた世阿弥にこう言った。

「お前がどんなに小賢しい芸を見せても、まだまだ親父殿には敵わないな」

管領細川頼之は、一向に落ち着かない義満の行状に嘆息するばかりだった。