「経験」よりも「教条」が優先された

この時代の 「教条主義」 の横行は凄まじいものでした。

医療の現場においても、実際の観察や経験、あるいは実験の結果から得られた 「事実」 よりも、「聖典」 に記述されていることが絶対視され、ヒポクラテス全集やガレノス全集に記載されている 「教条」 のほうが優先されるのです。

ヒポクラテス学派が提唱し、ガレノスによって大成された「四体液説」が、長年にわたって西欧医学の中核となっていました。

これは人体の基本的な4種の体液(血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁)のバランスが崩れると病気になるとする学説です。

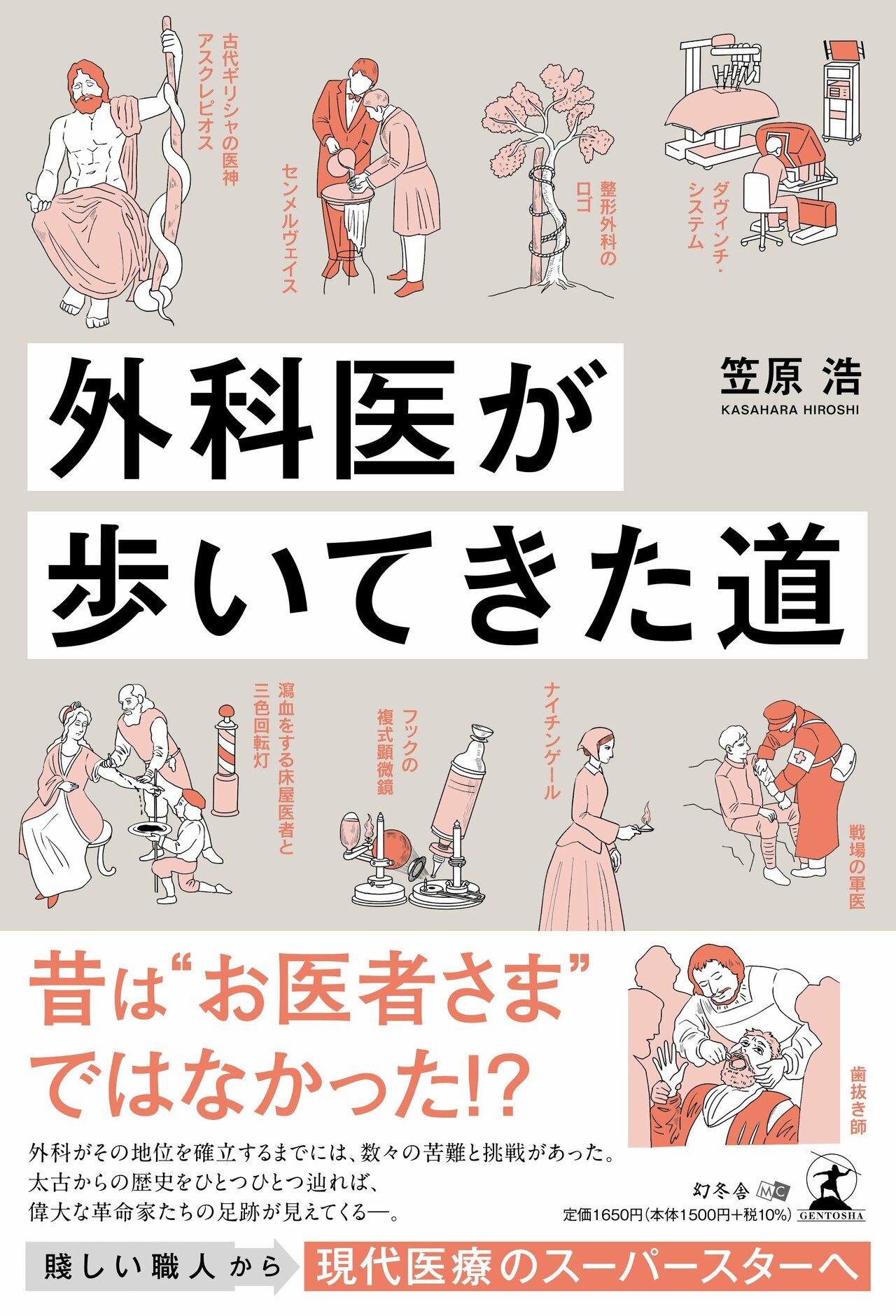

それに基づいて、「瀉血(しゃけつ)」や「過度の下痢や嘔吐の誘発」といった、現代の医学からはナンセンスあるいは有害としか考えられないような「治療法」が盛んに行われていました。

頻繁に行われた「瀉血」

「四体液説」に基づく治療では、万病の原因と考えられた過剰な体液や毒素の排出を図るため、下剤(現代でも「滞留便」の排泄を勧める下剤の広告を見かけますね)、嘔吐剤、発汗剤などがしばしば用いられました。

なかでも皮膚の表在血管を両刃の尖刃刀(せんじんとう)(ランセット)などで穿刺して「悪い血」を抜き取る「瀉血」は最も効果的な治療手段に位置付けられていました。

現代の医学から考えれば唖然とすることですが、中世はもとより、18世紀末に至るまで、欧米の内科医たちにとって瀉血は第一に施されるべき重要で日常的な治療だったのです。

どんな症状を見ても瀉血を指示する医師が多かったと記録されています。

皮膚の表在血管から出てくるのは青黒い静脈血ですから、医師たちは「見ろ、不摂生をしているから血がこんなに黒くなっている」と、無知な患者を脅かしていたのでしょう。

「悪い血を抜く」ということで、ヒル(ミミズに似た吸血動物)を皮膚に吸い付かせて吸血させる治療は、実はわが国でも近年までは盛んに行われていました。

当然ですが、ある程度以上の量の血液を抜くことは危険です。患者が貧血状態になれば元気がなくなり、抵抗力も低下します。

ときには生命も失いかねません。例えば、米国初代大統領ジョージ・ワシントンが1799年に死んだのは、医師による大量の瀉血が直接原因でした。