【前回の記事を読む】多面・多臂・多足の恐ろしい形相…密教特有の仏である明王。それは講堂の仏像群の中で異彩を放つ。

京都Ⅰ編

当尾の里を歩く 2018年11月5日(月)

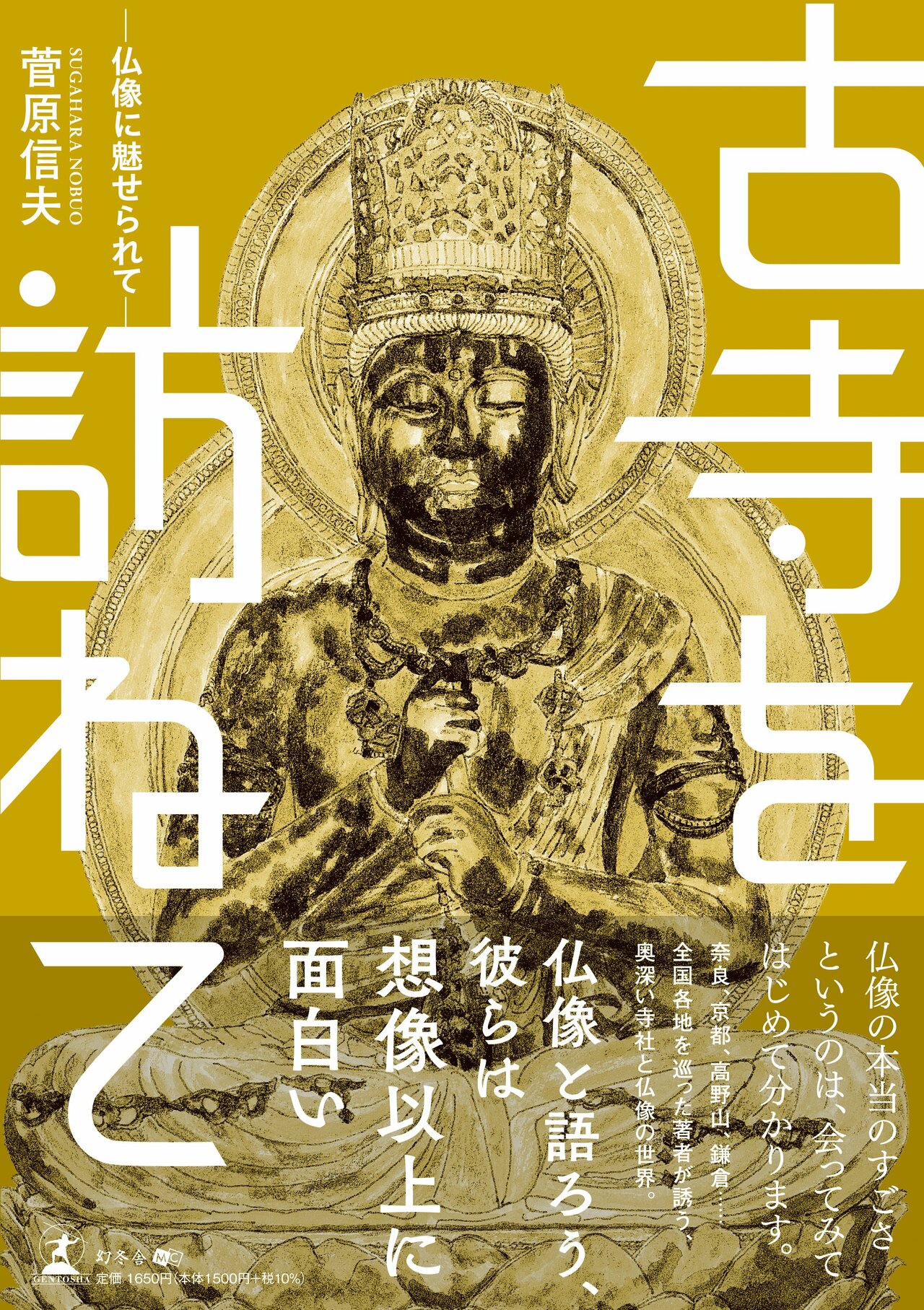

浄瑠璃(じょうるり)寺

五木寛之は著書『百寺巡礼 第三巻 京都Ⅰ』(講談社文庫,2008年)で、

〈人びとにいのちを与えて現世に送りだす浄瑠璃浄土と、死んだあとの魂を迎えいれる極楽浄土が、池をはさんで此岸(しがん)と彼岸(ひがん)として向きあっているのが、この浄瑠璃寺なのである〉と記す。

平安時代後期、世の中には末法(まっぽう)思想が広がっていた。人々はそれを怖れ、せめて極楽往生を願おうと浄土信仰にすがり、阿弥陀如来を祀った。ここの九体阿弥陀仏が造られたのもその頃である。

当時、「九品往生(くほんおうじょう)」という思想が信じられていて、人々は往生の際、生前の信仰心や功徳(くどく)によって九段階に振り分けられ、その段階に応じて阿弥陀仏が九通りの方法で極楽浄土へお迎えに来るとされた。

三重塔の石段を上がる。薬師如来は秘仏で公開されていない。特別に拝観した五木寛之は前出の著書で、〈威圧的ではなく、しかも薬師如来像によく見られる大きな肉厚の像でもなく、すんなりとやさしい像だ。薬壺(やっこ)をのせた左手や掲(かか)げた右手の指先の表情には、なんともいえない繊細な感じが漂(ただよ)っている〉と記している。