私はこれまで、組合活動や教頭会・校長会などで、何度も改革改善を呼びかけてきました。問題にしてきたのは、少人数教育や専科教師の配置、部活動の負担、働き方改革、市町村ごとの教育条件の格差、力関係や情実に支配される教育の改革など多岐にわたります。

しかし、それらは現場にいる教員や校長が議論してもどうにもならない問題です。また、残念ながら、日本の教育界には、問題解決の基盤となる教育を成り立たせることを阻む空気が淀んでいます。

人事が不透明で権力や情実が介入しやすく、「行政が上で、現場が下」と行政も現場も思っているため、おかしいことを「おかしい」と言えない「長いものには巻かれろ主義」が蔓延(はびこ)っているのです。

空気を読みすぎてなにも言わない校長や教師が多く、仲間うちで語る不平不満を公然と語ろうとはしません。正しいか間違っているか、公正か公平かより、自分にとって損か得かを計算して自分の立ち位置を決める人物も少なくありません。

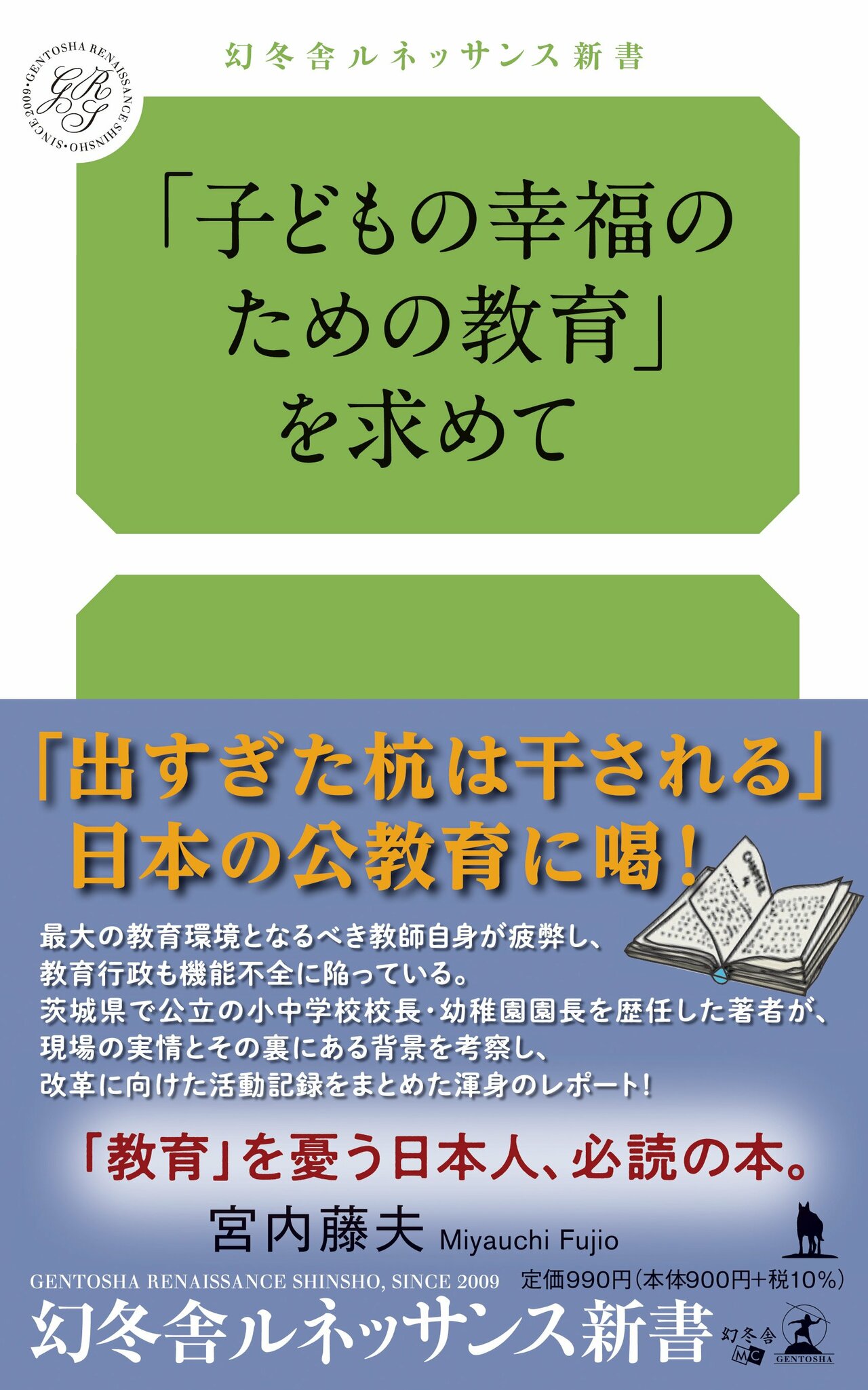

おかしいことを「おかしい」という人が、「おかしい人」扱いされるのが現状です。「出る杭は打たれる」「出る杭は打たれるが、出すぎた杭は打たれない」「出すぎた杭は抜かれる」などと言われたりしますが、「出すぎた杭は干される」のが公務員の世界の現実なのです。

お陰で、私もずいぶんと干されたものでした。言われるだけの最低限の仕事をしながら、改革改善を進めようとしない周囲に業を煮やして改革を呼びかけたりすると、上から干される。

よけいなことは言わずに、上の言うことに従順に従うことだけが求められる──上手なやり方があったのかもしれませんが、私にはできませんでした。

このようなことから、私が訴えた改革や改善は一向に進みませんでした。それどころか、今は教員不足や志願者減少などの問題が加わり、「子どもの幸福のための教育」は、さらに遠ざかっているのです。