柴門ふみは『ぶつぞう入門』の中で、立体曼荼羅を〈ポップアップ絵本のようなもの〉と称し、〈今にも動き出しそうな四天王達――目をむき口を開き高くかざした右腕は今にも剣を振り下ろしそうだ――これって胸ワクワクする絵本みたいじゃありませんか。しかも立体〉と書く。

さらに〈平安の昔から、ファイナルファンタジーに熱狂する平成の現代まで、民衆は冒険活劇が大好きなのだ。ストーリーを喚起する明王、四天王、天部衆がいなければ、仏教は果たしてここまで民衆の心にくいこんだであろうか〉と、彼女の感性と筆力は冴(さ)えている。

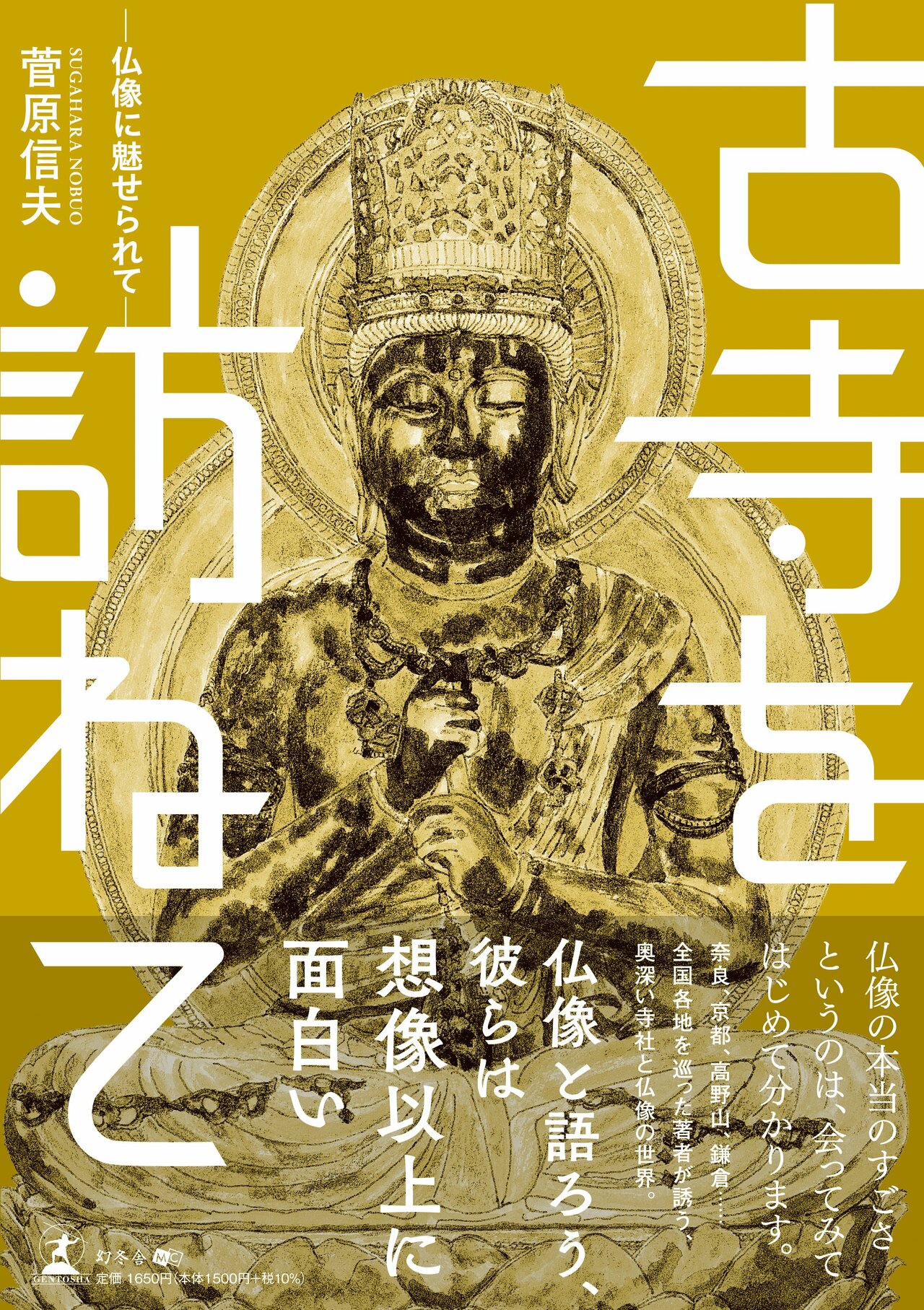

私は如来や菩薩より明王や天部(てんぶ)にどうしても目が行く。それは講堂の仏像群の中で異彩(いさい)を放っているからだろう。明王は密教特有の仏で多面・多臂(たひ)・多足の恐ろしい形相(ぎょうそう)をしているものが多い。

明王の中で最も広く信仰されているのは「お不動さん」こと不動明王であろう。東寺の不動明王も燃え盛る炎を背に、眉を吊り上げ、歯を剥(む)き出し、睨んでいる。東寺は今回の京都の旅の最後である。閉門までここにいることにする。

金堂、講堂、五重塔が建つ境内は拝観券を見せれば出入りは自由である。いったん外に出て、食堂(じきどう)に立ち寄る。食堂には焼けて炭化した四天王が安置されている。像高は3メートルを超える平安時代のもので、昭和の初めに火災に遭ったという。

閉門が迫る中、金堂に戻って薬師如来を正面にして座り、しばらくじっと拝む。閉門前の金堂は参拝者が少なく静かである。次に講堂に入る。講堂も参拝者はほとんどいない。ぐるりと21体の仏像を一つひとつ拝み、講堂の戸締りがされていく中、大日如来を正面にしてじっと座っていた。

閉門のアナウンスが流れる中、東寺を後にし、徒歩で京都駅に向かい、帰路に就く。

私は東寺の金堂も講堂も、ここまでじっくり拝観したのは初めてである。

講堂の立体曼荼羅の仏像群は、平安時代の人々が感じた驚きや畏おそれは今も色褪(あ)せないのだが、私には密教の世界観は難しくてよく分からなかった。むしろ、金堂の本尊薬師三尊により強く心を動かされた。なぜだろう。それはおそらく、東大寺の大仏を思わせるほど、見上げるばかりの薬師如来の大きさに驚くとともに畏敬(いけい)の念を抱いたからであろう。

小田原に向かう新幹線の中で、私はそう思った。