【前回の記事を読む】陣痛で叫ぶ私の横で、夫は涙を流していた。痛みの中で、私は「この人、いい人だなあ」と改めて感じていた。

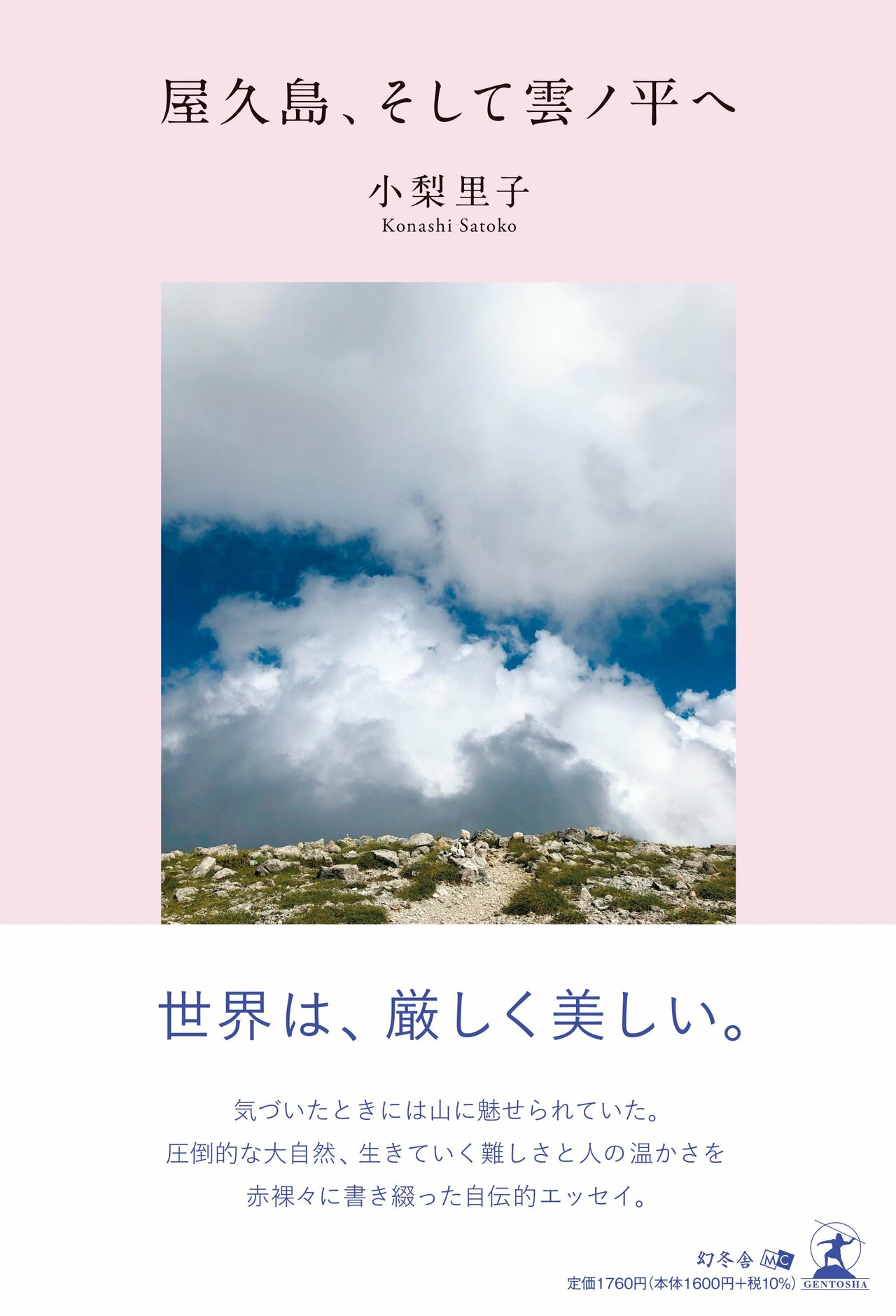

結婚、そして屋久島へ

一度、山桜が咲く頃に行ったが、その時はなんだか夢を見ているような幽玄、夢幻の世界だった。あとからきたベテランのおじさんたちが言っていた。

「あちこち行ったけど、ここが一番だなあ」

屋久島は、里巡りも楽しい。点在する集落にはそれぞれ個性がある。昔は、隣の集落に行くのに船でないと行けなかったなんて、なんとロマンを感じる話だろう。屋久杉の伐採の歴史や、岳参りの歴史を資料館で調べるのも面白かった。

霧で煙る林道も神秘的で素晴らしく、一度屋久杉ランドから紀元杉まで一人徒歩で行ったこともある。霧に包まれた森からヤクザルの威嚇の声が響いた時は、心臓がどきどきした。

しかし、島の細かい道や川を探ろうとまだまだ動き回るつもりだったある日、二人目の子どもを妊娠していることが分かった。想定外のことに、首をかしげながらもしばらくはおとなしくするしかなかった。

そして、次男が誕生したのをきっかけに私は度々母を屋久島に呼び寄せ、子育てのサポートをしてもらった。合間合間で島のあちこちも観光してもらうと、母はおおいに喜んだ。

それもそうだ。おそらく、父と結婚して以来、旅行などほとんどしたことがなかったのだから。私は母が旅ができていること自体が嬉しくて、いろいろなところに案内した。

しかし、母が帰ってしまうと育児は自分で頑張らないといけない。もともと子どもの相手があまり得意ではない私は、とにかくママ友をたくさん作ろう作戦に出た。

だいたい五人くらいの親しいママ友を作って、毎日誰かのところに出かけるのだ。会うところはどこでもいい。

育児の苦しさは、一人でそれを請け負うこと、他の大人と話せないことにある。五人いれば、日替わりで電話すれば誰か一人くらいは受け入れてくれる。

もちろん全員に振られるときは大人しく家で過ごしたが、家でじっとしているのが苦手な私は、子育てサロンや、ミュージアムなど、子どもと行けそうなところはどんどん行くようにした。

そうして、次男も一歳半を迎えた頃。長男も通っていた幼稚園のちびっこクラスが一歳半から入れることを知った私は、次男をさっさと預けた。

兄が同じ幼稚園だったこともあり、次男はなんの抵抗もなく、あっさりと笑いながら幼稚園バスに乗った。

屋久島の第二ステージの始まりである。