【前回の記事を読む】社会と自分について考える二つの作品。小さい頃は万引きをやって粋がっていた。そんな少年が気が付いた大切なこととは―

第二章 日常を生きぬく事 くじけそうな時は

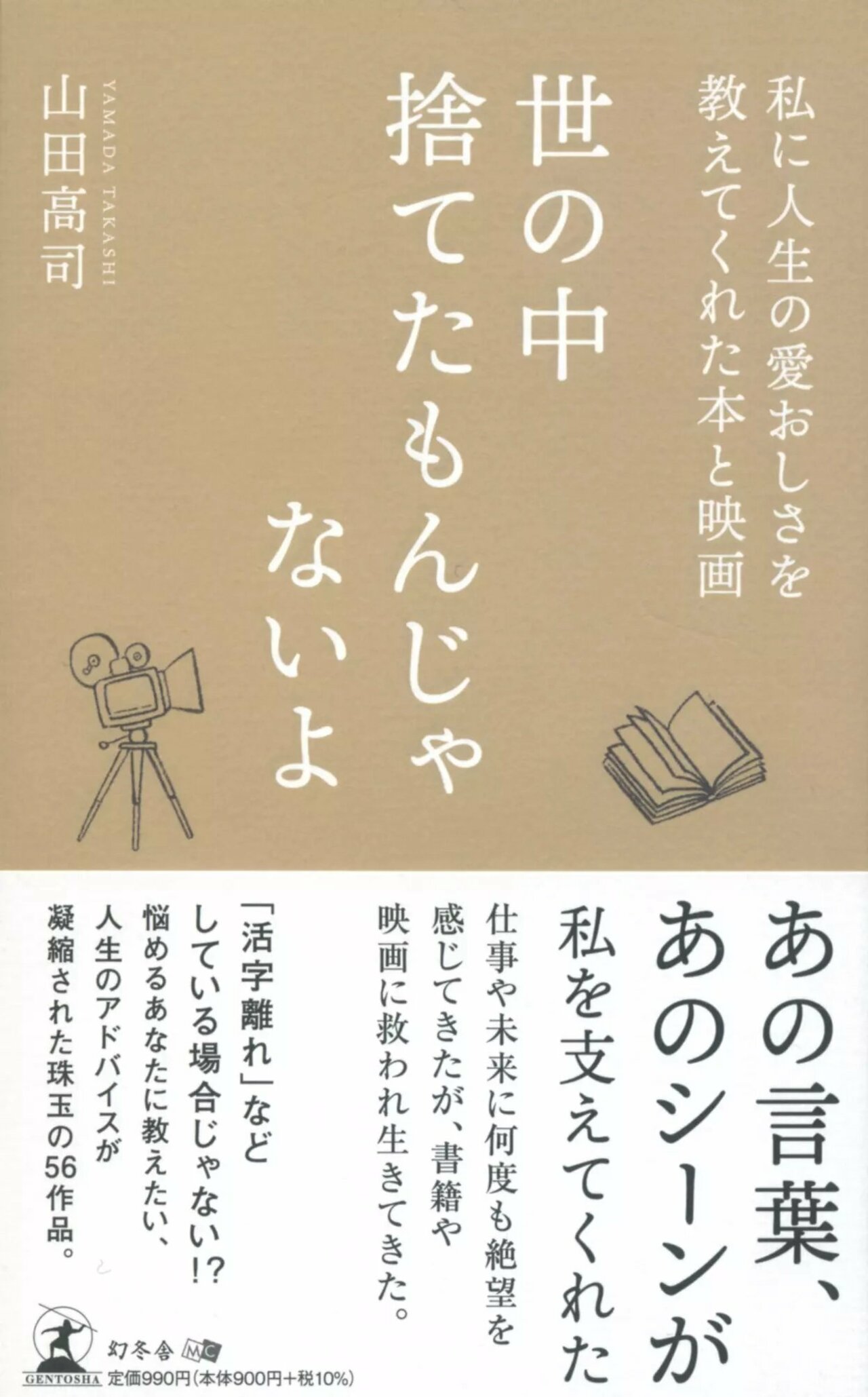

『漁港の肉子ちゃん』西加奈子 幻冬舎 二〇一一年

ありのままでも素敵で素晴らしい

自意識とありのままの姿との拮抗、それがこの小説のキモであると、日野淳さん(ライター/口笛書店 代表、当時は幻冬舎の編集者)が巻末の解説に書いていた。私もそう思う。思春期の喜久子ちゃんは延々とその事について自分自身では意識はしていないけれど翻弄されている。

小学五年生の彼女はクラスのなかで昼休みにバスケットボールをする。そのチーム分けをする方法にこだわり、親友のマリアちゃんとの間に溝ができてしまう。もっともマリアちゃんと確執のある金本さんとも距離がある。どちらかに迎合してしまえば何も悩むことは無いのであるが。

自分のお母さんであるあだ名が「肉子ちゃん」こと菊子さんの生き方や振る舞いにはいつも嫌悪感をいだいている。その娘である可愛くてスリムで自分の生き方を持っていて一人孤高を保っている喜久子こと「キクりん」はカッコいいのだ。でも、彼女は自分のなかではいつも峻巡しているのである。

自意識としての自分の生き方、ありのままを迎合して生きる肉子ちゃん、この差異と反発、それがこの小説が投げかけている大きなテーマなのである。

「何言っているのかさっぱりわからない」と仰る方はぜひともこの小説を読んでほしい。少し人生観が変わるかも?

私はこの小説を読んで、どんな逆境も受け入れ、たとえ男に騙されて多額の借金を押し付けられても、それすら凌いで行く肉子ちゃん。関係がそれほど濃くもない、ほとんど会った事もないであろうお茶屋の奥さんが死んでも大声で泣ける肉子ちゃん。不細工で見苦しく、カッコ悪い彼女は実は神様ではないかと思ったりする。