旅物語――旅に学ぶ (国内編)

小さな旅―① 今回も新たな知見あり

ここは学生時代に京都の叔母に連れられて見て回りました。

叔母は石川の寺の出身、京都の理科系教員を務めていた叔父と結婚。とても仏教のことは博学でした。しかし当時私はあまり関心がありませんでした。丹念な道案内をしてくれた叔母には失礼ですがほとんど記憶にありません。

今回初めて叡山の伽藍を車で回りつつ、つくづくと眺めました。広い。東塔・西塔・横川(よかわ)の3地区に跨っています。それぞれの山や谷がそれなりに広いのです。東塔(三塔十六谷) はその中心で総本堂の根本中堂や大講堂があります。

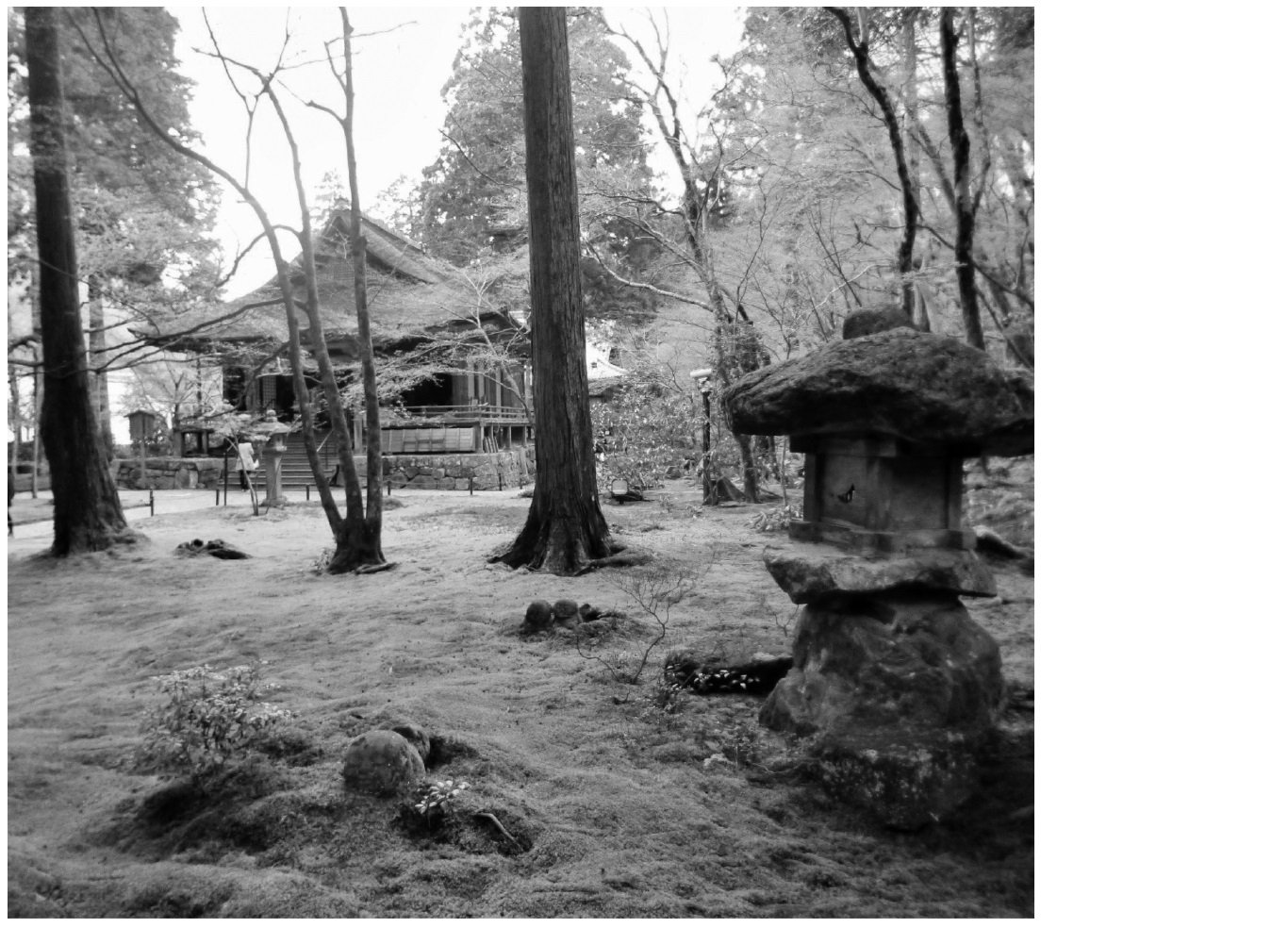

横川中堂に行く途中元黒谷に立ち寄りました。ここで静かに一人堂守りをする若き住職に出会いました。

元黒谷・青龍寺、今なお薄暗き谷の中腹、浄土宗開祖法然上人の若き日の修行寺で門の側にその像が建てられており、左は真盛上人童子像が立っていました。

叡山は標高わずか800メートル余ですが、また違った深山の趣があります。今日は特に雨上がりで濃霧が立ち込めています。琵琶湖は遥か雲の下。横川中堂まで足を運べばもう人の気配も少なくなります。

観光客も多く車で移動する今でも冷気がひやりとして身が引き締まります。ましてや不便な当時の修行の様が目に浮かびます(凄い。ゾクッとする)。

法然や親鸞、日蓮、栄西や道元など鎌倉仏教からの始祖の学びはこの叡山です。

南都仏教に対峙しつつ、さらにこの叡山の天台や高野真言とも別れたそれぞれの宗派の開祖はどんな気持ちで修行を積んだのでしょうか。今延暦寺は千二百五十年祭を迎えるといいます。「一隅を照らす」が比叡山の国宝であり祈りです。

国宝とは何か。一方で織田信長の叡山焼き討ちの時代を回顧しました。その時代での仏教権威、や象徴が如何に覇権を握っていたかとの感覚がよみがえりました。

叡山を下り大原三千院へ。観光客沢山。ここも外国の人、人の波です。立派な庭。やはり人が良いというところは一度訪ねてみなければならぬものと実感しました。

今回は約620キロあまりの「小さな旅」でした。

記忘庵日誌 2015・4・10