私たちが興味を持ち始めた動機は、

(一) 垣内が日本のかなり弘い区域にわたって、分布している事実または少なくともその跡痕(こんせき)であるにもかかわらず、これに気づいている人はまだ少なく、今までに発表せられた二三の研究、たとえば小川、中山、野村氏等のそれは、ただある一方だけの現象を説明しようとしたに過ぎぬゆえに、推定がやや不安なるを免れなかった。今幸いに民間伝承の会の、各地の同志の協力が得られたならば、新たなる資料がおいおいに出現して、比較が可能になり、よほど確実に近い事が言えるようになるであろうということが一つである。

(二) 次には中世以前の垣内については、やや豊富に過ぐというほどの古文書の資料が伝わっていて、現在はまだ整理と綜合が進んではおらぬらしい。それを民俗学の手で成し遂げるまでは望みがたいが、少なくとも当代にもなお跡を引いている不審であることを明らかにしたならば、自然に文書史学の興味を刺戟することにもなって、双方から歩み寄って、この一つの未墾地を開拓することになろうと思った。

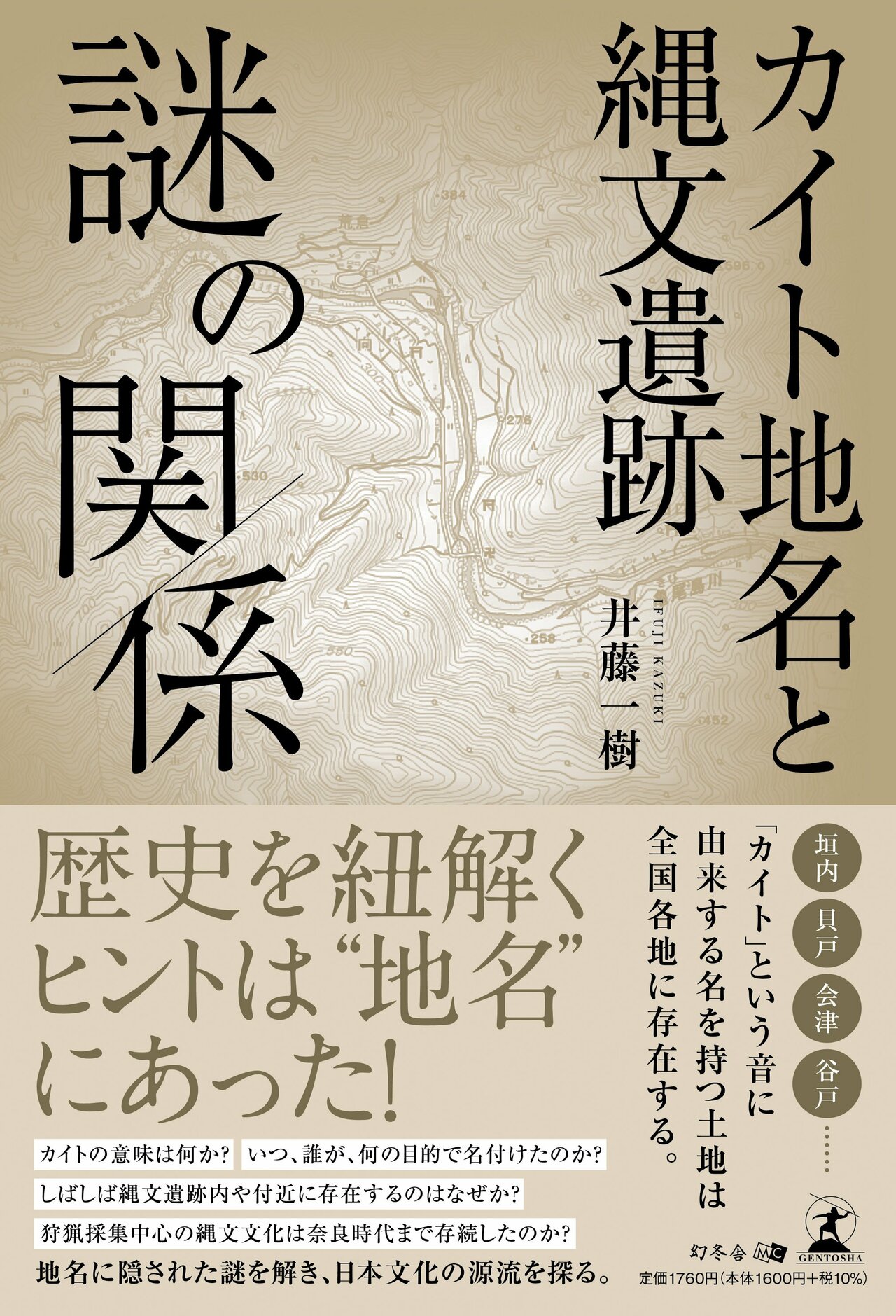

柳田は、カイト=垣内と記し、それが特定の一ヶ所を表す地名ではなく、日本の広い地域に現存、または痕跡という形で分布していること、これに気付いている人は少ないこと、カイトに関する中世以前の資料は豊富にあること等を語っています。

そして、私が知る限り、全国に分布するカイト地名は、それらに共通する性格を有する区域名であろうということ以外は、解明されていないのです。

おそらく中世以前から存在したカイトは、市町村名には皆無に等しく、大字(おおあざ)名にもわずかにあるだけですから、よほど地名に関心がある人以外がそれと気付くことはほとんどありません。たまにバス停、信号、橋の銘板、遺跡名、土地の登記簿謄本等で目にすることはありますが、漢字表記がさまざまで記憶に残ることはほとんどありません。

それは一ヶ所のカイト地名の面積が約一~三ヘクタールと狭いことと関係があります。したがって小字(こあざ)名だけに存在します。この面積はほぼ全国一律ですから、小字名にしか採用されなかったのです。

このように一つのカイトの面積が全国ほぼ一律であることは、カイト地名の由来を考える上でたいへん重要なことであります。カイトは地形的に明確な共通性があり、山麓・台地、丘陵の周縁部、山間の河岸段丘、扇状地等の小平地、すなわち地方の村々に存在し、現在人口の多い都市部、広い耕地の広がる洪積・沖積平野、人の住んでいない山地にはほとんどありません。多くの地名研究者もこのことには気が付いていました。