西ローマ帝国滅亡~北方勢力の支配

西ローマ帝国滅亡後(476年)、ゲルマン民族の一つであるランゴバルド族は、北イタリアにランゴバルド王国を建国(568年)。

この王国はその後イタリアの東側(アドリア海側)を領有していた東ローマ帝国の影響を排除し、南イタリアにも支配を拡大していく。その結果、南北をランゴバルド族に挟まれたローマ教皇は、徐々に北方のフランク王国を頼るようになる。

フランク王国ピピン3世は、ランゴバルド王国を攻撃、奪った中部イタリアの土地を教皇に寄進した(756年)。この「ピピンの寄進」による土地が後の教皇領の基盤である。そして約20年後、フランク王国カール大帝はランゴバルド王国を滅ぼした(774年)。

カール大帝の死後、フランク王国は分裂し、ローマ以北のイタリア半島は、ローマを中心とする教皇勢力とドイツから南下する勢力との争いに巻き込まれることとなる。更に10世紀には、ティレニア海側からも北方ヴァイキングが進入する。この戦乱の時期、城の建設が各地で進み、封建的主従関係による支配が広がった。

都市共同体の形成

11世紀以降、経済的には「中世農業革命」といわれる農業技術発達の結果、穀物収穫率は大幅に上昇し、村落共同体の形成、牧畜、商品作物の生産が進んだ。

また宗教的には「紀元1000年の終末」が無事に過ぎたことや「カノッサの屈辱」(1077年)を引き起こしたローマ教皇グレゴリウス7世による改革もあり、封建貴族や騎士層、民衆の信仰心が昂揚し「十字軍運動」へと繋がっていく。

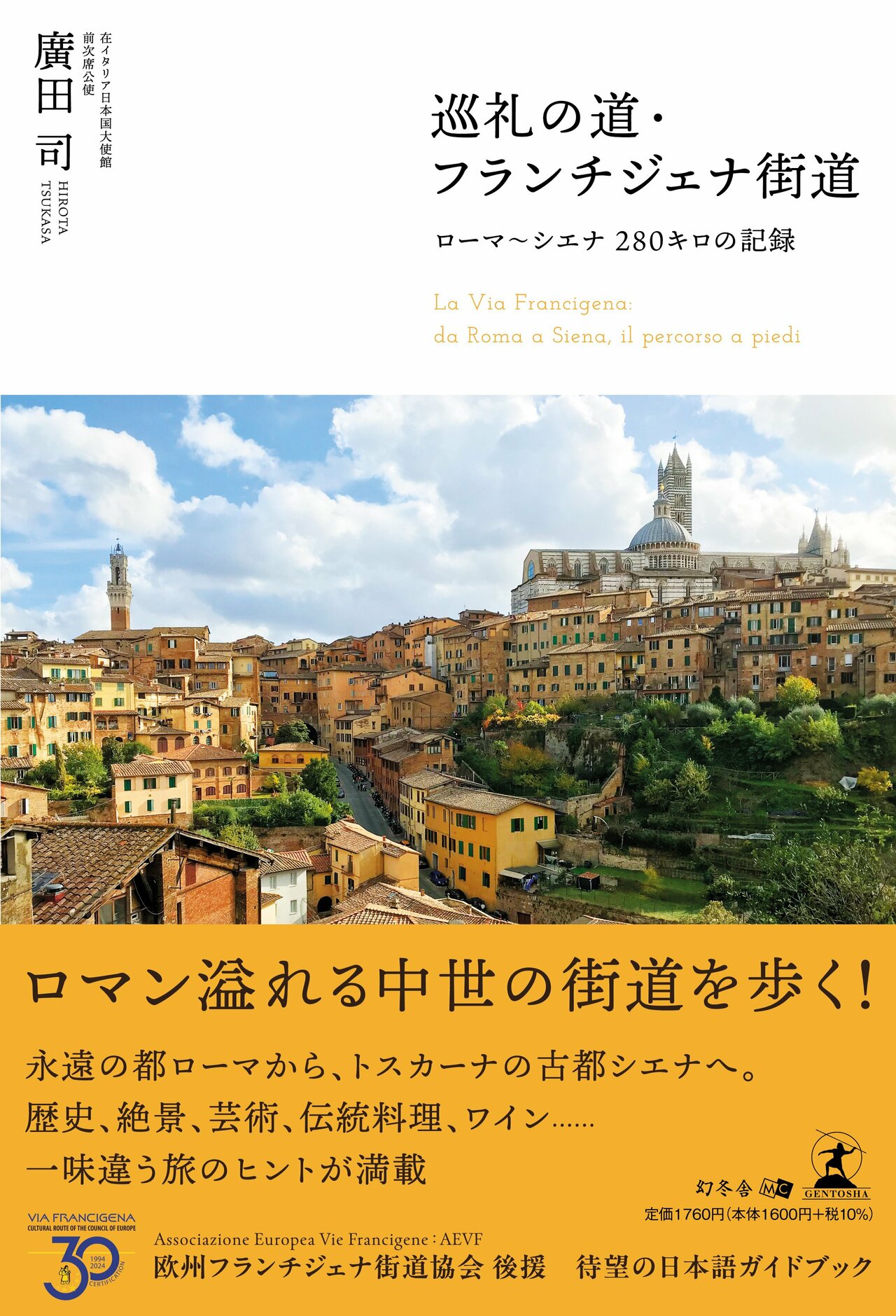

こうした状況を背景に、フランチジェナ街道沿いには、古代ローマ時代の都市を基にした都市共同体が成立し、中には自治権を獲得する都市も出てきた。南北ヨーロッパ間の商品取引も進み、13世紀にはフランシスコ会やドミニコ会といった托鉢修道会も各都市で活発に活動した。

政治的には、特に教皇の権威が高まった11世紀末から13世紀までの間、北の神聖ローマ皇帝と南のローマ教皇がしばしば対立し、街道沿いの各都市もその争いの中に巻き込まれることとなる。

【前回の記事を読む】【協会公認ガイドブック】フランチジェナ街道は、ローマ・バチカンを目指す約1700kmの巡礼路。実際に歩いた筆者が日本語で解説!

【イチオシ記事】喧嘩を売った相手は、本物のヤンキーだった。それでも、メンツを保つために逃げ出すことなんてできない。そう思い前を見た瞬間...