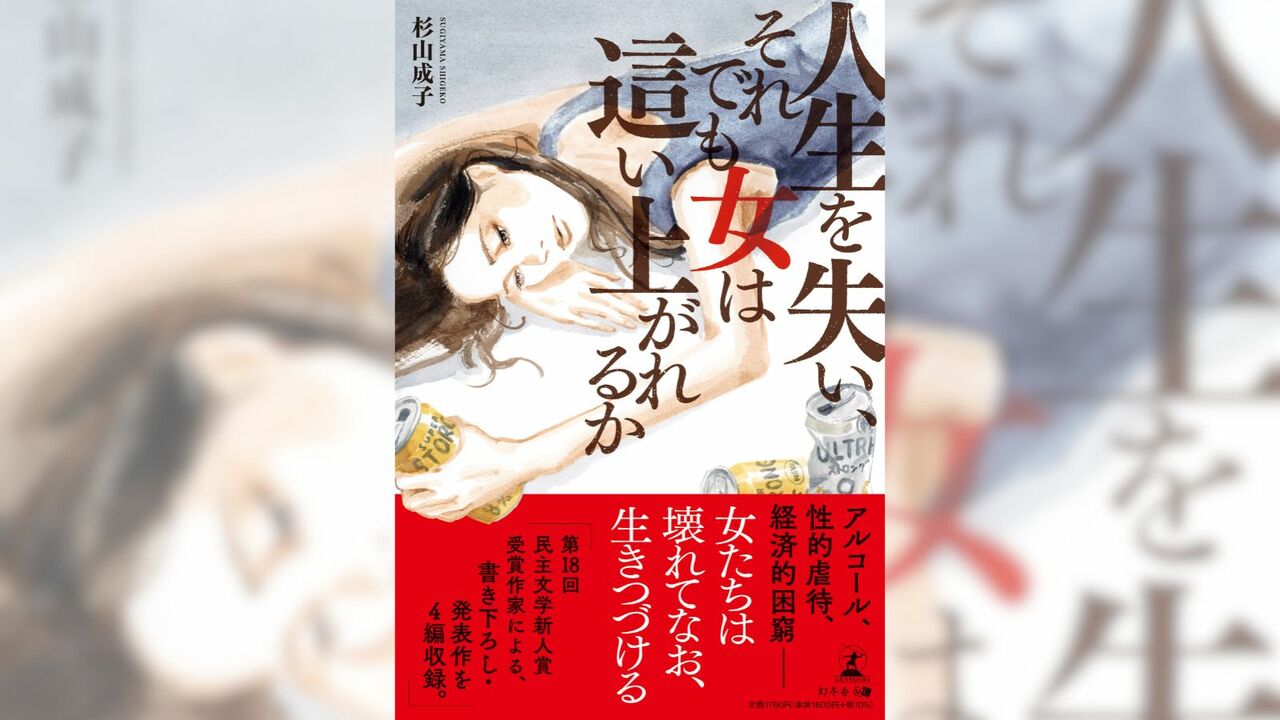

人生を失い、それでも女は這い上がれるか

潮の香りがする。海沿いに建つ千里浜病院。正式名称を「国立病院機構 千里浜医療センター」という。アルコール依存症専門病院として老舗的存在だ。

「千里浜に入ったらおしまいだな」。人生を失った者たちの巣窟である。

恵子 その一

二〇〇四年秋、恵子はこの病院の入り口に立った。夫の浩に連れてこられたのである。酒でむくんだ顔、頼りない足どり。終着点なのか、出発点なのか。恵子はもうここしか来るところがなかった。浩に腕をつかまれて、どうにか立っていた。

一カ月近く、恵子はいつも布団の中。寝たままビールを、普通に飲むと吐くのですするように飲んでいた。時々、トイレで用を足すか、吐く。といっても、嘔吐物の中身はなく、液体である。仕事は無断欠勤。浩が部長に会いに行ってくれ、事情は伝えてあるので、出勤しなくても職場から連絡が来ることはない。

元来、恵子は飲めないタチである。両親もまったくお酒は飲まず、育った家にはアルコールはいっさい置いていなかった。大学に入り、コンパで口にしたのが初めてで、少し飲んだだけで顔が赤くなり、クラクラしてくるので、自分はお酒が弱いのだとわかり、ほとんど飲まずに過ごした。

最初は、浩にお酒を教えられた。浩は恵子とは逆に、夕飯は晩酌で始まる家庭で育ち、お酒が好きで強かった。恵子と、二歳年上の浩は、共通の友人の紹介で出会い、交際が始まった。

デートで一緒に食事するとき、ソフトドリンクを注文しようとする恵子に、浩は「そんな野暮なこといわないで、最初くらいつき合ってよ」といった。それでもグラスに注がれたビールを飲み干すことはできなかった。浩につき合って飲んでいるうちにグラス一杯をどうにか飲めるようになったのである。

恵子は四〇歳のときにうつを発症した。症状は微熱とだるさで、最初はうつだなどとは想像すらせず、内科でさまざまな検査をして、何の病気も見つからず、医師は首をかしげるばかりだった。とりあえず二週間の休養を要すとの診断書を渡され、軽い精神安定剤も処方された。

この休暇で恵子はかなり元気をとり戻した、ように思えた。が、微熱は下がらなかった。半年もすると、微熱は最高で三七・八度と、もはや微熱の範囲を超え、だるさは以前以上にひどくなっていた。同じ医師に相談に行き、精神科の受診を勧められた。「精神科!?」。

恵子は自尊心をひどく傷つけられた。いつも前向きで気丈、〝嵐よ、私に吹け!〟がモットーの自分が精神疾患を病むなど考えられなかった。