【前回の記事を読む】また朝帰りで、スーツのままソファで寝ていた夫。酒臭いまま起きてきて「パパの分ある? …ないよな。カップ麺でも食うか」と…

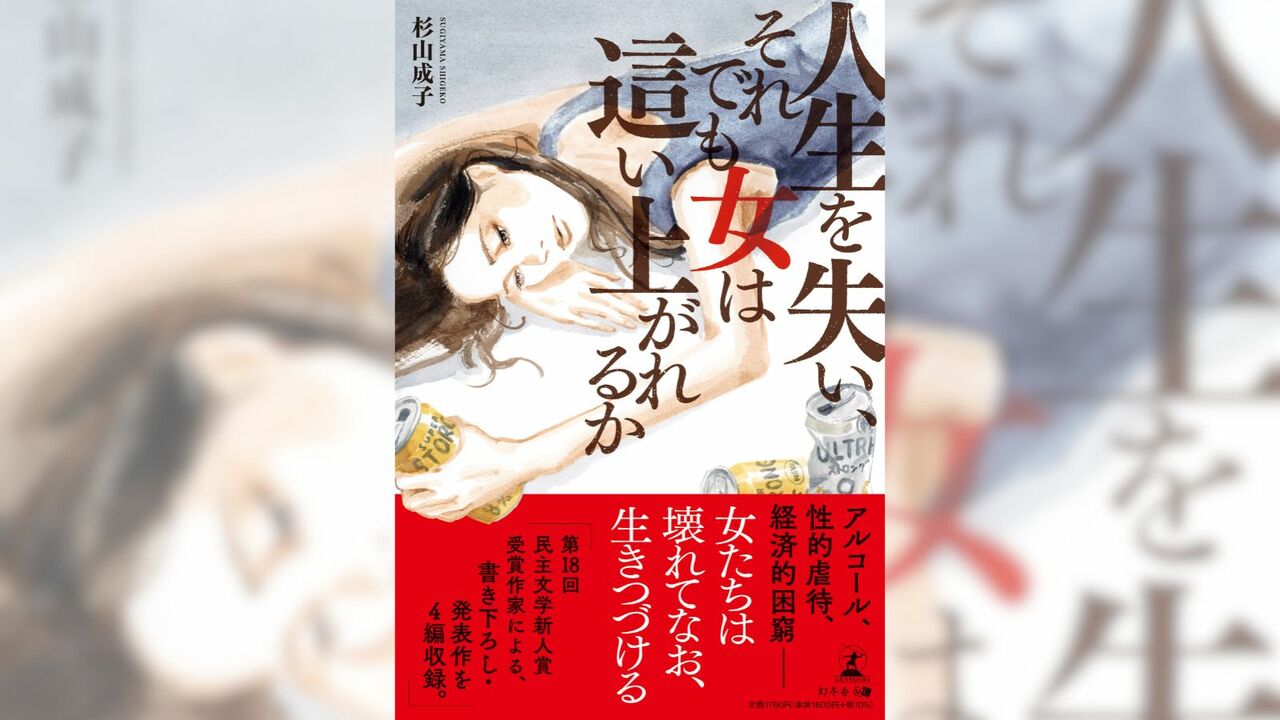

人生を失い、それでも女は這い上がれるか

恵子 その一

恵子は熱があっても食事の仕度をする。頼れる人はいない。いつも時間に追われ大股で飛び走るように、見向きもせずまっしぐらに毎日を生きてきたのだ。その疲れがたまって、心身の限界を超え、うつとなったのだろう。

“心の風邪”と呼ばれるくらい、誰でもかかる可能性がある。うつの症状は気分が沈んだりするほか、恵子のように身体的症状が出る場合もあるのだという。内科で時間を費やした分、恵子は重症化してから精神科に通うことになってしまった。

本格的にお酒を飲むようになったのは、うつで仕事を休職して参加するようになったママ友たちの飲み会がきっかけである。毎週土曜日、誰かの家で四、五組の母子が集まり、一緒にお料理をして、みんなでわいわい食卓を囲んだ。

子ども同士で遊ぶので、母親たちの手を離れてくれる。大人が何人もいるという安心感もある。母親たちにとっては貴重な時間だった。恵子は仕事をしているときは土曜日に仕事が入ることもあったし、休みだとしても疲れていて、そういう場に参加する気にはなれなかった。

休職して余裕ができて、毎週参加するようになった。ママ友たちとにぎやかに話しながら飲むお酒は美味しい。恵子も「私、グラス一杯がやっとなのよ」といっていたものの、だんだんと飲める量が増えていった。

お酒を飲むと、すっかりしみついていた常に時間を気にする緊張感、浩との間に感じる不公平感が忘れられ開放的になれるのも嬉しかった。それまでは自分がとても生真面目に、やるべきことをしっかりとやって、わずかに残った時間でどうにか必要最低限の休憩をしてきたことに思いが至った。

そう思うと、タガが外れて、「昼間飲む」という罪悪感もなくなり、恵子はお酒の魔力にとりつかれ、家でひとりでも飲むようになったのである。

浩は、はじめは、恵子が飲めるようになったことを喜んでいた。「これで一緒に飲むという楽しみが増えたよ」と。だが、夕飯で飲み始めて、寝るまでにビールロング缶五本も六本も空けるのを見て、さすがに心配するようになった。

夕方、帰宅すると恵子が酔いつぶれて寝ていることが増えると、「ちょっと考えた方がいいんじゃない?」といい、一日三五〇ミリ一本というルールを作った。もちろん、恵子は守れない。

夕飯後、コンビニにビールを買いに行き、家に戻る途中の公園で飲んだ。昼間は浩の目がないから、おおっぴらに飲める。夕方、酔いつぶれていないように気をつけて、飲んだビールの缶を始末しておけばバレない。

こうして恵子の酒量はどんどん増えていった。浩は心配はしていたが、うつで休職中の恵子に代わって二人の息子の世話と家事をすることに追われ、恵子のことまで考える余裕がなかった。自分に隠れて飲んでいることは察しても、もうどうにでもなれ、という投げやりな気持ちもあったようだ。