「弥十郎……貴様、それがしよりも少しばかり腕が上だと思うておるのであろうが、それは道場での棒振りではのことだ。真剣で立ち合えばわからぬぞ」

赤く濁った目で猛之進は、徳利の乗った食膳を前にした弥十郎の顔を覗くようにして見た。

「おぬし、酔っておるな。それがしはおぬしのそういうところが気に入らんのだ」

「そう言うところとは何だ」

それそれ……己の手並みが見えていないところよ。真剣にて立ち合おうともその先は自ずと知れておるということだ」

「言いおったな、弥十郎」

猛之進はいきなり立ち上がろうとして腰を浮かせたが、足元がふらついてその場に腰を落としてしまった。

それみろ。酔って足元も覚束無いではないか」

「何だと、おれが酒に呑まれたとでも言うのか。そう言うおまえはどうだ。ほれ、盃を持つ手が震えているではないか」

互いに口にする言葉が乱暴になってきている。

「何を言うか。おれはおまえのように柔な五臓六腑は持ち合わせてはおらぬわ」

弥十郎はそう言ってから、止めておけば良かったのだが、酩酊した頭でこれも言わねばならんと思ったのだ。

「それに……だ。おれはおまえのように贋作を家宝などとは言わぬぞ」

「おい、ちょっと待て……貴様……今、何と言った。ん……もう一度申してみよ。聞き捨てならん言葉を口にしおったな」

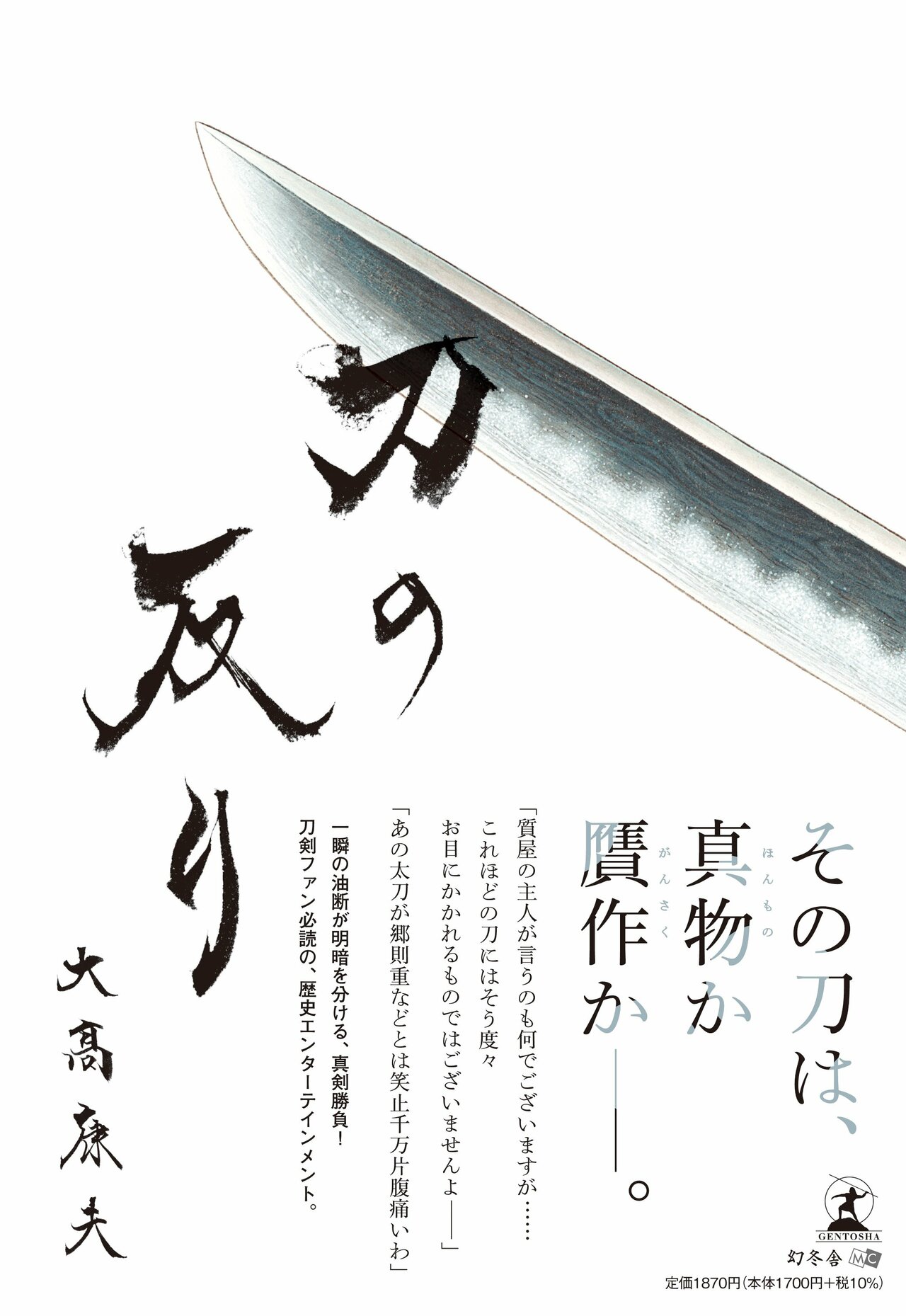

「おお、何度でも言ってやるわ。あの太刀が郷則重などとは笑止千万片腹痛いわ」

二人とも完全に目が据わっていた。ここが居酒屋弥勒であれば刀は預けてあったのだが、この日に限って場所が違っていたことが行き着くところの明暗を分けたのである。

【前回の記事を読む】須田家に家宝として伝わってきた「名工郷則重の刀」。無名の剣だと言われ言い争いになる二人