準備した蕎麦餅と干し鮎をしっかり炙ってから小碓に勧めた。せせらぎの清流の水を竹筒で飲んで喉の渇きを潤した。この時代も蕎麦粉と米粉を混ぜて作った餅は貴重なものだった。二人は熱々の餅に息を吹きかけて冷ましながら食べた。

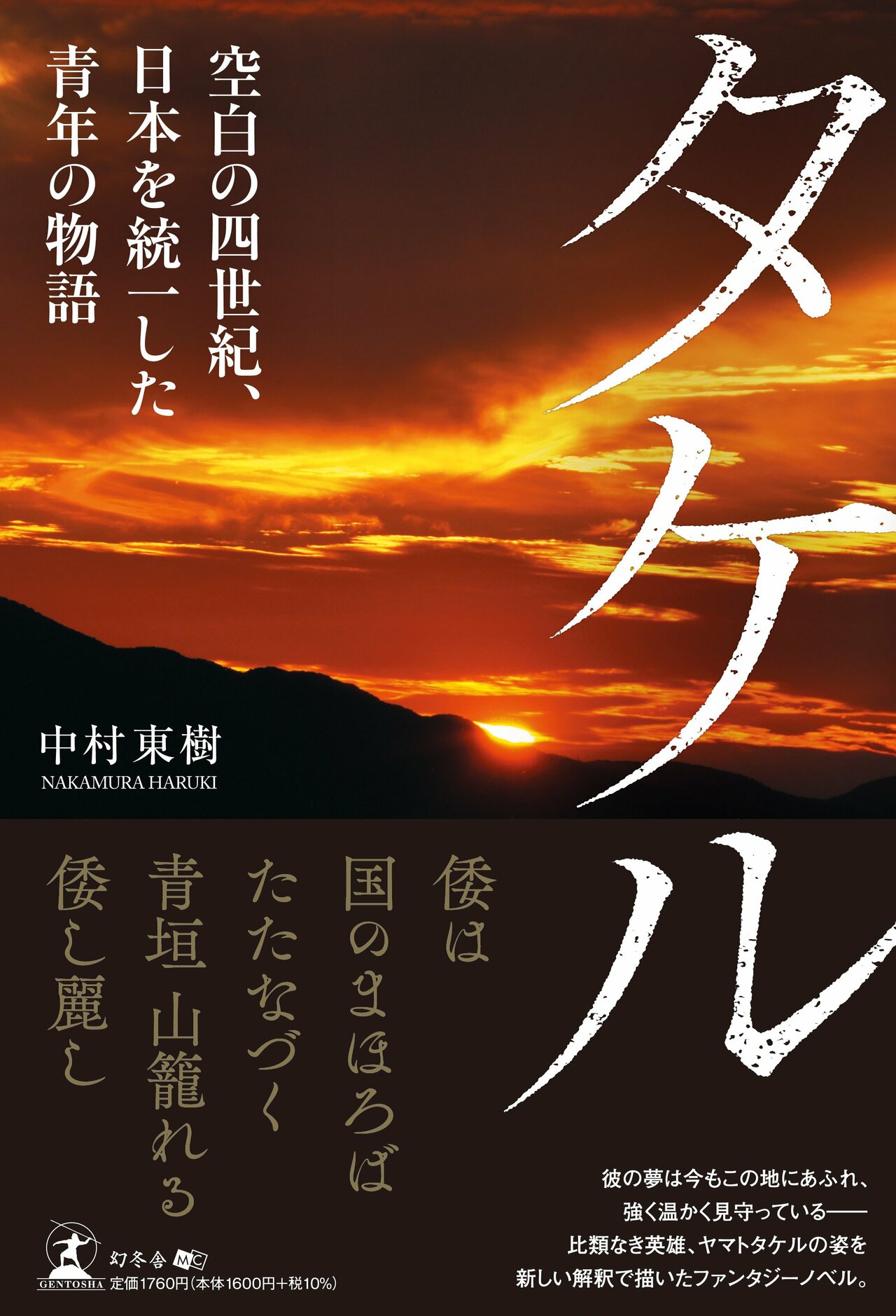

さらに香ばしい焼き鮎にかぶりつくと、疲れた体に元気が蘇ってきた。しっかりと腹ごしらえをしてから、二人はさらに歩き続けた。長老が住む洞窟の前に立ったときは、すでに薄暗くなっており、遠い西の山々に美しい黄金色の夕映えが広がっていた。

2 洞窟の老人

洞窟の中に入ったトモミが、

「爺、小碓様をお連れしました」と大声で伝えるのが聞こえた。洞窟から出てきたトモミは小碓を中に招き入れた。洞窟の奥には絶えず豊富な水が流れているせいか、少しひんやりと感じられた。

二灯の松明(たいまつ)が洞窟内を照らしているのだが、薄暗くて何も窺うことはできなかった。そのうち目が慣れてくると一人の老人がこちらを向いて座っているのが少しずつわかってきた。

かっと見開いた目は小碓を凝視していたが、決して怒っている眼差しではなく、慈愛と喜びに満ちた目であった。爺はおもむろに口を開いた。

「小碓様、遠いところをよくおいでになりました。どうぞお座りください。トモミもご苦労だった」

二人が、石を積み重ねて作られた囲炉裏を挟んで長老の前に座ると、言葉を続けた。

「大変な道のりをよくここまで来てくださいました。私は、十数年前、大王の前でヤマトの国の古き言い伝えをお話し申し上げた時に、まだ三、四才の小碓様にたまたまお目にかかりました。

その時小碓様が成長なされた暁に、私が直接この皇子様にお話ししている姿が頭の中に閃いたのです。その時のことはずっと忘れていませんでしたが、本当にこのような形で実現するとは。もう嬉しくてたまりません」

長老は、自分が小碓皇子に話をする時が来るのをずっと前から知っていて、その時を今まで待っていたことを語った。

【イチオシ記事】「気がつくべきだった」アプリで知り合った男を信じた結果…

【注目記事】四十歳を過ぎてもマイホームも持たない団地妻になっているとは思わなかった…想像していたのは左ハンドルの高級車に乗って名門小学校に子供を送り迎えしている自分だった