八月七日 午後三時三十分頃 ハルビン キタイスカヤ モデルンホテル

雪舟はモデルンホテルの階段を上って二階に上がり、ドアの一つをノックした。一瞬、鍵が開くカチャリという音が聞こえたかと思うと、ギーッとドアが開いて、スーツ姿のやせた白人の男が出て来た。四十代後半くらいの口髭を生やした黒髪の男だった。男は満面の笑みを浮かべた。

「雪舟! 久しぶりだなあ!」

雪舟も笑顔になり、二人は抱き合って挨拶をした。

「ニコライ、元気か?」

雪舟は部屋に足を踏み入れ、ドアを閉めた。

「ああ、元気だとも。お前の方は、どうだ?」

雪舟の顔から笑みが消えた。

「まあ、悪くはない」

ニコライは、少しあきれたように微笑んだ。

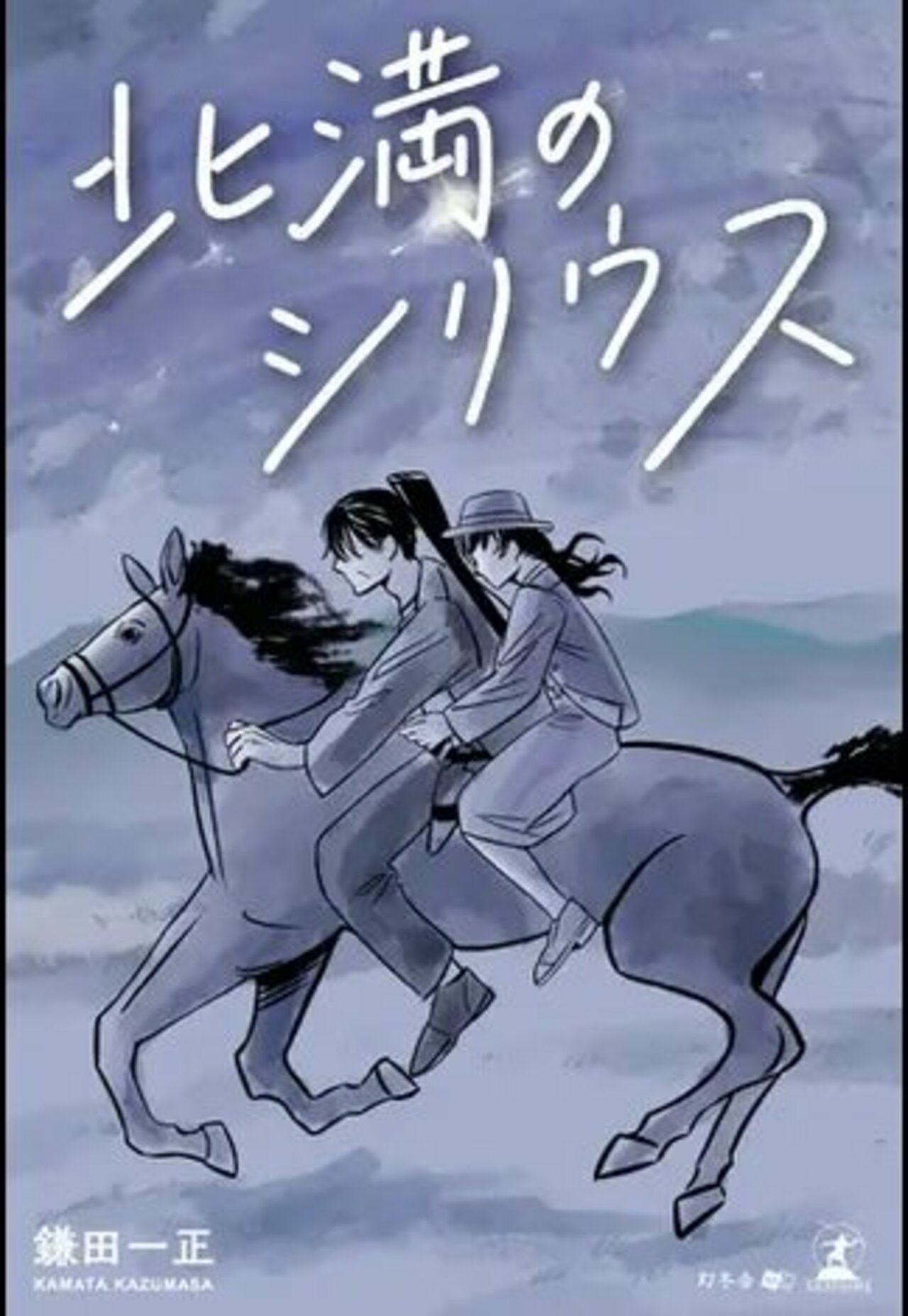

「何だ? 『北満のシリウス』にしては、随分、しけた顔だな」

「よしてくれ。その呼び名は、もう聞きたくない」

雪舟は、冷めた表情で、ニコライに背を向けた。

広々とした豪華な部屋だった。部屋の真ん中あたりにいた白人の三十代くらいの女性とやはり白人の十歳くらいの男の子が雪舟に近づいて来た。

「雪舟、ご無沙汰しています」

「やあ、リブカ。相変わらず綺麗だね」

二人は軽く抱き合った

十歳くらいの男の子も雪舟の顔を見た。

「雪舟さん、こんにちは」

「やあ、ベンジャミン、随分と大きくなったなあ」

雪舟は、ベンジャミンの顔を覗き込んで、頭を軽く撫で、肩をポンと叩いた。

雪舟は、部屋を見渡した。

モデルンホテルは、一九一三年に、ユダヤ人によってキタイスカヤの真ん中に建てられた、この当時、ハルビン一の高級ホテルだった。パリから伝わって来たアールヌーボー様式のデザインが取り入れられており、従って、部屋の内装も、さながら、パリの一流ホテルの雰囲気だ。

入り口のドアから見て奥側の壁は、キタイスカヤの通りに面しており、大きなガラス扉がいくつもあった。そして、それらを出た先のテラスからは通りのにぎわいを見下ろせるようだった。ガラス扉を開けば、車が行き来する音やクラクション、ガヤガヤとした通行人達の話し声が、聞こえてくるのだろう。

だが、扉は閉められており、シーンと静まりかえっている。おなじみのハルビン名物、鐘の音すら聞こえてこないのだ。

【前回の記事を読む】ハンサムだが非常識な男。注意すると…「そういう規則でもあるのか?」