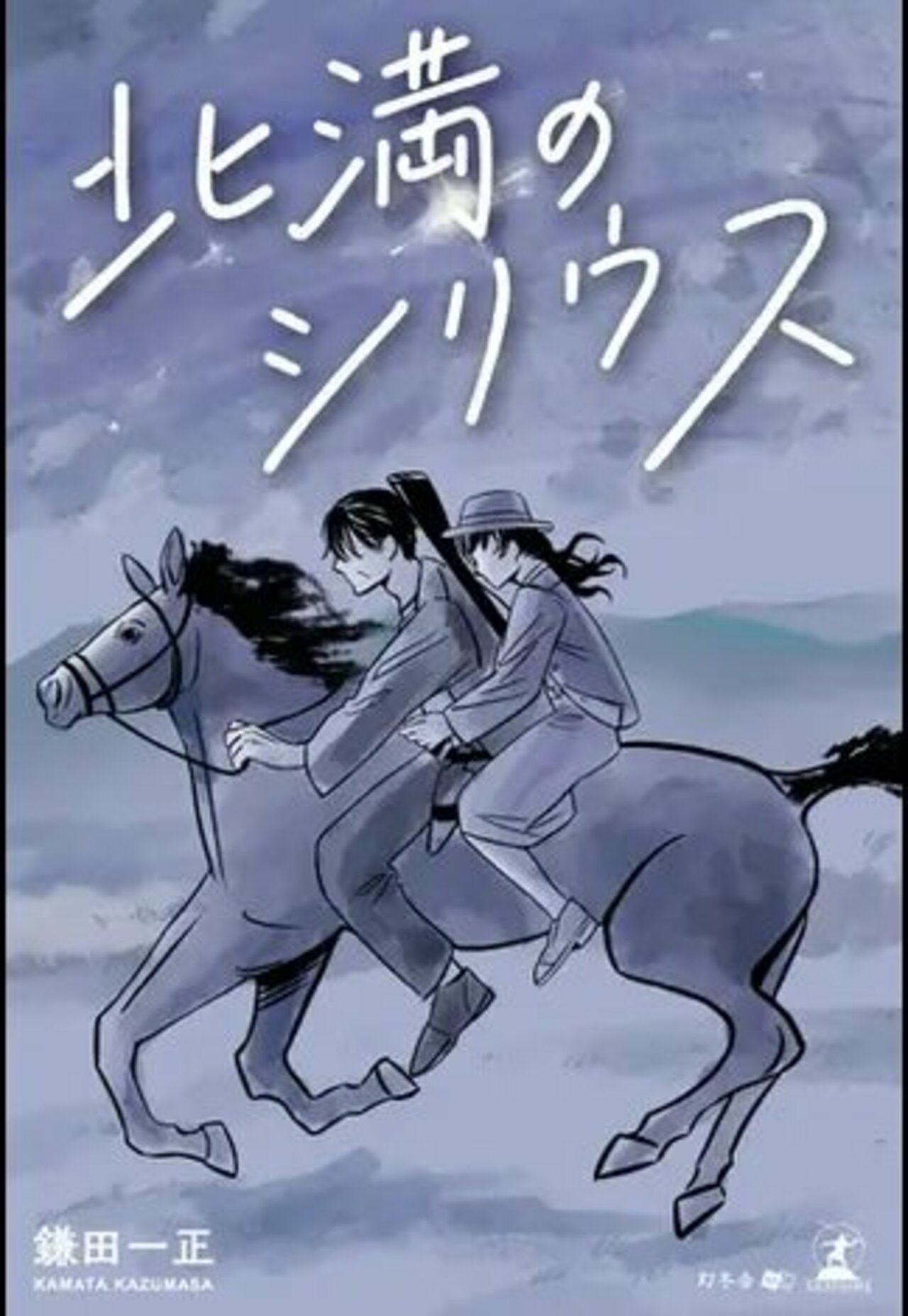

北満のシリウス

八月七日 午後三時二十分頃 ハルビン キタイスカヤ 歩道

ハルは、正義感が強い。人に迷惑をかける奴、間違ったことをしたり言ったりする奴を見ると、そのままにはしておけないのだ。ナツの言動は、天真爛漫で無邪気だが、ハルの場合は、彼女なりの信念に基づいた行動なのだ。相手の過ちを意地でも認めさせ、改めさせなければ気が済まない。

子供の頃は、友達を泣かせたいじめっ子の男の子をとっちめたこともある。もっとも、こういった性格が、世の多くの男性にうとましがられ、彼女の恋愛がうまくいかない原因の一つになっているのだが……。度量の狭い男性の多い世の中、彼女を受け入れられるだけの器を持った男には巡り合えるのだろうか。

茂夫とナツは、目を丸くした。

「おい、こら、よさんか、ハルさん!」

「お姉ちゃん!」

上山雪舟は、動物達をくくり付ける作業をしながら、ハル達に背を向けていた。

あとの二人の男のうち、東洋人の男が、雪舟に向かって叫んだ。

「雪舟! 俺達、先に行ってるからな」

ひょうきんな感じさえする軽快な声だ。

二人は先にホテルのロビーに入って行った。雪舟という男の前の馬の上で、鷹が一瞬、翼を広げ、パサパサッと音を立てて羽ばたいたと思うと、すぐに翼を閉じて、またおとなしくなった。

ハルは、雪舟という男の背中に向かって声をかけた。

「あの、ちょっと宜しいですか?」

男は振り向いた。ハルは、一瞬、目を丸くした。改めて間近で見ると、少女向け雑誌の挿し絵に描かれる男性のような顔だわ、と思ったのだ。

「ああ、何だ? 俺に何か用か?」

よく響く声だ。低くて深く、落ち着き、温かさ、かすかな甘さも感じさせる。実に色っぽい声だった。ハルは、一瞬うっとりしかけた。だが、その口調は、ぶっきらぼうで、ふてぶてしく尊大だ。感じ悪い奴! そして、その話しぶりから、この男が見た目よりは年上であることが想像できた。

「ええ、あなたに用があるんです。こんな人通りの多い繁華街の中心で、それも歩道のど真ん中に馬を止めるなんて、あまりにも非常識じゃありませんか?」

男は、ハルを馬鹿にしたような表情を見せた。

「そういう規則でもあるのか?」

そう言って、男は、また、ハルに背を向け作業を続けた。

ハルは、一瞬うろたえた。

「え、規則?」

しかし、次の瞬間、また強気に戻った。いや、戻ろうとした。

「き、規則ならあります! あるはずです! そういう法律が」

ハルは、ムキになって両手を腰に当てて、挑戦するような姿勢になった。

雪舟は、また振り向いた。その顔には、余裕の笑みが浮かんでいた。

「ほお、じゃあ、聞くが、その法律は、誰が作った法律だ?」