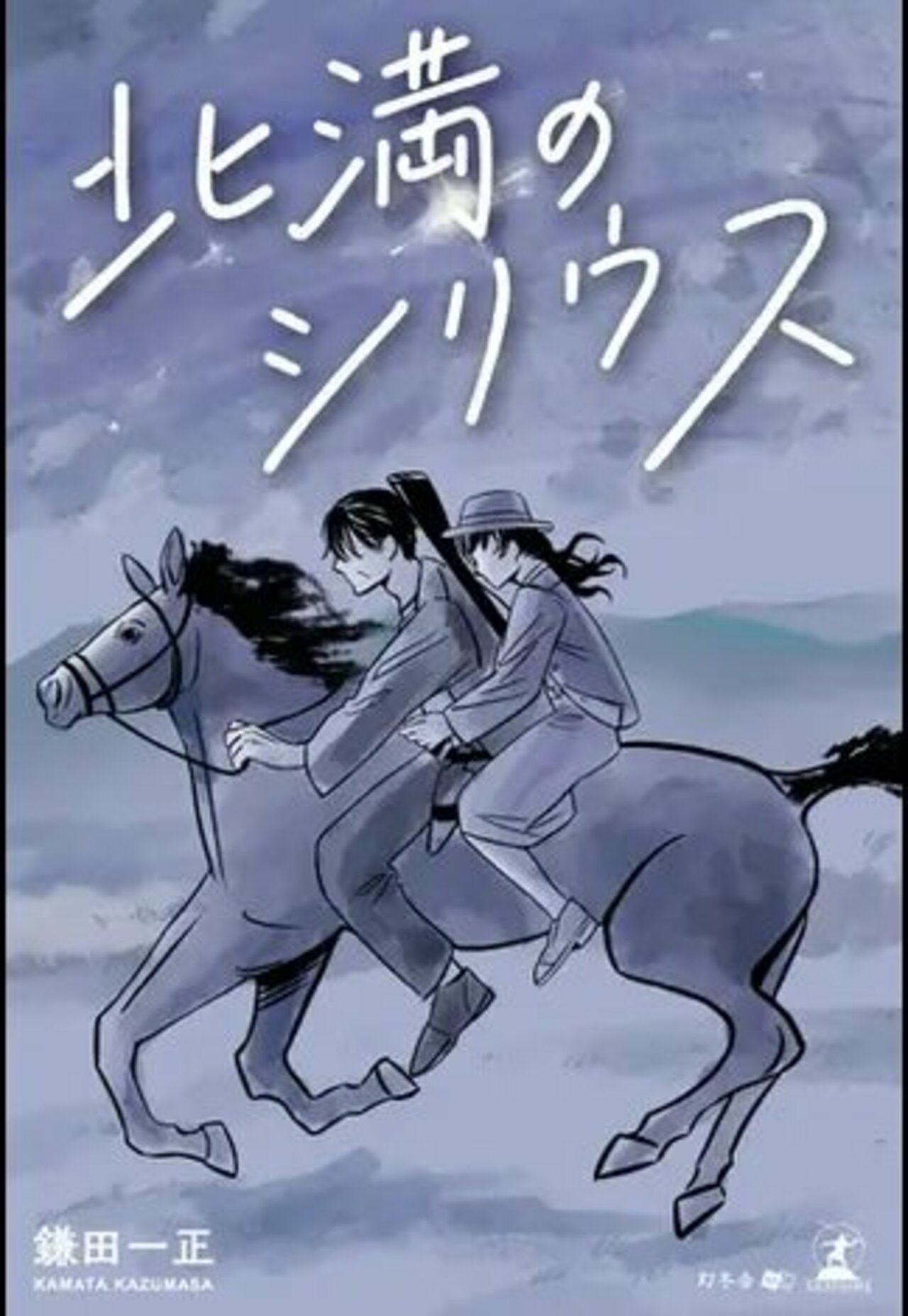

北満のシリウス

八月七日 午後三時二十分頃 ハルビン キタイスカヤ 歩道

「もう! 何よ!」

そして、吐き捨てるように言った。

「イーッ! だ!」

アキオは、あっ気にとられて、ポカンと見つめていた。

「ハル姉ちゃん……」

ナツも唖然とした様子だ。

「おとなげない……」

ハルにしてみれば、あの男に、一瞬でもうっとりしかけたことが悔しくて仕方がなかった。ハルの言おうとしたことは、屁理屈をこねてはぐらかされた上に、終始、子供をあしらうかのように、馬鹿にされっ放しだったのだ。

だが、一方で、彼女は、雪舟に対し、憎み切れない何かも感じていた。彼の発言の裏には、この複雑な時代と社会の裏の実情を完璧に見通して理解しているような、知性や洞察力のようなものが感じられたような気がしたのだ。

ハルも、今、自分が日常的に見せられている一見、平和で幸せなこの社会の姿が、実は本物ではなく、一瞬にして消え去るほどのもろいものなのではないかという不安感をどこかで覚えていた。

また、雪舟の微笑みや態度には、ただ不遜なだけではなく、包容力や余裕のある男性の優しさが感じられた。そして、かすかながらにハルの心にひっかかったのは、彼の美しい瞳に漂うどこか悲しげで虚ろな陰りだった。生きることに対して前向きな情熱を持っていないような気がしたのだ。

ハルは、まだ知る由もなかったが、この男、雪舟こそが、やがて、恋愛下手な女医青島ハルの運命の男性、命をかけた生涯の恋の相手となっていくのだ。

ハルは、ナツ達のところへツカツカと戻って来た。

「さあ、行くわよ!」

そう言って、車の行き来が一瞬途切れたキタイスカヤをモデルンホテルの反対側に横切ろうとした。ナツが慌てた。

「お姉ちゃん、どこ行くの? 松浦洋行は、あっちよ」

「松浦洋行じゃないわよ! マルスに行くの!」

「マルスって……。先に甘い物、食べちゃうの?」

「何だか、むしゃくしゃして、ケーキをいっぱい食べたくなったの!」

茂夫もアキオもフユも、口をあんぐりと開けて、ハルの顔を見ていた。

ナツもとまどった表情だった。

「それなら、それでいいんだけど……」