「それは……。ここは満州国で、この国を作ったのは日本人ですから、法律も日本人が作ったんです!」

ハルは、少し必死になっていた。

「じゃあ、お嬢さん。この土地は、日本人の土地か?」

お嬢さん? こいつ、一体、いくつなのだろう。ハルは、この男が年下だと決めつけている。自分より年上なら、四十代のおじさんだ。こんなハンサムがいるものか。三十八歳なのに若く見られたのなら嬉しいが、どうも、そうは思えない。馬鹿にされて、からかわれているんだわ! 絶対に! ハルは、ムッとした表情になった。

「ええ! 私だって分かっていますよ。ここは、元々は、中国人の土地で……」

雪舟は、また、あきれたような表情になった。

「お嬢さん。勉強不足だな」

そう言い残して、雪舟はハルに背を向け、ホテルの入り口に向かって歩き出した。

ハルは、膨れっ面になって呟いた。

「ったく、何よ! えらそうに!」

そして、振り返って、ナツ達のところに戻りかけた途端、つまずいて、前のめりに転んでしまった。

「きゃあ!」

雪舟が振り返った。顔は、微笑んでいた。

「お嬢さん。スカートが長すぎるんじゃないか?」

そう言うと、彼は、また背を向けて、ロビーの中へと入って行った。

雪舟に言わせれば、このハルビンを含む満州地域は、女真族やモンゴル人、エベンキ人、ナナイ人、オロンチョン人などの狩猟・遊牧民族の土地だ。金や清など女真族の国家もこの地域から誕生している。また、数多くの民族が共存する中、日本人が特権階級として華やかな生活を謳歌できるのは、満州帝国と、その後ろ盾となっている関東軍の庇護があるからだ。

そして、その満州帝国の予算や関東軍の活動資金の一部は、満州帝国が表向き禁じている阿片取引によって賄われている。その阿片によって、このハルビンでも、どれだけの子供達が命を落としていることか! 雪舟は、阿片窟の惨状を知っていた。

あんなおめかしをして、今日はどこに行く気だ。この社会の実情を何も知らない能天気な浮かれ女め!

だが、雪舟は、その浮かれ女に対して、好感のようなものも抱いていた。

彼女、この俺に対して平気でズケズケと注意してきた。なかなか骨があるじゃないか。

一方のハルは立ち上がって、雪舟の後ろ姿をにらみつけていた。

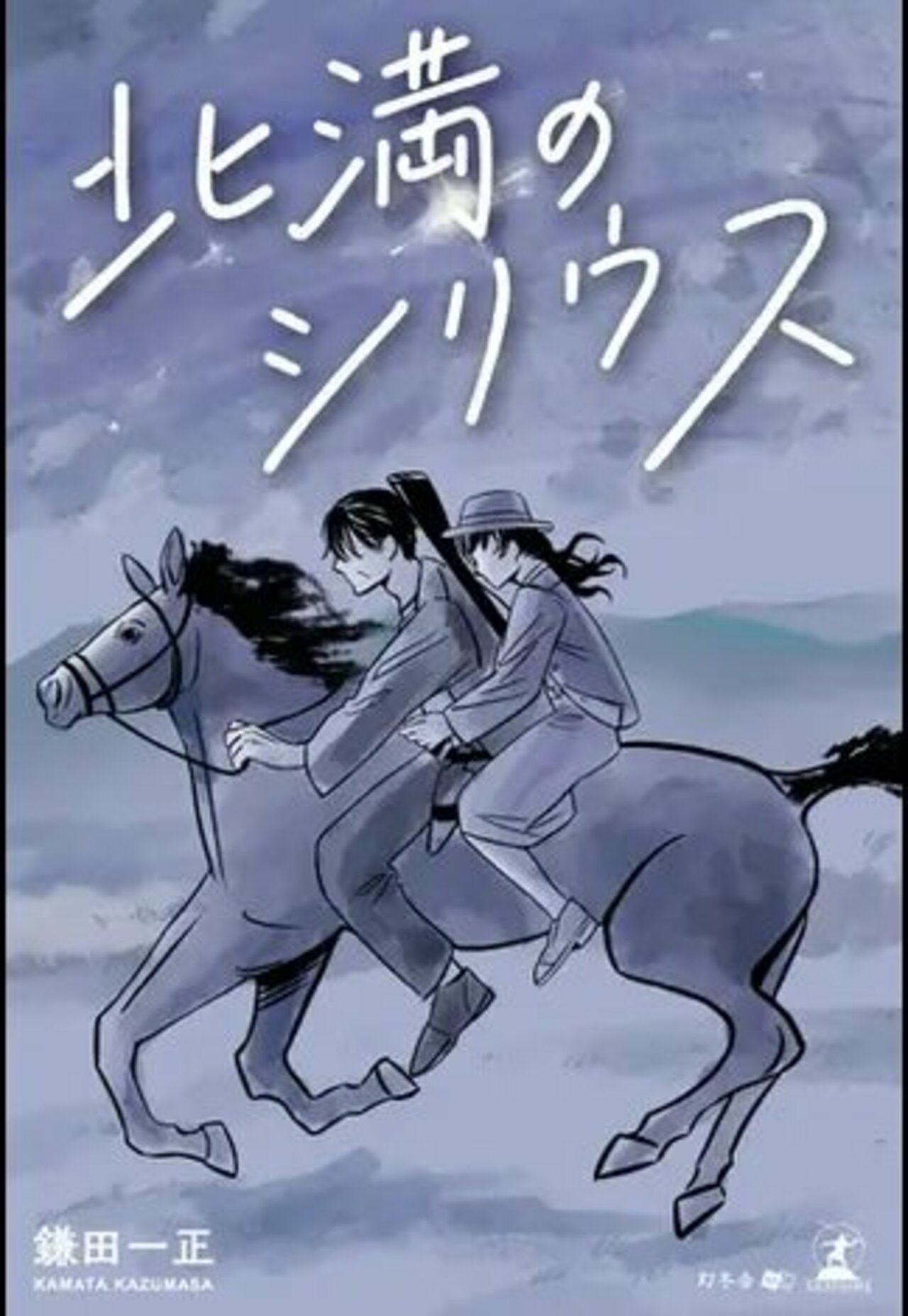

【前回の記事を読む】「かっこいい……」思わずそう呟やかせた『北満のシリウス』と呼ばれた馬賊の頭目