第一章

四

患者が僧衣を脱いでいる間、万条はにわか作りの診察室を、興味津々で観察していた。

これまでの日本の西洋医学といえば、徳川時代に長崎の出島へ赴任したオランダ人医師から伝えられたものだった。特に、江戸末期の一八二三年にシーボルトが来日すると、鳴滝塾で学んだ弟子たちが、最先端の技術を持つ蘭方医として全国へ散らばって行った。

しかし、それらは長い年月の間に、本来の姿からかなり変容していた。

今や、漢方医とさして変わらないやり方となっていたのだが、ここでは畳の上に絨毯が敷かれ、椅子二脚と洋机が置かれていた。そして医者は、背もたれと肘掛けのある洋椅子に腰掛け、丸椅子に座らせた患者を診察するとのことだった。

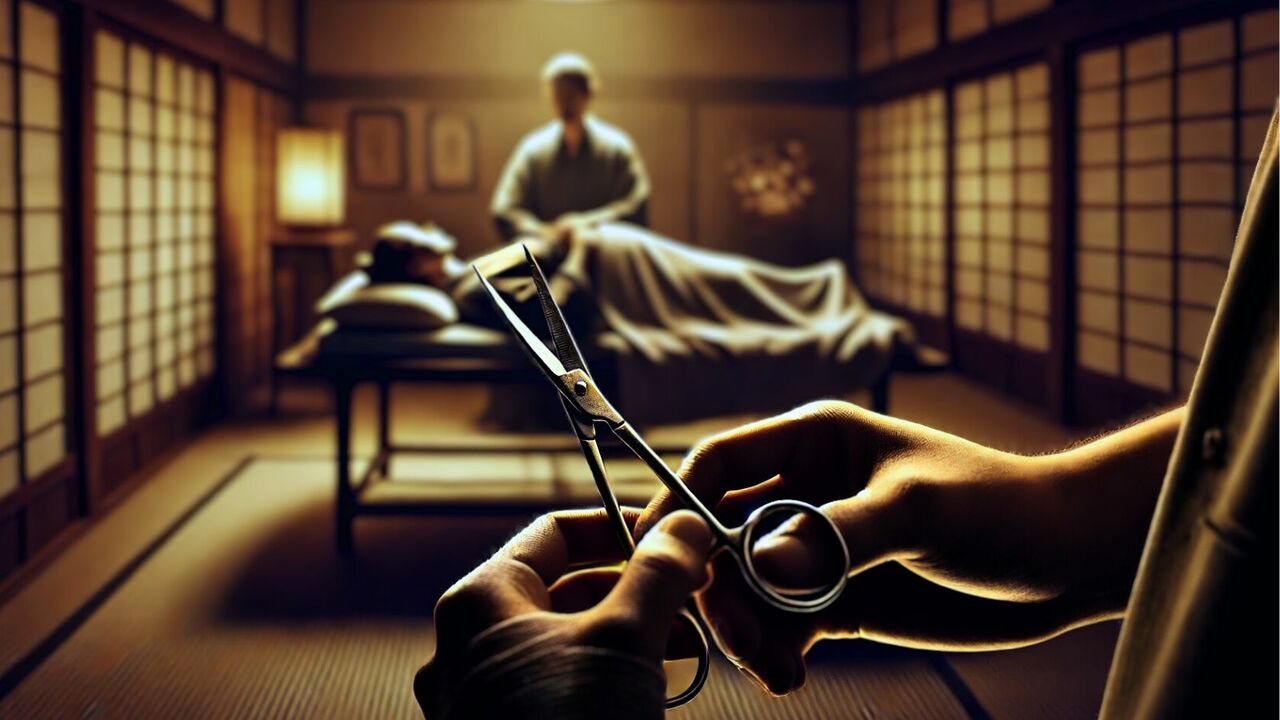

また脇には寝台もあり、その上に患者を寝かせて、医者が立ったまま触診や聴診をするようになっていた。

「それでは、お身体を拝見します」

大木がヨンケルのドイツ語を通訳し、患者に伝えた。

患者は丸椅子に着座すると、おもむろに肌襦袢(はだじゅばん)を脱いだ。上半身が裸になったところで、いよいよ診察が始まった。

ヨンケルの診察は、通訳を介して行うため、独特の手順となった。

本格的に身体を診察する前に、現在一番困っている主訴を、まず患者から聴き取る。するとそれを、通訳の大木がヨンケルに伝える。

その内容をもとに、ヨンケルは患者に新たな質問をする。

万条の役目は、一連のやりとりをカルテと呼ぶ診療記録の紙に、ドイツ語と日本語で記入していくことだった。

すべての問診が終わったところで、ヨンケルが身体所見を取り始めた。そのやり方も、漢方医とは明らかに異なっていた。

西洋式の診察では、患者を椅子に座らせた状態で、頭から下に向かって順番に診ていくのだ。ヨンケルは患者の目と口の中を観察した後、手首で脈を測り、打診と聴診器で胸の音を聴いた。

聴診器は一八一六年、フランス人医師のルネ・ラエンネックにより発明されたが、万条も実物を初めて見た。上半身の診察が終わると、ヨンケルは患者を寝台の上に寝かせ、腹部の聴診と触診に移った。さらに手足を含め、全身の隅々まで診て行った。

ヨンケルはその都度、所見を口頭で述べた。それを大木が日本語に訳し、患者に説明した。

とはいえ、万条はまだ医学校に入学する前だった。

そのためほとんど医学用語を知らず、万条は発音を頼りに記録していった。後で大木が清書することになっていたものの、それでも必死だった。

一通り終わると、ヨンケルは診断を下した。腹部の病気だと、なんとなくわかったが、幸いにも深刻な状態ではなさそうだった。

最後にヨンケルは、投薬の指示を出した。日本人に馴染んだ漢方薬ではなく、わざわざ輸入した西洋の薬だった。

こうして、一人目の患者の診察が無事に終わった。

その僧侶は、どうやら顔つなぎのつもりだったらしい。直々に西洋人医師に診察してもらえたことに満足そうで、丁寧にお辞儀をして診療所を後にした。

二人目の患者は、洋服を着た気難しそうな壮年の男だった。