お婆はよく森の中で取れた食べ物を持って、村にやって来ては村人に売っていた。時々村の子供達においしいクッキーなどを焼いてくれた。お婆の孫娘は、お婆が来るたびに嬉しそうに甘えた。お婆は村の子供達にもいろいろなものを分けてやった。

子供たちの嬉しそうな笑顔を目を細め眺めることでお婆の心は癒されたのだろう。間違いなくお婆は孫娘やその家族のことを気に懸けているに違いなかった。

ユージンはお婆の言ったことを思い出して、食べ物をもらいにいこうと思った。それだけではない。お婆も自分の家族を救いたいといろいろ考えているに違いないと思ったからだ。お婆なら何かいい考えがあるかもしれない…。

お婆のいる森は何百年にもなる大きな木が茂り、昼間でも太陽の光が地面に届くことのないほど薄暗く静かで、あまり村人も近づこうとしなかった。

昔から村では、その森には精が宿るといわれ、森に住んでいるお婆を村人は気持ち悪がって、特異な目と畏怖の思いで見ていた。

小さい頃、ユージンは両親からよく聞かされた…

「その森は嘘つきが森に入ると、いつのまにか道に迷ってしまい二度と村に戻れなくなってしまう」と。

だから、どの子も森の近くまで行っても中に入るには勇気が必要だった。どの村の子もふざけて森に足を踏み入れても気持ち悪がって、すぐに引き返して戻ってきたものだ。誰も肝だめしを最後までする勇気はなかった。

「確か、お婆は森の中にある湖のそばの小屋に住んでいると言っていた」

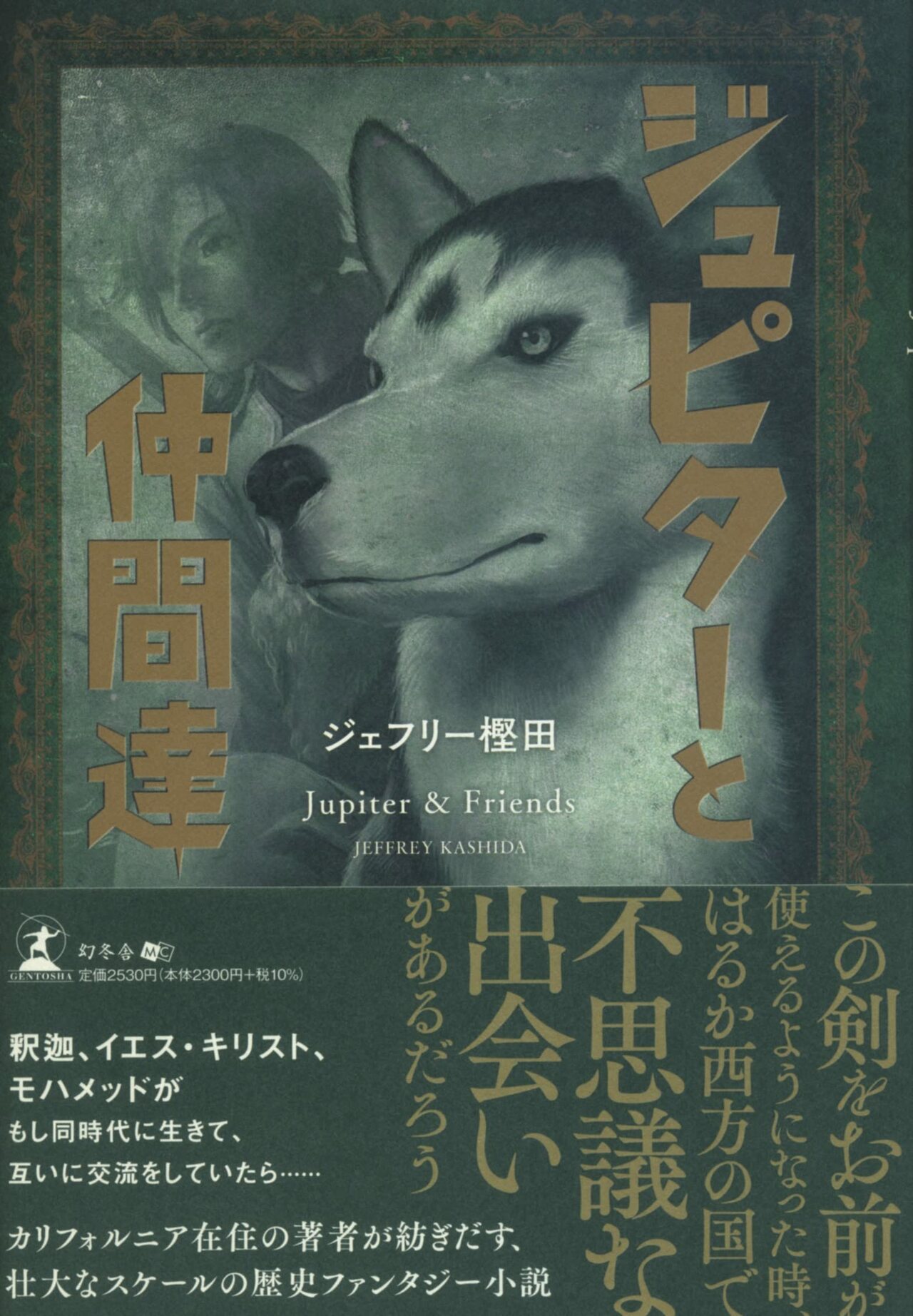

ジュピターにそう言うと、ユージンは森に向かって歩き出した。その湖ならそれほど遠くはないはずだ。その森には、ジュピターと同じホウレン種の犬達も棲んでいると言われてきた。

ホウレン種のジュピターが一緒なら必ず森から無事に戻ってこられるはずだ。ジュピターにとっては、森の中はそれほど見知らぬ土地でもないはずだ。そう思いながら、ジュピターを先に歩かせて彼は森の中に入っていった。

森の中に入ったジュピターは青い目を輝かせ、まるで自分の棲家に戻るかのように、なんの迷いもなく薄暗い森の中を駈けるように進んでいった。森はうっそうとしていて人を簡単に近づけるようなところではなかった。生い茂る木や背の高い草木を掻き分けながら進んでいくと、一体どこに自分達がいるのかわからなくなった。

そんな森の中をしばらく歩いていくと、ジュピターとユージンの周りに何かが歩を合わせて進んでいるのに気がついた。

何かをひそひそと話しているようなざわつくような気配が一緒についてくる。目を凝らして見ても、それが何なのかよくわからない。

しかし間違いなく複数の何者かがずうっと後をつけているようだ。警戒しながらあたりをよく見ても、それらしきものは見当たらない。

【前回の記事を読む】村の男達は村を守ろうとしたが、急に襲われ、十分戦うことができずに殺されてしまった…