先日降った雨が路面に水溜まりを作り、青空に浮かぶ雲がそれに映し出されている。そんな水溜まりに水澄しが波紋を生み出し、時折吹く心地よい風が蒲の穂を揺らす、まだ暑くなる前の初夏であった。

源五郎は足元を歩くつき丸に当たらないよう、気を付けながら木刀を振り、

「つき丸。今日はよい日和だな」

などと話しかけた。

そんな源五郎をつき丸は見上げ、不思議そうな顔をしている。荒川の渡しを通り過ぎ、こんもりとした林を左手に見ながら川沿いを歩いて行き、川が大きく取り囲むように蛇行する佐枝という地まで来た時、河原の中ほどで何やら童達が騒いでいるのに気が付いた。

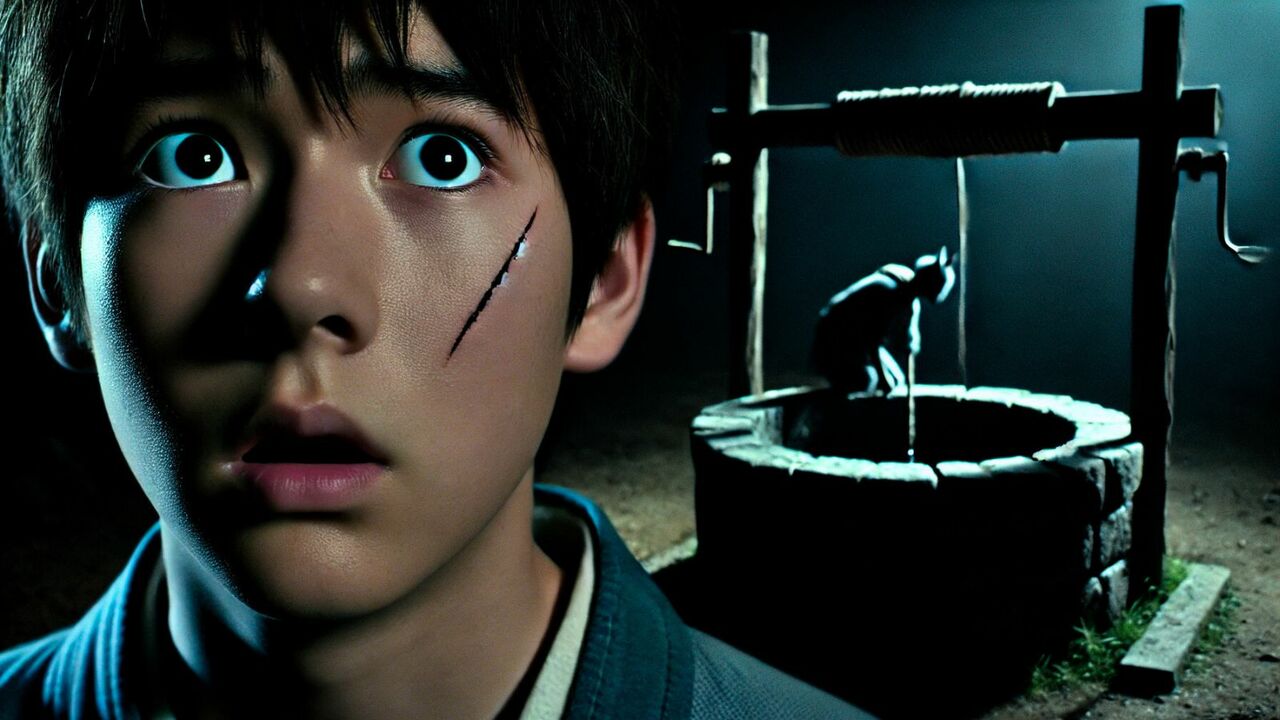

何事か? ……と近づいて行くと「ゑた」とも「ゑとり」ともいう蔑みの声が聞こえる。数人の童が一人の着古した衣を纏った童に石礫を投げつけていた。投げつけられている童は足を引きずり、手で守る頭から血を流しながら、必死に逃げようとしている。それへ浴びせかけるように、

「穢多はこの辺りをうろつくんでねぇ!うせやがれ!」

「穢多は臭ぇんだ!」

などと罵声を浴びせながら石礫を投げつけている。

「やめろ!何をしているか!」

源五郎は後ろから駆け寄った。振り返った童達は、

「何だお前は?お前も穢多か?」

と逆に問い詰めてくる。

「多勢に寄ってたかって一人をなぶるは卑怯者のする事ぞ」

「お前も穢多だ! 穢多に違いねぇ!」

と源五郎にも石礫を投げつけてきた。投げつけられた石礫を木刀で叩き落としながら悠然と童達に近づいて行くと、その迫力に恐れをなし、

「うわぁ逃げろ!」

我先に逃げ出した。それを静かに見送った源五郎は、頭の傷を手で押さえ、踝ほどの川の流れの中でうずくまり濡れている童を見た。打ちひしがれているように見える姿は、よく見れば源五郎と歳が同じくらいの女童であった。着古してはいるが、清潔そうな衣は血と川水に濡れそぼり、石に手をつき項垂れている。